主な研究テーマ

主な研究テーマ(完了テーマを含む)

- ○鉄道業界におけるワーク・エンゲイジメントに関する研究

- ○作業終盤の失念エラーに重要性認知が及ぼす影響

- ○運転士等の眠気予防策に関する研究

- ○異常時の対処法に関する研究

- ○ヒューマンファクター教育の効果測定

- ○ヒューマンエラーに起因する鉄道事故の防止に関する一考察

- ○夜勤時の眠気に関する研究

- ○ホーム柵が運転士に与える心理的負担についての研究

- ○リスク感度向上に向けた研究

- ○役割や権限が与えられたときの対人行動の変化に関する研究

- ○発言しやすい職場環境の醸成に向けた研究

- ○加齢(高齢化)が鉄道係員の業務に与える影響に関する研究

- ○職場における適切なリーダーシップ行動に関する研究

- ○人と装置とのインターフェイスに関する研究

- ○列車運転時における警報音の適正な音量に関する研究

- ○旅客流動確認モニターの検証

- ○新型車両導入時の運転士の習得度の変化について

- ○227系運転台前面パネルの機器配置に関する研究

- ○検修作業における最適な照明に関する研究

- ○ホーム上の酔客対策の研究

- ○駅でのスマートフォン利用に関する調査

- ○鉄道トンネル火災事故における避難行動と救助活動

- ○踏切道における高齢ドライバーの行動特性

- ○心理的安全性が安全行動に与える影響に関する研究

- ○上司のマネジメント行動が心理的安全性に及ぼす影響

- ○会議や打ち合わせなどでの判断のバイアスに関する研究の整理

- ○鉄道現場における思い込み事例の分析と対策案の検討

- ○ミスの連鎖の発生に関する実験的研究

あんけんVol.18〜研究成果レポート〜

-

-

安全行動に影響を与える要素の検討

安全行動に影響を与える要素の検討

-

2023年度の『心理的安全性が安全行動に与える影響』において、「心理的安全性」や「ワーク・エンゲイジメント(以下WE)」が「安全行動」に影響を与える可能性が示されたことを報告しました。しかし、「安全行動」に影響を与える要素は他にもあると考えられるため、本研究では先に述べた2つ以外の要素について調査を行うことにしました。その方法として①社内アンケート調査の分析から要素となり得るものを探す、②同様の目的で行われた先行研究の文献調査の2つの研究を行いました。①の結果からは、「自分ゴト化(自分に起こったことではないことを、自分に置き換えて考えること)をする傾向」と「安全行動」の間に高い相関が見られました。②の調査からは、「安全行動」と関係が深いと思われる個人や職場の要素をいくつか抽出することができました。②の調査の結果を研究分野別にまとめ、第3項で述べています。

詳細はこちらPDF形式(1,438KB)

-

-

-

上司のマネジメント行動が心理的安全性に及ぼす影響(その2)

上司のマネジメント行動が心理的安全性に及ぼす影響(その2)

-

心理的安全性とは、気兼ねなく発言できるチームの雰囲気のことを指します。当社では安全行動計画の中で、組織全体で安全を確保する仕組みの大きな要素として「心理的に安全なチーム作り」を挙げており、心理的に安全なチームでは「情報の共有」「失敗から学ぶ」ことが促進され、エラーの減少等の安全性向上が期待できます。

詳細はこちら

チームの心理的安全性を高めるための方法として、リーダーの力が重要であることは多くの研究から指摘されています。本研究は、心理的安全性を高めるためのリーダーの具体的行動とその条件を明らかにすることを目的として、文献調査を行いました。PDF形式(601KB)

-

-

-

加齢が運転業務に与える影響の整理

加齢が運転業務に与える影響の整理

-

当社では、65歳までのシニア社員や70歳までのグランドシニア社員の採用が進み、現場で活躍する60歳以上の高齢社員が増加しています。鉄道を運営するためには、列車の運転業務や駅業務をはじめ、車両や設備の整備など様々な業務が存在しますが、依然として人の注意や判断に頼る作業が多く、認知・身体機能は非常に重要な役割を担っています。

詳細はこちら

認知機能とは、外界の情報を知覚し、必要な情報に注意を向け、記憶したり、その場の状況や経験から推測や判断をしたりするような心の働きの総称です。通常、加齢によって認知・身体機能の多くが低下していくことが多くの研究で報告されており、これらの機能の低下が鉄道の安全に影響を与えないか、適切に把握する必要があると考えられます。

そこで本研究では、運転業務を対象に、実際に発生した注意事象などの分析とアンケート調査から、年代によって客観的・主観的にどのようなエラーを起こしやすいのか調査・検討することにしました。PDF形式(824KB)

-

-

-

年齢を重ねることによる「作業のやりやすさ」と「作業のやりにくさ」とについて

年齢を重ねることによる「作業のやりやすさ」と「作業のやりにくさ」とについて

―シニア社員を対象としたアンケート調査―

-

年齢を重ねることによる心身の変化によって、業務や作業への負担感などに影響が生じることが推測されます。本研究では年齢を重ねたシニア社員(60歳から65歳まで)が、この影響についてどのように感じているかと、どのような工夫を行っているのかとについてアンケート調査を行いました。対象者は、新たにシニア社員となった社員を中心に、既にシニア社員となっている社員を対象としました。

詳細はこちらPDF形式(750KB)

-

-

-

ミスの連鎖の発生に関する実験的研究

ミスの連鎖の発生に関する実験的研究

―web調査によるエラー後の感情分析―

-

ミスが重なることにより、大きな事故にいたることがあります。本研究では、一つのミスが次のミスを引き起こす現象をミスの連鎖と呼び、その要因やメカニズムを明らかにすることを目的としています。今年度は、連鎖の前半部分にあたる、エラーをした後にどのような感情が発生するのかを明らかにするために、社外の一般の人を対象にwebアンケートを行いました。本稿では、その結果の一部を紹介します。

詳細はこちらPDF形式(786KB)

-

-

-

リスク感度向上に向けた研究

リスク感度向上に向けた研究

―リスクを積極的に見つけようとする態度についての検討―

-

私たちが事故につながり得るリスクに適切に気がつくためには、日頃からリスクを具体的に考えたり、仲間の意見や過去事例を参考にしたりするなど、「リスクを積極的に見つけようとする態度」を高く保ちながら業務に臨むことが必要であると考えられます。本研究では、2024年度にJR西日本で全社的に実施された安全に関する意識アンケート(以下「安全アンケート」)の回答を用いて、「リスクを積極的に見つけようとする態度」に関係する事柄について検討しました。その際、「他山の石など他箇所で発生した事象を自分自身に関連付けて考える傾向(自分ゴト化傾向)」と、JR西日本が取り組んでいる「『確認ですが』の取り組み」に着目して分析を行いました。

詳細はこちらPDF形式(641KB)

-

過去の主な研究成果について

-

2023年度まで

-

2022年度まで

-

2021年度まで

-

2020年度まで

-

2019年度まで

-

2018年度まで

-

2017年度まで

-

平成28年度まで

-

平成27年度まで

-

平成26年度まで

-

平成25年度まで

-

平成24年度まで

-

平成23年度まで

-

平成22年度まで

-

平成21年度まで

-

平成20年度まで

-

平成19年度まで

いずれも無断複製厳禁です。

教材の発行と社内外への配布

事例でわかるヒューマンファクター

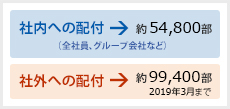

安全研究所では、2007年3月に教材「事例でわかるヒューマンファクター」を発行し、2019年3月までに社内・社外に対し15万部あまりを配布してきました。この教材は、ヒューマンファクターとは何かをやさしい表現でわかりやすく解説しており、社内外のヒューマンファクター教育に活用されています。

一方、発行後10年以上が経過したことから、新たに正常性バイアス、確証バイアスの追加など内容の見直しを図るとともに、この間の研究活動等から得た知見や成果を盛り込み、「ヒューマンファクターの一層の理解・浸透に向け」改訂し、この度、「事例でわかるヒューマンファクター1【基本編】」(A4版89頁)として発行しました。

事例でわかるヒューマンファクター(初版)

事例でわかるヒューマンファクター1【基本編】

第1章では、ヒューマンファクターの基本的な考え方などを説明し、第2章では、「脳への情報がうまく伝わらなかった」とき第3章では、「判断をうまくできなかった」ときにそれぞれ生じるエラーについて紹介しています。

第4章では前章で紹介したヒューマンファクターを含め、エラーを防止するために、皆で取り組むべき対策や守るべきルール等、私たちをとりまくものについて説明しています。

事例でわかるヒューマンファクター2 リーダー編

2017年3月には『事例でわかるヒューマンファクター』の続編として、前書と同様に学界の知見等も参考にしつつ、現場第一線の管理監督層に知ってほしい事項を盛りこんだ教材を発行、現場第一線の社員およびグループ会社へ配付しました。

管理監督層として実践して欲しい事項(7項)を抽出し、前編より、ステップアップした内容ではありますが、身近な事象を例にあげ、イラストや図表を豊富に盛り込みわかりやすく解説しました。(A4版50頁)

この内容についても安全研究所が各支社に赴き、教材の活用法などについて出前講義を行っています。

事例でわかるヒューマンファクター2【リーダー編】

乗務員のための睡眠ハンドブック

2009年11月に運転士のための眠気防止ガイドラインを発行しました。安全研究所では、乗務員への眠気防止対策として、学界の知見を参考に、眠気防止に必要と考えられる、個人の「身体や睡眠のメカニズム」を知ってもらう研究をおこなってきました。

このガイドラインをベースに新たな知見や日常生活で留意すべき事項を追記・改訂する形で、2018年3月に「乗務員のための睡眠ハンドブック〜安全と健康のために〜」を発行しました。2021年3月に、よりわかりやすく正確な記述とするため、内容の一部を改変しています。(A4版53頁)