ヒューマンエラーとヒューマンファクター

「ヒューマンエラー」と「ヒューマンファクター」

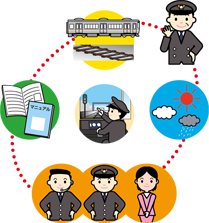

鉄道のように多くの人手を経て運営されるシステムでは、人による作業の失敗によって大きな事故を発生させたり、長時間列車の運行を妨げる恐れがあるため、システムにおける人の役割や、それに対応する人の特性(ヒューマンファクター)をよく知り、人の失敗が大きなトラブルに繋がらないようなシステムを作る必要があります。

ヒューマンファクターを専門に扱う安全研究所では、「ヒューマンエラー」と「ヒューマンファクター」を次のように考えて研究を進めています。

「ヒューマンエラー」とは

人は日常生活の中で、お茶をこぼしたり、手紙を出し忘れたり、約束の時刻を間違えたり、いろいろな失敗をします。こうした失敗が個人的な範囲でとどまっているときは、「次から気をつけよう。」ということになりますが、こぼしたお茶がコンピューターシステムをダウンさせてしまったり、会社の大事な会議の時刻を間違えたりすると会社の業務全体に影響が及んでしまうため、なぜお茶をこぼしてしまったのか、時間がなくてあわてていたのか、机の上が散らかっていたのかなど、原因をよく考えて対策を取ることが必要となります。

こうした観点から安全研究所では「ヒューマンエラー」を、「システムから要求された作業内容やその時の環境が人間の特性(ヒューマンファクター)とうまく合致せず、システムの期待と異なった作業が行われること(逸脱行動)」と捉えています(詳しくは「私たちのヒトとしての特性」を参照)。また人の失敗には、先にあげたようなうっかりミスのほかにも、時間がなかったのでチェックは省略しよう、いつも大丈夫だから近道をしようなど、ルール違反と知りながら、ルールを守らない行為も考えられます。そうした行為についてもヒューマンエラーの一つとして捉えることが、安全なシステムを作り上げるという観点からは必要と考えています。なお、ルール違反のうち「仕事を妨害」したり「わざと破壊」するというような、人間の特性とシステムの要求の不一致によって発生するとは考えられない行動については、ヒューマンエラーとしないこととしています。

ヒューマンエラーを少しでも減らすためには、失敗した人を責めるのではなく、失敗に至った人の特性を見極め、失敗しにくい作業環境を整えていくことが重要です。

「ヒューマンファクター」とは

ヒトは長い進化の過程で、安定した生活を送るために、さまざまな知恵や習慣を身につけてきました。このような特性は日常の生活を送る上でたいへん便利なものですが、時としてそれが失敗に繋がったり、他の人を傷つけてしまうこともあります。そしてそれらの特性は、周囲の環境や人間関係、社会規範やルールなどさまざまなものから影響を受けています。

鉄道のように多くの人や装置が組み込まれたシステムにおいては、人の特性がさまざまな形でシステム全体の機能に影響します。安全研究所では、こうしたシステムの中における人間の要因・特性を「ヒューマンファクター」と呼んでいます。

作業内容や周囲の環境が人の特性に合うようになっていればいるほど、それだけヒューマンエラー発生の可能性は下がってきますので、鉄道のように多くの人や装置が組み込まれたシステムの安全性を高めていくためには、ヒューマンファクターに対する理解はたいへん重要となります。

こうしたヒューマンファクターに関する研究領域のことをヒューマンファクターズと呼ぶこともあります。

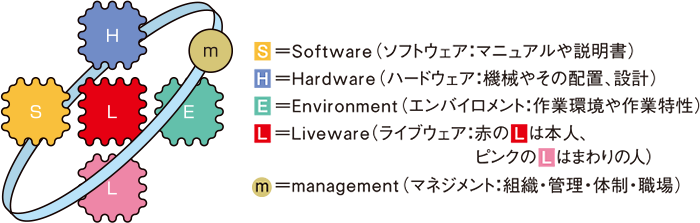

このようにヒューマンファクターを考える場合には、ヒトの本来の特性を考えるだけでなく、その特性に働きかけるシステム全体の要因も含めて考える必要があります。これを体系的に表現したモデルとして「m-SHEL(エム・シェル)モデル」があります。

上の図は、ヒューマンエラーをした人間本人![]() を中央において、その人を取り巻く関係者

を中央において、その人を取り巻く関係者![]() 、取り扱う装置

、取り扱う装置![]() 、守るべきルールなどの

、守るべきルールなどの![]() 、そのときの環境

、そのときの環境![]() 、管理体制

、管理体制![]() のように、本人のヒューマンファクターに影響を及ぼす要素を配置して、本人は周りのさまざまな物事から影響を受けることをわかりやすく示したものです。

のように、本人のヒューマンファクターに影響を及ぼす要素を配置して、本人は周りのさまざまな物事から影響を受けることをわかりやすく示したものです。

例えば、![]() と

と![]() との関係は職場における人間関係や、

との関係は職場における人間関係や、![]() 本人の家族の悩みなどと捉えることができます。システムの中心になる

本人の家族の悩みなどと捉えることができます。システムの中心になる![]() の状態は、他のシステムの要素である

の状態は、他のシステムの要素である![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() との関係が良い場合には高くなり、悪いときには低くなります。さらに、

との関係が良い場合には高くなり、悪いときには低くなります。さらに、![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 個々の影響だけでなく、システム全体の管理体制や組織の風土など、

個々の影響だけでなく、システム全体の管理体制や組織の風土など、![]() (マネジメント)も大切です。

(マネジメント)も大切です。

ヒューマンファクターを考える際には、私たちのヒトとしての特性、集団になったときの特性、そして取り扱う装置や設備とのインターフェイスに関する特性など、場合によって影響を受ける人の特性にも異なってくることに気をつけなければいけません。