和歌山県串本町に位置する、古座電気管理室。今回の主人公の古川 忍係長はここで電気設備の維持管理を担っている。気さくに話す古川はベテラン、若手の双方から頼られる存在だ。「他人に説明できるまで勉強する」を信条にしている古川は、新しい仕事を担当するたびに学びを重ね、自信を持って仕事ができるよう取り組んでいる。

プロフェッショナル採用2年目の年である1998年の入社。転てつ機や踏切保安装置などの機器類の点検、老朽取替工事などを担当した。何をするにも初めてのことばかりで、先輩らの作業する姿を見て仕事を覚えていった。また、電気設備の不具合で輸送障害が発生し、多くのお客様にご迷惑をおかけした経験もした。「影響人員が報道されているのを見て、社会的に大きな影響を与えるものを仕事にしているのだと、身をもって感じました」。鉄道人として、安全を守る自覚が刻み込まれた。

古川が、入社から20年経った今でも持っている、お守りのような存在がある。それは、仕事を早く覚えるために自分たちなりに考えて作った参考資料。点検や工事で新たな機器を取り付ける際、機器にもクセがあるため、現地の設備に応じて、配線を工夫して電気抵抗などの値を調整しなければならない場合がある。そんな中、1つ上の先輩から「調整方法をまとめた参考資料を若手で作らないか」と話を持ち掛けられ、古川も参加。作っただけではいけないと、現地で調整が発生しそうな工事に持参して活用し、仕事のノウハウを体に染み込ませていった。「当時は若手が少なく、私たちも先輩も仕事を早く覚えて戦力にならなければという使命感を強く感じていました。自分たちなりに何とかしなければという思いが形になったもののひとつです」。

橋本鉄道部(当時)に配属となってからは踏切設備の管理を担当することとなり、まず踏切の場所を覚えることから始まった。また、それまではほとんど踏切に携わったことがなく、鳴動、遮断の仕組みから勉強することとなった。勉強といっても、ただ勉強するだけではない。「当時の上司の考えで、踏切の仕組みを勉強して職場内で発表することになりました。とても緊張しましたが、おかげで踏切には本当に詳しくなりました」。

古川は、電気設備の新設などを行う設計業務に長く携わった。「見通しの悪い区間やトンネルのような作業しづらい場所を避けるなど、作業員が作業しやすい設計を心がけていました」。ある出来事がきっかけで、考え方に変化が起きた。係長になってすぐに、踏切の拡幅工事を担当することとなった。担当の頃と同じように、手続きに漏れがないかなどしっかりと作業を進め、無事に工事を終えて始発列車で踏切の動作確認を行っていた時、付近にお住まいのお客様から声をかけられた。「この踏切、きれいになったね。ありがとう」。古川はその言葉で、踏切を通行されるお客様のことを考えた仕事ができていなかったことに気づいた。「初めて設計業務を担当した時、先輩から『完成した設備をよく見ると、自分がどのような設計をしたのか分かる』と言われたのですが、当時はその意味がよく分かりませんでした。お客様からおほめをいただいたことで、先輩の言葉の意味が、設備とそれをご利用になるお客様の様子を見て初めて、その場所に最適な設備を設計できたかどうかが分かるという意味だと気づきました」。自分の仕事に、お客様の視点という要素が明確に加わった瞬間だった。

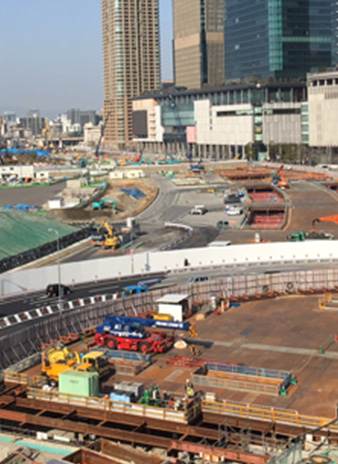

作業前には入念に打ち合わせを行い、安全第一に作業する。

作業前には入念に打ち合わせを行い、安全第一に作業する。

古川は係長として、ベテランと若手をつなぐパイプ役を担う。「会話を一番大切にしています。ベテランの方が持つ経験は何にも代えがたい財産ですし、私はそれを受け継ぎ、次の世代に引き継がなければなりません。仲間としっかりコミュニケーションをとり、これからも貪欲に学び続けていきます」。

気さくに話す古川には若手からよく相談を持ちかけられる。「積極的に尋ねてきてくれるのはうれしいです。ただ、自分なりの答えを導き出した上で話してくれると、もっとうれしいですね。いきなり答えを教えてしまうとそこで思考が止まって知識や技術が身に付かないと考えており、なるべく自分で考えてもらうようにしています。苦労して得られた答えは必ず自分の血肉になり、後々役に立つはずなので、自らいろいろなことを学んでいってほしいと思います」。

当面の目標は、仕事を任せたら安心すると思われる存在になること。それは、自身にまだ大きく伸びしろがあると自覚している裏返しだろう。

![]()

![]()

初インタビューで触れた、お客様からいただいたおほめの中の言葉です。それまでは当社、いわば作業する側の立場で物事を考えていましたが、お客様の目線を考慮すると違ったものが見えてきました。例えば、警報機を設置する上では、踏切に関わる道路がどのようになっているかを考えなければなりません。また、車の運転手から見やすいように通常警報機は進行方向左側にありますが、地形の問題で設置できない場合があります。その際に最も安全性が高く、コストが抑えられる形はどのようなものかなど、考えの幅が大きく広がりました。