- 昭和53年国鉄入社。電子連動装置への切り替えや電気部門のコンピュータシステムの開発担当を経て、平成3年に大和路線 JR難波〜王寺駅間のATS-P整備の設計に携わる。平成14年ごろより大阪駅改良工事に伴う信号設備切り替え工事も担当。現在は大阪電気工事事務所にて若手社員の設計チェックや後輩育成のための勉強会を行っている。

「これまで、設計ミスが原因でトラブルが発生したこともあります。図面をただ眺めるだけではなく、施工時にはどんな作業を行うのかなど、想像力を働かせて、設計ミスを防ぐ必要があります」。そう語る太田は、数多くのプロジェクトで信号設備の設計を手掛けた匠だ。「図面作成時には、施工側が見て分かりやすいものか、施工の順序にリスクがないかを節目で確認します。また、他区所で気がかり事象が発生すれば、自分の業務に当てはめてみて問題がないかチェックします」。

大阪育ちの太田は昭和53年に国鉄入社。しばらくして、天王寺駅に当時西日本エリアで第一号となる電子連動装置※を導入するため、横浜のメーカーに3カ月間派遣された。「大阪に戻ってからは施工も担当しました。切り替えまでに数え切れないほどの試験があり、その一つ一つについて正常に作動するか確認していきました。気の遠くなる作業でしたが、使用開始後の一番列車が無事に走った時はとても感動しました」と述懐する。

平成3年には大和路線のATS-P整備設計を担当することに。「設計図などを取り寄せては独学で猛勉強し、分からないところがあればメーカーに直接問い合わせることもありました。また、設計に際しては運転関係の知識も必要なので、運転設備の担当者とも積極的に意見交換を行いました」。必死 の努力の甲斐あって、無事整備は完了。苦労した分、太田の知識や経験は飛躍的に向上した。

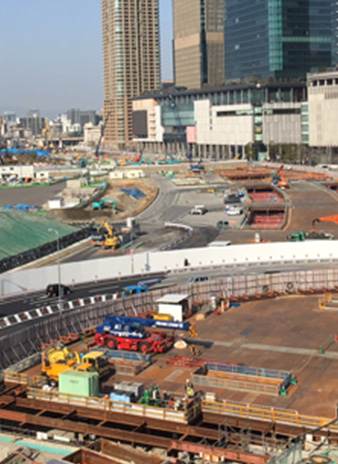

その後、平成16年には現場の係長として、大阪駅改良工事における信号設備の切り替えを担当した。「会社を挙げての大プロジェクトで、電子連動装置や運行管理装置といった信号設備を全て切り替える必要がありました。分単位のスケジュールで臨まなければならず、関係者との連携を密にするために、頻繁に会議に出席し、疑問点や不明点は事前に解消するように努めました」。太田の奮闘もあり、この大プロジェクトは無事に完成した。

※コンピュータを用いて転てつ器と信号機の動作を制御し、列車が進行中の進路に支障が出ないようにする保安装置。これまでの継電器を用いた連動装置に比べて、大幅な小型化を実現した。

太田は現在、大阪電気工事事務所で若手社員の設計チェックを行うほか、後輩に技術と心構えを継承すべく定期的に勉強会を開催している。「後輩には担当する信号設備を漠然と『見る』のではなく、信号機が何で構成されているのか、ケーブルはどのように敷設されているのかなど、日ごろから注意深く『視る』ように指導しています。頭の中で設備の映像を再現できるようになって初めてきちんと設計ができるようになるのです」。静かに微笑んだ太田は「鉄道は人と機械のトータルシステムです。自系統だけで完結する業務は限られています。安全・安定輸送を実現するため、自系統が少し汗をかくことで他系統の労力が軽減されるのであれば、進んで業務を引き受ける心構えが必要だと思います」と続けた。

「自らの経験知を継承し、次世代の信号設備のプロを育てていきたい」。そう語る太田の目はまっすぐ先を見据えていた。

若手社員からの相談に応える。

若手社員からの相談に応える。 ミスや漏れがないか丁寧に確認。

ミスや漏れがないか丁寧に確認。 部下へのメール送信時には一言添える。

部下へのメール送信時には一言添える。

古藤 大昌

太田課長代理は設計の知識はもちろん、現場や施工にも精通しています。図面や書類チェックの際、若手担当者の設計根拠や考え方を聞き、しっかりと考えている箇所はほめ、間違っている時は厳しく指導してくれます。また、日々送信される重要メールには、必ず一言コメントがあり、そのコメントの面白さから興味を持って内容を確認できます。厳しくもあり面白くもある緩急自在な匠から、知識を引き継ぐために今後も精進していきたいと思います。