- 昭和54年に国鉄入社。入社後、岡山第2信号支区(現 岡山電気区)で宇野線の信号設備の保全に従事。以来、岡山エリアで信号設備のスペシャリストとして現場一線で業務に携わる。その後、信号通信指令長、岡山電気区と津山鉄道部津山工務センター(現 岡山電気区津山派出)の係長を経て、平成21年にせとうち地域鉄道部福山電気管理センターに助役として赴任。糸崎、金光、大門駅の駅連動装置取替工事などの大規模切り替え工事を現場のリーダーとして無事故で完遂する。現在は岡山支社電気課工事グループの課長代理として山陽本線CTC化工事をはじめ電気関係工事の計画、調整に従事している。

「若手に信号・通信設備の仕組みを教える時には、まずその構造・原理を自分で考える重要性を教えます。ルールにしてもその背景を考えること、これが大切です」。そう語る中藤、岡山エリアの信号・通信設備を知り尽くし、若手から慕われる信号の匠だ。

中藤は、設備を保守、修繕する上で一番大切なことは、基本を徹底して理解することだと言う。「連動装置一つとっても、昔と比べて進化し、保守の手間はかなり軽減されましたし、故障も減りました。しかし、閉そくの考え方や信号を現示させるメカニズムなど、設備の基本的概念、構造は大きく変わっていません。これを考えた先輩方は偉大だと思います。若手にも言いきかせていますし、私自身も何か問題にぶつかったら、基本に立ち返るようにしています。例えば信号故障が発生した場合、故障の状況を的確に把握し、復旧までの手順と時間を想定し、復旧見込みの情報を関係者に伝えなければなりません。お客様にとって、『早く』復旧することはもちろん、『いつ』列車が動くかも重要な情報ですから。この想定をするために、『基本』を押さえた信号に対する深い知識と復旧手順を確実・迅速に行う高い技能が必要です」。

基本を押さえ技術を磨いてきた中藤は、津山で落雷対応をした際に、さまざまな視点から物を見ることの大切さを知ることになった。「駅に列車からの情報を受信するアンテナがあるのですが、落雷でよく故障していました。架空地線※や保安器などの対応だけではなかなか減らない。そこで、施設部門と協力して雷の侵入ルートを検証したところ、駅の建物からアンテナの根元を経由して落雷していることが分かりました。その部分に絶縁物を付けて建物に設置したところ、落雷による故障は大幅に減少しました。

発想や視点を変えることの大切さ、そして、そのためには、信号の知識や技術にこだわるだけではなく、他系統とともに連携することも必要だと思いました」。

※架空地線…送電線を雷からの直撃から守るための避雷器の一つ

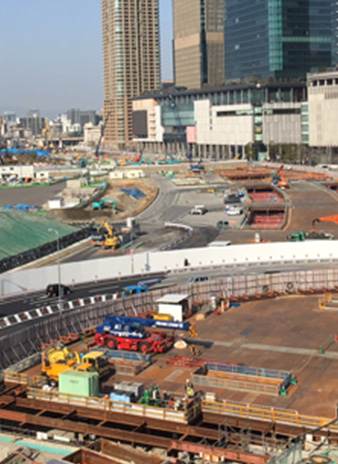

現在、中藤は大プロジェクトである山陽本線CTC化工事や、踏切の保安度向上など多くの工事の計画、調整を担当している。「協力会社をはじめ、多くの人が工事に関わっていますので、コミュニケーションが非常に大切です」。中藤のこだわり、それは対面で話をすることだ。「メールや電話だけでは相手の真意は分かりません。対面でこそ、雰囲気などから相手の考えや思いを的確に知ることができます」。

後輩の指導や相談を受ける時もそうだと中藤は語る。「以前、入社3年目前後の若手社員3人と私だけで線区の信号・通信設備の保守を任されました。指導する時には常に若手の言動を直接見て本当に理解できたかを確認していましたね。また年齢が大きく離れているので、こちらから積極的に声掛けすることはもちろん、若手社員から気軽に声を掛けやすい環境を作ることも大事だと感じました。コミュニケーションの取り方に関して大変勉強になりました」。

今後、大きな工事が増え、正念場だと話す中藤。「工事を終えて初列車が定刻通り運転するのを見ると達成感を感じますね。お客様にとっては当たり前ですが、この当たり前を続けていけるようにすることが私の使命です。『縁の下の力持ち』という言葉がありますが、若手とともに一つひとつ工事の完成を積み重ねていきながら、安全・安定輸送を支える『力持ち』をしっかり育てていきたいです」。

しゅん工検査の前には、列車のダイヤを必ず確認し安全を確保する。

しゅん工検査の前には、列車のダイヤを必ず確認し安全を確保する。 駅の連動装置を確認する。

駅の連動装置を確認する。 後輩と常にコミュニケーションを取ることも欠かせない。

後輩と常にコミュニケーションを取ることも欠かせない。

岡 洋平 / 鴨井 貴弘

中藤さんは、信号設備保全の長い経験と確かな知識で機械の動きや検査の数値から適切な判断をしてくださいます。事象に対する勘所が鋭く、必ず根拠がある指摘ですので、大変勉強になります。一方で私たち後輩には柔らかく接してくださり、自分たちも会話にスッと入りやすいです。現在、岡山支社ではCTC化以外にも、老朽取替えなど多くの工事があります。中藤さんからの指摘が少しでも減るように自分の実力を高め、プロジェクトの完成につなげていきたいです。