- 昭和54年7月に国鉄入社。神戸建築区神戸支区に配属され、建物の検査や修繕などの業務を担当。平成4年6月から4年間、大鉄工業建築支店に出向。その後、天王寺設備区を経て平成21年から神戸建築区に勤務。平成24年6月から副区長として区所全体のマネジメントと社員育成に携わる。

当社の建築部門では、建物の検査や修繕・改良工事の設計、工事の管理をパートナー会社と一体となり実施している。そのため、従前と比較して最前線の現場で直接的に作業する機会が減少している。今回は、当社の建築業務を推進していく中で人一倍「現場」の重要性を訴え、現場主義を貫く神戸建築区の中島を紹介したい。

大阪府富田林市で育った中島は、学生時代に学んだ建築の知識を生かしたいと考え、昭和54年に国鉄に入社した。神戸建築区に配属された当時、先輩にはあちこちの建物修繕の現場に連れて行かれ、ドアノブや鍵の不具合に始まり、給水栓や排水管の漏れなど、さまざまな事象に立ち会った。先輩の指導は時には厳しく、言われることが理解できずに苦労したこともあったと言う。転機となったのは気持ちの持ち方だった。「待ちの姿勢では駄目。分からないことは職人さんに直接聞こう」。この結果、仕事に興味が湧き、知識は増え、何より仕事が楽しくなったのであった。

経験を積むにつれて中島は、「駅のエレベータ工事や橋上化など、より大きな工事の現場を経験したい」との思いが強くなり、出向を希望した。

出向先の大鉄工業では、堅田駅、膳所駅などのホーム上家の修繕工事から六地蔵駅の新築工事、尼崎駅の橋上化工事まで、さまざまな工事に携わった。作業員の手配から業務指示、突発事象への対応など現場の工事管理者は心が休まることがなく、さらなる研鑽の必要性を痛感させられたが、何よりも大切なことが「職人とのコミュニケーションが業務を円滑に運ぶ」ということであった。

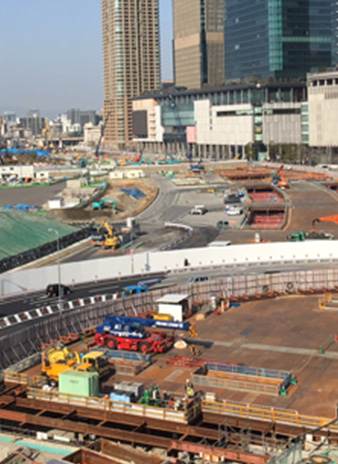

また、出向経験を通じて「自分の目で現場を確認すること」の大切さをあらためて実感したと言う。通路確保のためのパネル一枚、あるいは外壁工事の足場一つ取っても、設置する際は、まずは自分で歩き、触診し、危険が潜んでいないかを体で確認することを信条としている。中島はこうも言う。「自分が現場を守る限り、お客様に絶対におけがをさせない、ご迷惑を掛けてはならないのです」。

中島は現在、グループ会社や支社・本社との窓口として活躍するとともに、若手社員への教育にも汗を流している。ここでも、「現場第一」の姿勢は変わらない。

中島は、現場の最前線で活躍しているグループ会社の作業員から、作業の安全性や進め方に関する「現場の声」を引き出すことにこだわっている。安全確保には「現場の声」が欠かせない。意見交換会のみならず、足繁く現場に通い、作業員とコミュニケーションを図り、提言しやすい雰囲気作りに心を配るのである。

また、若手社員の成長には、「現場力」が不可欠である。工事現場を積極的に見学させ、鉄筋の組み方、鉄骨の足元のアンカーの固定方法、限られたスペースに柱を立てるための重機の選び方・使い方・安全対策など、基礎工事から多くを学ばせている。 現場は日々動いている。外注化が進み、CAD(コンピュータ利用設計システム)が普及し設計が省力化されてきたからこそ、現場を確認することは特に重要だ。中島は言う。「若手には現場を見る習慣をつけてほしい。そして、目の前の『作業』をこなすだけでなく、現場で出会う人との関わりを大切にしてほしい。若いころ、系統を超えてともに汗を流した仲間たちに、今でも助けられることが多くあります。この会社は人で成り立っている。長く仕事を経験して分かったことです」。

中島は、これからも「現場第一」の姿勢を愚直に貫く。

1、2月は「触車事故防止月間」。区所全員で触車事故防止に向けた意識付けを行っている。

1、2月は「触車事故防止月間」。区所全員で触車事故防止に向けた意識付けを行っている。 三ノ宮駅のリニューアル工事にて。自分で歩き、触診し、危険が潜んでいないか体で確認する。

三ノ宮駅のリニューアル工事にて。自分で歩き、触診し、危険が潜んでいないか体で確認する。