踏切設備について

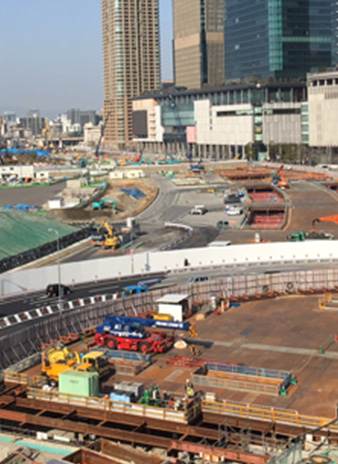

会社発足以来、これまで約二割の踏切を廃止いたしました。

抜本的な対策である立体交差化(道路や線路の地下化・高架化)など、今後も自治体などの協力を得ながら踏切の廃止を進めています。

遮断機や警報機がついていない踏切について、地元のご理解を得ながら、整備を進めてまいります。

踏切内に停滞した自動車などといった障害物との接触事故を防止するため、障害物検知装置・踏切非常ボタンの整備を進めてまいります。

- 列車が踏切に接近した際に、踏切内に取り残された自動車を検知する装置。

- 列車を停止させるための特殊な信号を点灯させるボタン。踏切内に人・自動車が取り残された場合など、非常の場合にはこのボタンを押してください。

以前の踏切は、列車が次の駅で停車・通過するのかを判断できず、列車停車時も通過時も同じ時間だけ警報機が鳴り続けていたため、お待ちいただく時間が長くなっていました。これを改善するため、踏切警報時間制御装置(通称、賢い踏切)の導入を進め、2024年度末時点で、約630箇所に導入しています。

これにより、停車と通過の列車の区別をすることで、以前に比べ、踏切の警報時間を約30秒以上短縮することができた踏切もあります。

以前の警報灯は、一方向からしか視認できないタイプのものでしたが、円筒形タイプの警報機(全方位形踏切警報灯)を導入したことによって、360度視認できるようになり、警報灯がより見やすくなりました。

さらに全方位形踏切警報灯は、2024年度末時点で約3,500箇所に導入済みで、今後も徐々に整備を進めてまいります。

踏切内で立ち往生した歩行者が踏切から脱出できるよう、容易に曲げることができる遮断棒を開発しました。

先端部対策

先端部にスリットを入れ復元性を高めて折損を防止

中間部対策

踏切の内から外へ押し出す方向に

屈折可能な「屈折ユニット」を

設けることで折損を防止

根元部対策

強度を上げた「高強度遮断棒」と、

斜め上方に可動する「折損防止器」

を組み合わせて折損を防止

今後も引き続き、踏切の安全性向上と列車の遅れを低減する取り組みを行ってまいります。

以前は遮断棒が折れると、専門の電気関係の係員が出動して復旧作業を行っていたため、現地に到着するまでの時間がかかっていました。その間、踏切を走行する列車が徐行運転を行うことにより、列車に遅れが発生していました。現在は、駅係員でも復旧できる「仮修復キット」を導入し、復旧作業完了までの時間を短縮しています。

仮修復キットを各駅区所に導入することにより、最寄りの駅区所の係員での仮修復が可能になりましたので、復旧作業完了までの時間を約30分〜40分短縮することができました。

- 踏切事故防止トップ

- 踏切事故発生状況

- 踏切設備について

- ルール・マナーについて