-

- ���H�@�����������

�����������ƕ����@��X�������� - ��t��w�H�w���H�ƈӏ��Ȃ𑲋ƌ�A1989�N��JR�����{�ɓ��ЁB�S���v�Z�m�Ƃ��Ďԗ��̐v��f�U�C���Ɍg���B���Ђ̎ԗ��v���ے����o�āA���H�@�����ɏo���B������ƕ����Ƃ��ēS���̈ē��T�C����H���}�A�����\�̐���Ȃǂ��s���Ă���B

- ���H�@�����������

�ڎ�

�L���̓S���l�b�g���[�N�S�̂��u�����f�B���O

JR�����{�ɍݐЂ���Ă����Ƃ��ɁA�L���̓S���l�b�g���[�N�S�̂̃u�����f�B���O������Ă��������ł��ˁB

��X�F�ȑO��JR�����{�̎ԗ����Ŏ�Ɏԗ��̐v�����Ă��܂����B2014�N�ɍL���G���A��JR�̐V�Ԃ�����Ƃ������Ƃ����܂�AJR�����{�Ƃ��čL���̓S���l�b�g���[�N�̃u�����f�B���O���s���Ƃ������ꂪ���܂�܂����BJR�ɂƂ��čL���Ƃ͂ǂ��������݂��A���邢�͍L���ɂƂ���JR �͂ǂ��������݂Ȃ̂����l����悤�Ɍ����A���炽�߂čL���w���������Ă݂Ċ������̂��A�ŔȂǂ����Ă��V�����̂��Ƃ��傫�������A�ݗ����̂��Ƃ���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł����B�����A�V���������C���ɉc�Ƃ��Ă�����������Ȃ����A�L���̕��X�ɂƂ��Ă��L���w�͐V�����ɏ�邽�߂̉w�Ƃ����ӎ�����������������܂���B�����ŁA�ݗ������܂߂��l�b�g���[�N�S�̂��f�U�C�����āA�n��̐l�ɐe���݂������Ă��炦��悤�ɂȂ�����̂ł͂Ƃ���ȋc�_�����낢��ȂƂ���ōs���Ă��܂����B

�u�����f�B���O�̈�Ƃ���JR�����{227�n��Red Wing���f�U�C�����ꂽ�Ƃ��f���܂����B

��X�F�V�����ԗ��������������ɁA�w�̃T�C����C���J���[���܂Ƃ߂ăf�U�C���ł���Ƃ����b�ɂȂ�A����������̗�����l���Ďԗ����f�U�C�����邱�ƂɂȂ�܂����B���̍ŐV�^�̎ԗ����L���ɓ���������j�����܂����̂ł����A�L���̕��Ɖ�b�����Ă���ƁA���ƈꏏ�̃f�U�C���ł͂Ȃ��A�L���ɂƂ��Ă̓d�Ԃɂ���ׂ��ł͂Ƃ����v���������オ��A�L���̎ԗ��́A�L���̂��߂ɁA�L���ɂ��f�U�C�������邱�ƂɂȂ�܂����B��������L���̃f�U�C�i�[����Ƒg��ł�낤�Ƃ������ƂɂȂ�A�ŏI�I�ɍL���I���W�i���̃f�U�C���Ƃ��Ăł����̂�227�n��Red Wing�ł��B�����ɁA�S���l�b�g���[�N�S�̂��u�V�e�B�l�b�g���[�N�L���v�Ɩ��t���A�ԗ��ɂƂǂ܂炸�A�w�̃T�C���Ȃǂ��f�U�C�����܂����B

�ԗ���w�̃T�C���Ȃǂ��܂߂��g�[�^���f�U�C���́A�����Ƃ��Ă͉���I�Ȏ��g��

�ԗ��ȊO�̃f�U�C�����ύX���ꂽ��ł��ˁB�w�S�̂��g�[�^���f�U�C�������̂͒������̂ł́H

��X�F�傫�ȉ��C�Ȃǂ��Ȃ�����w�S�̂̃f�U�C����ς���͓̂���A�ݔ������̃^�C�~���O��A�V�ԗ��Ƌ��ԗ������݂�������Ƃ������ۑ������܂��B�ł����A���̂Ƃ��͐V�ԗ��𓊓����A2�A3�N�őS�ĐV�ԗ��ɕς��v�悾�������߁A����Ȃ��C�ɂ���Ă��܂����ƁB���ꂩ��e�����̃^�C�~���O�łł��邱�Ƃ��s�����ƂɂȂ�܂����B�ԗ��f�U�C������ԍŏ��̎��g�݂Ȃ̂ŁA�̂��ɓW�J�ł���r�W���A���f�ނ��ӎ����ăf�U�C���܂����B���C���J���[��H���L���Ƃ������w�S�̂Ɋւ��u�����h�f�U�C��������̂́A�����Ƃ��Ă͔��ɉ���I�������Ǝv���܂��B�L���̐V�ԗ������Ƃ��������ł͂Ȃ��A�l�b�g���[�N�S�̂����Ƃ����v���Ŏ����ł��܂����B

�L���w�͂������AJR�����{�ɂƂ��Ă��傫�Ȓ��킾������ł��ˁI

��X�F�Â��b�ɂȂ�܂����A���S����͑S���Ŏԗ��̃f�U�C���������ꂳ��Ă��āA����͂���̗ǂ�������܂����A����ŁA�����������̊X�̎��������̓d�ԇ��Ǝv���Ă��炦�邩�Ƃ����ƁA�����A�v���Ă��炦�Ȃ��B�L���ł�������̎��Ƃ́A�����������̊X�̎��������̓d�ԇ��Ǝv���Ă��炤���Ƃ�ڎw���܂����B�̂��ɑ��̊���ł��V�����ԗ������Ƃ��ɍL���Ɠ����悤�Ȏ�@�ŁA����Ƃ��Ă̐V�����l�b�g���[�N�S�̂̃f�U�C�����A���Ō����u�����f�B���O�����邱�ƂɂȂ�܂����B��N����́A���R�ł��V�ԗ���Urara�i�E�����j���a�����AJR�����{�Ƃ��Ẵu�����h���ςݏd�Ȃ�悤�Ȋ����ŁA���������傫�ȗ���̂��������ɂȂ����̂��A�L���̎��Ƃ������Ǝv���܂��B

Red Wing�͎ԑ̃J���[���Ԃł����A����͂�͂�L�����m�J�[�v���ӎ������̂ł����B

��X�F�����g�싅���D���ŁA�L���Ƃ����ƃJ�[�v�̃C���[�W������܂����B�J�[�v���n��Ɏx�����Ĉ���Ă������j�͒m���Ă����̂ŁA���炽�߂ăJ�[�v�͒n��Ƃ̌q���肪�Z���A�{���ɒn���̐l�Ɉ�����A���������̋��c�Ǝv���Ă��鐢�E�����邱�Ƃ��ĔF�����܂����B���������Ӗ��ł́A�S������������ׂ��Ǝv���Ă����̂ŁA�S�����J�[�v�̂悤�ɂȂ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��ȂƁB����ȍL���̊F����ɂƂ��āu�ԁv�͓��ʂȐF���Ɗ����܂����B�ł����A�����̍L���̌�����ʂł͐Ԃ��g���Ă��炸�A�u�Ȃ��g��Ȃ��낤�H�v�Ǝv���Ă�����ł��B���̌�A�Г��ňӌ�������c�_���d�ˁA����ł���͂�Ԃ������Ƃ����b�ɁB���̗���̒��ŁA�L���̌�����ʂ̃f�U�C�����肪�����f�U�C���������̕��Ɂu�Ȃ��A�L���̌�����ʂ͗≩�F����ŁA�Ԃ͎g��Ȃ���ł����v�ƕ������Ƃ���A�u����͐_���ȐF������A�ȒP�Ɏg���Ȃ��v�Ƃ����ԓ����B�u�Ȃ�قǂȁv�ƁB�T���猩�Ă��鎄�ƁA�L���̕��X�Ƃł́u�ԁi�J�[�v�j�v�ɑ���v���̑傫�����Ⴄ�̂��������܂����B�L���̕��ɐԂ��ԗ�������Ă��������邩�s��������܂������A�n��Ɉ������J�[�v�ɂ��₩��A�n��Ɉ������Red Wing�ɂȂ��Ăق����Ƃ����z�������߂ĐԂ��̗p���܂����B���̎d���͒P�Ȃ�ԗ�����ł͂Ȃ��A�u�����h���Ƃ������o������A���ɂƂ��Ă͖{���Ɏv���o�[���d���ɂȂ�܂����B

2016�N�ɃJ�[�v��25�N�Ԃ�Ƀ��[�O�D�������ۂ́A�s��E��ʕ\���iLED�f���j�ɃJ�[�v�V�₪�\�����ꂽ�̂��b��ɂȂ�܂����B�}篁A�J�[�v�V����f�U�C�������̂ł����B

��X�F�ԗ��ɂ���s��E��ʕ\���iLED�f���j���ԗ����Őv���A�u�L���v�Ȃǂ̍s�����H���L������ꂽ�肵�܂��B��قǂ̘b�̗���ŁA�n��ɐe���܂�邽�߂ɂ͒n��̑厖�ȑf�ނ����p�ł�����Ǝv���A�Г��ł��^���āA�J�[�v�V����f�U�C���̒��ɓ���Ă�������ł��B�ԗ��̐v�����Ă����̂�2014�N�������̂ł����A�J�[�v��2013�N�ɋv�X��CS�ɐi�o���A�㏸�C���ɂ���܂����B�J�[�v�V����ǂ̃^�C�~���O�ŏo�����A������JR�����{�L���x�Ђɂ��C�����A�u���p�ł���@���������ǂ����v�Ƃ�������\���n���Ă��܂����B����������2016�N�Ƀ��[�O�D�����A�D�����������ɁA����ȏ�Ȃ��^�C�~���O�ŏo���Ă��ꂽ��ł��B�F����ɂ����ł��������āA�n��Ɉ��������y�̃J�[�v�ɂ��₩���āA�n��Ɉ������Red Wing�ɂȂꂽ���ȂƁB���̌�3�A�e�B���ɂ́uRed Wing���J�[�v�ɗD���������炵�Ă��ꂽ�v�ƌ����Ă����l�����āA���������Ӗ��ł��e���܂�ėǂ������ł��B

�ŏ�����J�[�v�V�������Ă����Ƃ����V�ѐS���ʔ����ł��ˁI

��X�F���̐��̓R�~���j�P�[�V�����f�U�C���ł��āA�f�U�C���͊�ƂƗ��p�҂��q���邽�߂̂��̂��ƍl���Ă��܂��B�J�[�v���c�ƃt�@�������Ԃ̂��f�U�C���ł����A�S����ЂƗ��p�҂����Ԃ̂��f�U�C�����Ǝv���̂ŁB���̃f�U�C������������e���܂��̂���Ԃ����A�����ɑ厖�ɂ������̂��ƍl�����̂��A���ʓI�ɗV�ѐS�ɂȂ��Ă���p�^�[���͂��邩������Ȃ��ł��ˁB

Red Wing����q���������[�����_�����z���čL���d�S��JR�����{�̃��b�s���O�R���{�g���C����

�L���d�S��JR�����{�̃��b�s���O�R���{�g���C�����ƂɊւ�邱�ƂɂȂ����Ƃ��̂��C�����́H

��X�F���͎ԗ��v�ł͂Ȃ��A�O���[�v��Ђł�����H�@�����̈���̕����ɂ��܂����A����ł��ԗ��f�U�C���̂��d��������������̂����肪�����A�ʔ����d���ɂ����|�����������Ă��ꂵ�������ł��ˁB�S�����n��̐l����e���܂�邽�߂ɂ́A�ł��邱�Ƃ����ł�������炢������Ȃ����ƁB�S����Ђ̊_�����z����͓̂�����Ƃ���������܂��B�T���猩��Ɓu���C�o����ЂȂ̂Ɂv�Ȃǂ��낢��Ȍ���������Ǝv���܂����A�_�����z����Ƃ݂�ȃn�b�s�[�ł���ˁB�S���ɁA������ʂɁA�n��̐l���߂Â��Ă��Ă���邷������悾�ȂƎv���܂����B

�L���d�S�̎ԗ��f�U�C����JR�����{�̎ԗ��f�U�C�������ւ��ăf�U�C������Ƃ����̂͒������̂ł́H

��X�FRed Wing���L���d�S�̎ԗ��ɕ`����ēW�J�����Ƃ����͔̂��Ƀ��N���N������e�ł������A�f�U�C���R���Z�v�g����������ӎ����Ă��d�������Ă��炦��Ǝv���܂����B�L�d�̃J���[�����O��JR�̎ԑ̂Ɉڂ��ւ���Ƃ����̂��A�ԑ̂̂��Ƃ����Ă��邪�䂦�ɂł���Ƃ����̂�����Ǝv���܂��B�ŋ߁A�S���t�@���̕����C���^�[�l�b�g��Ŏԑ̂̐F��h��ւ��Ċy���܂�Ă��܂����A����͖{���̎ԗ��ł�����s���̂ŁA����ɏ�����̂͂Ȃ��Ƃ������A�����������g�݂͏��߂Ă�������Ȃ��ł��ˁB

���ꂼ����f�U�C�������ōH�v���ꂽ�_�͂���܂����B

��X�F���b�s���O���ēh��G�̂悤�ɂ�������Ǝv���Ă��邩������Ȃ��̂ł����A��ɂ����ς���̂Ɠ����悤�ɗ��̓I�ȂƂ���ɐF�����Ă����̂ŁA���ꂼ��̎ԑ̂̊������ɍ����悤�ɍH�v���܂����B�Ⴆ��Red Wing�̏ꍇ�͏c�̐Ԃ����C���������I�ŁA�ԗ��̒[�ɓ���Ă��܂����A��������̂܂ܘH�ʓd�Ԃɒu��������̂ł͂Ȃ��A���͂�����ƃA�����W�������܂����B�H�ʓd�ԂƂ��Ĉ�ԋ����������̂͏��~�肷����ŁA���ɑ�ȕ����ł�����A�����ɐԂ����C�������܂����B�����S���A������蕨�ƌ����Ȃ���A�ԗ��̒�����ԑ̂̋��Ȃǂ̍\�����Ⴄ�̂ŁA����ɍ��킹�Ȃ���f�U�C�����܂����B�Ƃ͂����啝�ɂ͕ς������Ȃ��A���͋C�͎c�������Ƃ��v���Ă��āA���܂���ɂ��ꂼ��̓������c�����Ƃ��ł����Ǝv���܂��B

JR�̎ԑ̂ɍL���d�S��Greenmovermax(�O���[�����[�o�[�}�b�N�X)���f�U�C�����邱�ƂɂȂ����o�܂������Ă��������B

��X�F���́AJR�̒S���҂���L���d�S��3�Ԏ�̒�Ă�����A�S����3��ލ��܂����B�L���d�S�̕�����́u������C���[�W�p�[�X�}�ɓ����Ă���Greenmovermax����Ԃ������肭��v�Ƃ��������āA�����čŏI�I�ɂǂ̎Ԏ��I�Ԃ��͎��ɔC���Ă���������Ƃ������Ƃł����̂ŁAJR�����{�̒S���̕��Ɖ��x���c�_���d�ˁA�f�U�C�����������ʁA�L���d�S�̕��Ɠ�����Greenmovermax��JR�̎ԑ̂Ɉ�ԍ����Ƃ������Ƃ���A���̃f�U�C���ɂȂ�܂����B

�L���d�S�̃f�U�C����JR�̎ԗ��ɕ`����ő�ς������_�͂���܂����B

��X�F�L���d�S�̎ԗ��̕����n�ʂ���V��܂ł̔w�����������傫���̂ŁA�z�[���ʂ���サ�������Ȃ�JR�̎ԑ̂ɓ����o�����X�ŕ`���Ɨ̕����������Ȃ��Ă��܂���ł��B�����ŁA���A�A���̃o�����X��ς��AJR�̎ԑ̂ł���X�e�����X���������Ɏc���Ă����Ԃɂ��܂����B

���݂��̎ԗ��ŁA�����ɒ��ځI�Ƃ����_�͂���܂����B

��X�F�H�ʓd�Ԃɂ͏�~������Ɂu�����v�u�o���v�Ə�����Ă��܂���ˁB�����JR�̎ԗ��ɂ�����܂����BJR�̏ꍇ�A�u���ɏo���A�������ď�����ł��������v�Ǝv����ł��傤���A�����đS�Ă̔��Ɂu�o�����v�Ɠ���܂����i�j�B�H�ʓd�Ԃ̃��[����JR�ł��Č����Ă��܂��B�ԑ̂̏㕔�ɂ�Greenmovermax�Ƃ����\�L������܂����B�t�ɍL���d�S�̎ԑ̂ɂ̓V�e�B�l�b�g���[�N�Ƃ����\�L�����Ă��܂��B�T���Ă݂Ă��������B

�V�ԗ��̉^�s�J�n�Ɠ����ɃO�b�Y�������A�S���ƊE�ł͈ٗ�̎��g��

���͈�����i��ʂ��ēS����Ђ��u�����f�B���O����Ă��܂����A�ԗ��f�U�C���ȊO�ł��ւ���Ă��邱�Ƃ͂���܂����B

��X�F���݂̕����ł͎ԗ��̃��b�s���O��ԓ��̃T�C���Ȃǂ����C���ɏ��i������Ă��܂��B���ꂪ�R���i�̊��Ԓ��͊F����̊O�o�������ēS���̗��p������A���Ђ̎d��������܂����B�����ʼn����V�����d���Ɏ��g�܂˂Ƃ������Ƃň�ʏ���Ҍ����̃O�b�Y�Ȃǂ����悤�ɂȂ�܂����B�������烊�A���ȃf�U�C���f�ނ������Ă���Ƃ����������������A�S����Ђ̃u�����f�B���O�����s���Ƃ����v���ŃO�b�Y������Ă��܂��B���i�A�S���𗘗p����l�́A�w��ԗ��������ڂɂ���Ă��܂����A���p���Ă��Ȃ��l�ɂ��S���ɐe���݂������Ă��炢�A�S���̐��E��m���Ă��炤�ɂ̓O�b�Y������Ƃ����ȂƁB����A���b�s���O�R���{�g���C�����Ƃɍ��킹�ăO�b�Y�����ƕ����A���b�s���O�f�U�C��������Ɠ����ɃO�b�Y�̃f�U�C�����i�߂Ă����܂����B

���b�s���O�g���C����2024�N9��20�����瑖��n�߁A�O�b�Y���������ɔ������܂������A���͂���A�ӊO�ɍ��܂łł��Ă��Ȃ�������ł��B�O�b�Y�̕����ゾ�����肷���ł���ˁB���̐��̒��A�C�x���g�ƃO�b�Y�����������N����̂�������O���Ǝv���܂����A�S���ƊE�̏ꍇ�A���A���ȓS���̎ԗ���w����镔���ƁA�O�b�Y�����E�J�����镔���Ƃ̘A�g�����ɂ����̂�����ł��B�ł�������́A�ŏ�����O�b�Y����邱�Ƃ��v�悳��Ă����̂ŁA����ɍ��킹�Đi��ł����܂����B���b�s���O���O�b�Y�����{�I�ȃf�U�C���͓����ł����A�{���̎ԗ����f�U�C�����Ă��邾�������āA�O�b�Y�̃r�W���A�����{���Ɠ����N�I���e�B�ŊF����̎�ɓn��Ƃ����̂́A�u�����h�W�J�Ƃ��Ă͂ƂĂ���Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B

�O�b�Y�̈ꉟ���|�C���g�������Ă��������B

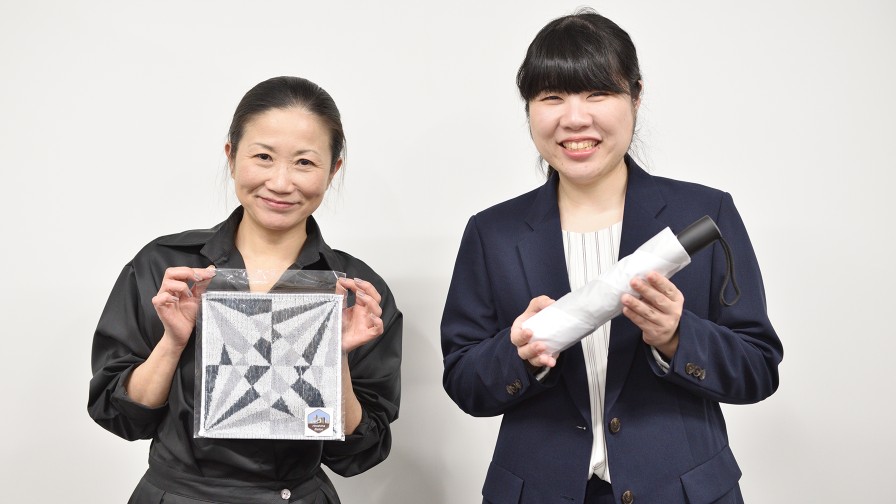

��X�F�ʃo�b�W��N���A�t�@�C���A�}�X�L���O�e�[�v�A�X�e�b�J�[�̓f�U�C�������łȂ��A�������s���܂����B�ʃo�b�W�̓V�[�N���b�g���i������܂��B���i�������������f�U�C�����A�W�J������L�d�̎ԗ���JR�̎ԗ�������ŕ`����Ă����肵�āA�����y���߂�悤�ɂ��܂����B

�������������h�ɂ͘H���}�A�[�g���`����Ă��āA�J�[�v�V��Ɍ�����H���}�A�[�g�����ꂽ���Ƃ����邻���ł��ˁB

��X�F�E��̃J�[�v�t�@���̐�y���ސE�����ۂɃv���C�x�[�g�ō�������̂Ȃ�ł����ǁA�J�[�v�V��Ɍ�����H���}�A�[�g�ɂ��܂����B�ꉞ����A�L���̊X�ɂȂ��Ă����ł���B���������Ӗ��ŘH���}�A�[�g�Ƃ����̂́A�n����ے�����悤�ȑf�ނ��g���܂����A�F����ɐe���܂��c�[���ɂȂ��Ȃ����Ǝv���܂��B

�����̎ʐ^�͍�_�^�C�K�[�X�����`�[�t�ɂ����H���}�A�[�g

��ʂ̌��ߓ_���ς��̂����ɂőf���炵��

������ʂ͕�����₷���̂���ԁI

�V�����L���w�r���ɂ͍L�d��2�K�ɏ�����܂��B��X���炲���ɂȂ��āA�V�����L���w�͂������ł��傤���B

��X�F�����g�A���X�͓S���Ƃ�������ʂ���₷���֗��ɂ������Ƃ����v���������ɂ���A���̂��߂ɂ͈ē��T�C���ȂǃR�~���j�P�[�V�����f�U�C���c�[�������ɗL���ȃc�[�����Ǝv���Ă��܂��B���������v���ł����ƁA�S���̌��ߓ_���A�y�ؓI�ɂ������I�ɂ�����Ȃɕ�����₷���q����Ƃ����̂́A�������ɂł���ˁB�f���炵���ȂƁB��������ƈē��T�C���̏o�開���Ȃ��Ȃ�܂����A������ʂ��֗��ɂȂ�Ƃ����̂����ɂ̐��E�Ȃ̂ŁA����Ӗ��T�C�����Ȃ��̂���Ԃ�����ł���B����A���ߓ_���ς����JR�ƍL�d���q����A�o�X�^�[�~�i�����ł���̂ŁA����Ŗ{���ɃV�e�B�l�b�g���[�N�L�������������Ǝv���܂����B

�L���́u�H�ʓd�Ԃ̔����فv�ƌ����邱�Ƃ�����܂����A�L���̊X�͂ǂ��v���܂����B

��X�F�L���d�S�́A�Â��ԗ���厖�ɂ���Ƃ����̂��f���炵���ł���ˁB���J�Ɏ���������Ă���ƁA�{���ɒ����g����ȂƁB�F����̕�炵��ʋΎ�i�Ƃ��č��t���Ă���Ɗ����܂��B�Ԃ̏ꍇ�A�����Ă���l�����̐��E�ɂȂ�܂����A�n���S���ƁA�n���S�ɏ��܂łɊK�i������Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł����A�H�ʓd�Ԃ͖ڂ̑O�𑖂��Ă��āA�V���v���ŕ�����₷���̂������ł��ˁB

�V�����L���w�r���Ŋy���݂ɂ���Ă��镔���͂ǂ��ł��傤���B

��X�F������ʂŊX���ǂ�ǂ�Ȃ���Ƃ����Ƃ���ł����ˁB����ōL���w�ɗ��₷���Ȃ�܂����AJR�ɂ��e���݂������Ă��炦��B�P�Ȃ鏤�Ǝ{�݂��ł����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A��قǂ��b���܂������A��ʌ��ߓ_���ς�����̂���ԑ傫�ȃ|�C���g�ł��ˁB�q����Ƃǂ�ȕ��ɂȂ�̂��A�����y���݂ł��B