JR西日本の省エネルギー、CO2削減の取り組み

わが国の京都議定書の達成計画では、運輸部門として鉄道単体のエネルギー効率向上だけでなく、民生部門もCO2を削減することとしています。JR西日本では、地球環境保護の観点から列車運行エネルギーのみならず、列車運行以外の省エネルギーにも取り組んでいます。

JR西日本の省エネルギー、CO2削減の取り組み

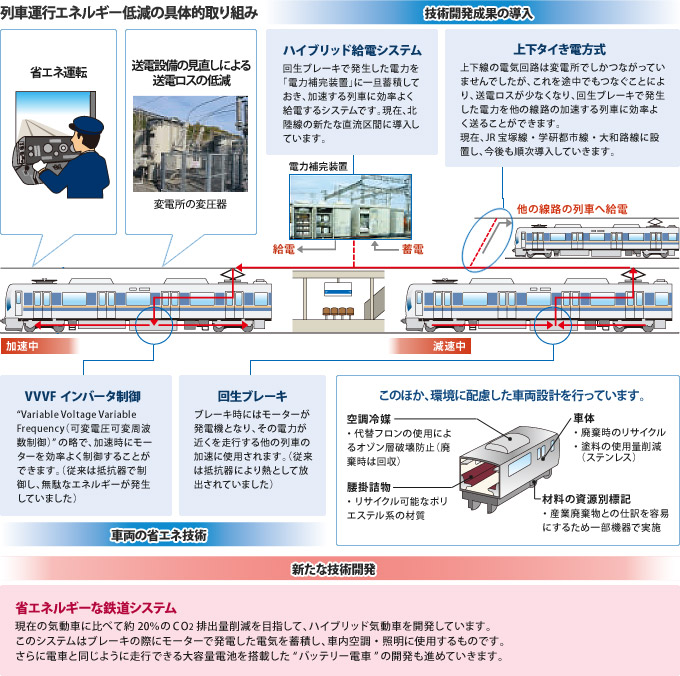

列車運行エネルギーの低減

JR西日本では消費エネルギーの約8割を列車運行エネルギーが占めており、これを低減させることが重要でCO2削減にもつながります。新しく導入する車両については、VVVFインバータ制御や回生ブレーキなど高効率型機器を導入した省エネルギー車両としたり、地上設備では、送電設備を見直し送電ロスを低減すると同時に、上下タイき電方式の展開やハイブリッド給電システムといった省エネルギー設備も積極的に導入しているほか、新たな技術開発も行っています。さらにこうしたハード対策だけでなく列車運行を見直し、回送列車の運転本数を削減したり、お客様のご利用にあわせて編成両数を増減したりするなどの取り組みも行っています。

列車運行エネルギーと省エネルギー車両の導入推移

さまざまな列車運行エネルギーの低減努力によって、平成21年度の車両キロあたりの消費エネルギー(1両を1キロメートル走行させるのに必要なエネルギー)は21.6メガジュールと、当社基準年の平成7年度に比較して13.3%削減しています。

さらに、省エネルギー車両の導入など、列車運行エネルギーの低減に向けた取り組みを進めています。

JR西日本が目標管理として用いている平成7(1995)年度の係数にて算出しています。

省エネ法に基づく新係数では、20.6メガジュールとなり、平成7(1995)年度との単純比較では、17.3%の削減となります。

考動エコ:エコ運転

和歌山列車区では、社会の課題である地球環境保護に運転士も取り組むべきと考え、「エコ運転」について研究しました。和歌山列車区が受け持つ線区には、起伏やカーブが比較的多く、運転方法によって電力使用量に差が出ると考えられることから、多くの運転士の協力のもと、運転時の消費量をチェックし、車両の仕組みも基本に立ち返りテキスト等で調べながら、検証を繰り返しました。研究から得られた効率的な運転方法はマニュアルにまとめ、区内で共有し、「エコ」の輪を広げています。

電力消費量がチェックできる

223系の運転台モニター

各自が運転操縦にこだわりを持っている中で、「エコ運転について正確に説明し、理解してもらうことに難しさを感じました。

何度も議論を重ね、情報を共有することでお互いのモチベーションアップにもつながり、また地球環境の重要性を再認識することができました。

駅、施設、オフィスなどでの省エネルギー化・CO2削減の取り組み

駅施設などで使用されるエネルギーは列車運行エネルギーに比べれば少ないものの、自動改札機やエレベーターなどで約55億メガジュール消費されています。これらのエネルギーは列車の安全・安定輸送のため、あるいはお客様の利便性向上のために必要不可欠でありますが、施設の充実や駅施設のバリアフリー化にともないエネルギー消費量は増加傾向にあります。エネルギーの低減に向け、使用中の機器について、老朽取り替えなどにあわせて現在の設備規模にあった高効率型の機器に順次替えていくとともに、新たに導入する機器についても省エネルギー化の配慮を行っています。

エスカレーターの省エネルギー運転

インバータ制御を採用したエスカレーターを導入し、人感センサーによりお客様がいない待機時間帯に微速運転を行うことで、無駄な運転を少なくし、消費エネルギーの削減を図っています。

大阪駅のエスカレーター

照明・信号機の高効率化

信号機や照明の高効率化も重要な課題と位置づけています。信号機を電球式からLED(発光ダイオード)式にすることで、乗務員の視認性が向上し、消費電力の観点からも省エネルギー化が図られます。平成21年度末までに全体の信号機の約45%をLED化し、今後も拡大を進めていきます。

事務所やホームなどの照明についても、白熱電球の蛍光灯化や省電力型蛍光灯への交換など高効率な機器への取り替えを進めています。

LED式信号機

考動エコ:ホーム上屋の散水冷却

天王寺駅構内には自然の湧水があり、一部をトイレの洗浄水などに利用していますが、大部分を有効活用できずにいました。大阪建築区では、若手社員の積極的な研究を支援する制度を利用し、市中や他駅で実施しているミスト散水からヒントを得て、ホーム屋根に水をまき、ホームの気温を下げる方法を研究しました。屋根の材質や形状を考慮し、散水方法について検証を重ね、最も高い効果を得た方法を採用し、約2℃の気温低下を実現できました。

ホーム屋根への散水

設備の保守作業中目にする、汗を拭うお客様の姿や作業中の暑さが研究のきっかけです。

まだ入社 2年目ですが、自分にしかできないことも、他の人しかできないこともあると感じており、それらを組み合せ、大きな力を生むことが大切だと考えています。