和歌山の実家に戻った熊楠。すでに両親は他界し、遺産相続問題に迫られていた。そうしたしがらみを嫌った熊楠は逃げるように実家を離れ、紀伊半島南部の那智に入る。そこには原生林が広がり、太古からの複雑な生態が織りなす森羅万象が広がっていた。熊楠はその光景を次のように記す。

「そのころは、熊野の天地は日本の本州にありながら和歌山などとは別天地で、蒙昧[もうまい]といえば蒙昧、しかしその蒙昧なるがその地の科学上きわめて尊かりし所以で、小生はそれより今に熊野に止まり、おびただしく生物学上の発見をなし申し候。」(1925年1月31日『履歴書』)

「蒙昧」は「暗い」を意味し、「未知」を指すのだろう。熊野は、古来より人知を超えた聖域とされてきた。自然物に神が宿るという自然崇拝の考えから、熊野には険阻な崖や奇岩巨岩、滝、そして常緑照葉樹の深い森林などがありのままの姿で残されていた。熊楠は3年間、この那智山で隠栖[いんせい]生活を送る。その際に定宿として利用したのが、熊野古道の面影を現在に残す大門坂の登り口にあった旅館 大阪屋だ。ここで、熊楠は生物の採集と論文執筆に明け暮れる。山気[さんき]を帯びた信仰の道には杉木立の間に陽光が射し込み、森閑とした参詣道は苔むした石畳や石段が続いている。熊楠は何度も足を運び採集を行った。

熊楠らが植物採集に向かう際の姿を再現した記念写真。1902(明治35)年10月9日に撮影されたもので、写真右が熊楠。

(田辺市「南方熊楠顕彰館」所蔵)

熊野那智大社に続く大門坂の入り口付近の石畳。この近くの大阪屋に逗留しながら、那智山に入り採集活動を行っていた。

熊野古道中辺路上にある継桜王子社(つぎざくらおうじしゃ)と野中の一方杉。神社合祀による取り壊しや伐採に憤る熊楠は、神社林や野中の一方杉の保存に奔走した。熊楠の調査採集がなければ、多くの王子社がなくなっていたといわれる。

熊楠の資料などを展示する白浜の岬に建つ「南方熊楠記念館」。屋上の展望デッキからは、田辺湾や神島、円月島や白浜の温泉街などが一望できる。

熊楠の妻、松枝が田辺の鬪 神社で採集した、きのこの新変種。英語の細かい字で詳細が記されている。

神社で採集した、きのこの新変種。英語の細かい字で詳細が記されている。

(田辺市「南方熊楠顕彰館」所蔵)

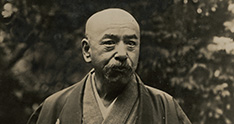

自宅の書斎で写生執筆する熊楠。日夜、生物採集に没頭し、キノコの図譜、藻類のプレパラート、粘菌標本を作成した。

(田辺市「南方熊楠顕彰館」所蔵)

田辺市の南方熊楠邸に隣接する「南方熊楠顕彰館」。旧邸に残された熊楠の膨大な蔵書や資料を保管、公開展示している。未だ解読されていない日記が多数残り、有識者や田辺の人を中心に研究を進めている。

南方熊楠記念館の展示室。熊楠没後、遺族からの寄贈により文献や標本、遺品などを公開展示している。展示品は800点に及び、テーマごとに紹介している。

昭和天皇に献上した動植物の粘菌を収めたキャラメルのボール箱。桐の箱も用意していたが、開閉しやすいキャラメル箱をあえて選んだ。サイズは一抱えもあるほど大きい。

(田辺市「南方熊楠顕彰館」所蔵)

当時の様子を再現した「南方熊楠邸」の書斎。机は製図机のように角度がついた熊楠仕様。顕微鏡で観察しやすいように手前の脚を切って、傾斜をつけていた。

那智での調査を終えた熊楠は、田辺に移る。熊野古道の中辺路[なかへち]と大辺路[おおへち]の分岐点に位置する田辺は、亡くなるまで過ごした地だ。中学時代の同級生であった喜多幅武三郎を頼りに田辺に移った熊楠は、その喜多幅の紹介で生涯の伴侶となる鬪 [とうけい]神社宮司の娘、松枝と結婚する。この年に明治政府から「神社合祀令」が発布される。一町村に一社だけを残し、小さな社[やしろ]を取り壊し、森林を伐採するというものだった。これまで連綿と保たれてきた生態系を壊すという暴挙に憤慨した熊楠は、徹底して合祀反対運動を行い、地方新聞や国会議員に向けて懸命に働きかけた。その反対運動の中で、熊楠が保全に全力を注いだのが田辺湾に浮かぶ神島[かしま]だ。

[とうけい]神社宮司の娘、松枝と結婚する。この年に明治政府から「神社合祀令」が発布される。一町村に一社だけを残し、小さな社[やしろ]を取り壊し、森林を伐採するというものだった。これまで連綿と保たれてきた生態系を壊すという暴挙に憤慨した熊楠は、徹底して合祀反対運動を行い、地方新聞や国会議員に向けて懸命に働きかけた。その反対運動の中で、熊楠が保全に全力を注いだのが田辺湾に浮かぶ神島[かしま]だ。

「昨今各国競うて研究発表する植物棲態学ecologyを、熊野で見るべき非常の好模範島」。(1911年8月7日『柳田國男宛書簡』)

書簡にそう記すように、神島は手つかずの自然の森だ。ワンジュやキシュウスゲなどの貴重な植物が多く、熊楠はここでも採集を行っていた。伐採された紀伊半島の森林全体からするとほんの一部だが、熊楠の思いは結実し、神島は「保安林」として保護された。また、中辺路の「野中の一方杉」、田辺の「伊作田稲荷[いさいだいなり]神社の森」なども熊楠によって護られた。この一連の自然保護活動は現在でいう「エコロジー」で、熊楠はそのさきがけになるだろう。後にこの神島には、原生生物の研究をしていた昭和天皇が訪れ、熊楠がお迎えしている。その際に、陛下に進呈した標本入りのキャラメル箱は容易に蓋が開くようにという、熊楠の気遣いの思いが込められている。

紀伊田辺駅にほど近い中屋敷町に熊楠の旧宅がある。敷地400坪の屋敷には書斎や蔵、そして研究対象でもあった大庭園がほぼ当時のままに残されている。熊楠はこの自宅で「天井に紫の花が咲いている」という言葉を最後にその波乱に満ちた生涯を終える。享年74歳。熊楠のそのあまりに膨大な研究量と功績は計り知れない。

熊楠没後、昭和天皇は30余年ぶりに神島を望み、「雨にけふる神島を見て 紀伊の国の生みし 南方熊楠を思ふ」と詠まれた。田辺湾の堤防から神島を眺めれば、今も収集に没頭する熊楠を思い起こさせた。