|

高野山縁起は、開山にまつわる1200年前の話を伝え残している。伽藍を建立する地を探して弘法大師が山中をさまよっていると、2匹の犬を連れた異様な風体の狩人と出会い、山の王のもとに導かれ、その王から拝領した広大な地が高野山だという。狩人は「高野ノ明神(狩場[かりば]明神)」といい、王は「丹生[にう]明神」であった。

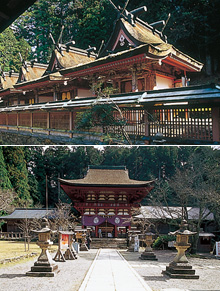

丹生明神を祀る総社が、高野山麓の和歌山県の天野に鎮座する「丹生都比売[にうつひめ]神社」だ。丹生は「朱」を意味する。この縁起は、丹生(水銀)を採掘していたと思われる天野に住む一族の支援を受けて弘法大師が高野山を開山したと読み解くことができる。四方を山に囲われた小盆地の天野は、白洲正子氏が「天の一廓に開けた夢の園」と形容した隠れ里として知られている。この天野の里に、西行にゆかりの深い女性たちが都から移り住んでいた。

紀ノ川流域の九度山から高野山へは、町石[ちょういし]道と呼ばれる参詣道(旧高野街道)を辿るが、高野山が女人禁制の頃は高野山の麓、参詣道の途中の天野まで女性の立ち入りが許された。待賢門院に仕えた中納言の局も、高野山の西行を慕ってここに居を構えた。そして西行出家後、家に残した妻は西行が高野山にいることを知り、尼となって天野の里へと移ってきた。養女に出されていた娘も成人して出家し、京から母の元へと移ってきた。母娘は天野で睦まじく暮らしこの地で生涯を終えたと伝わる。高野山と都とを頻繁に行き来していた西行だから、道中、妻子の元に立ち寄り、幾度となく家族団らんの時を過ごしたにちがいない。

雑木林のなかに、西行妻娘の墓とされる小さな石塔が、花を供されて仲良く並んで立っている。昔から里人が誰ともなく花を供え、手を合わせるのだそうだ。西行堂はその石塔の近くにあるが、後年、西行を慕って里人が建てたものを再建したものである。西行が耕作したと伝えられる「西行田」(狭間田)も今では痕跡もない。

30余年住んだ高野山を離れた西行はさらに漂泊する。伊勢に庵を結び、2度目の奥州への長旅に出た。その間に平清盛は没し、都の政情はますます混乱を極め、人心は荒廃していった。西行は変わらず我が身と向き合い、人の世の無常とあわれに悟りを見い出そうと自嘲しつつ山林流浪の行をし、歌を詠み続けた。

京都・栂尾の明恵[みょうえ]上人の伝記は、歌に託す西行の思いをこう記している。「一首読み出でては一体の仏像を造る思ひをなし、一句を思ひ続けては秘密の真言を唱うるに同じ、我此の歌によりて法を得ることにあり」と。

西行はその晩年を河内の国、現在の大阪府南河内郡河南町弘川にある龍池山弘川寺で過ごしている。修験道の先駆者、役行者が開いた寺院で、空海ゆかりの名刹である。この寺で西行は、73歳で長い漂泊の生涯を閉じた。桜をこよなく愛した西行の臨終にふさわしい、桜を詠んだ有名な歌がある。

願はくは花の下にて春死なむ

そのきさらぎの望月のころ

西行が詠歌で願ったとおり、旧暦2月16日に入寂した。墓のある弘川寺は、春には境内の桜が華麗に花開く。生涯に詠んだ歌は2000首を超え、現在もなお多くの日本人の美意識の琴線をふるわせている。

|

|

|

|

|

|

| 丹生都比売神社。社伝では創建は1700年前で、第一殿には天照大神の妹の稚日女命(わかひるめのみこと)、二殿には高野御子大神(たかのみこのおおかみ)、三殿に気比明神、第四殿には厳島明神が祀られている。各地にある丹生神社の総社。 |

|

|

|

| 供養塔の傍の小高い丘に建つ西行堂。高野山に庵を結ぶ西行は天野の里にたびたび下りて来たと思われる。堂は西行の徳を慕った里人が建てたもの。 |

|

|

|

| 葛城山の麓にある弘川寺。西行は1190(建久元)年、この地で入寂する。本堂横の石段を上った所に西行の墓所があり、境内奥の西行桜山には約1500本の桜の樹が植樹されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

町石道。町石は九度山から高野山まで一町ごとに建てられている。 |

|

道の傍らに仲良く並ぶ石塔は西行の妻と娘の供養塔。二人は西行亡き後も天野で読経三昧の生活を送ったという。 |

|

西行堂から天野の里を眺める。四方を山に守られた標高450mほどの盆地にあり、隠れ里の形容にふさわしい鄙の風景を残す。 |

|