|

西行の足跡は高野山にもある。28歳の年、半僧半俗の平安の歌人、能因の詠んだ歌枕を訪ねて陸奥に赴き、その足で一族の祖である奥州平泉に藤原氏を訪れた。その長旅から帰って西行は高野山に草庵を結んで移り住み、以来、30余年の長きに及んで高野山で過ごしている。

いうまでもなく、高野山は弘法大師、空海が開いた真言密教の聖地だ。標高800mほどの山上に築かれた仏教都市である。そびえ立つ朱色の大門をくぐり、東の奥の院までのおよそ4kmの道の周りに、100を超える寺院が建ち並んでいる。大門からほど近くにある「壇上伽藍」は高野山の中心で、根本大塔の朱色の多宝塔がそびえ、金堂、御影堂、大会堂、不動堂、愛染堂などの諸堂が点在する境内は厳かな空気が張りつめ、自ずと背筋が伸びる。

寺伝では、西行が修行を行ったという「三昧堂[さんまいどう]」が境内の一隅にある。その御堂の前には西行が植えたと伝わる、何代目かの西行桜が春には花を咲かせる。三昧とは心を一点に集中させて修行することだが、この三昧堂については異論も多い。随筆家の白洲正子氏は、西行が高野山に入ったのは、自己と向き合うためで、高野山の中心であるような「晴れがましい場所を庵室に選んだとは信じられない」といい、むしろ壇上伽藍から離れた「桜池院[ようちいん]」あたりが西行の美意識にふさわしいだろうという。

官位も名声も、そして世も捨てた西行である。人生の無常を内に秘め、すべてを虚妄と断じてひたすら自己と向き合い、ものの哀れを知る心を探ろうとした。評論家の小林秀雄氏は、西行の出家は厭世とか遁世でなく「自ら進んで世俗に対する嘲笑と内に湧き上がる希望の飾り気のない表現」だと指摘する。歌もまた、技巧に走らず、形式に縛られない。放胆で自在で、言葉はむき出しの素直さだ。だが的確に本質をとらえている。出家しても特定の宗派に属さず、法師を身分としたこともやはり西行の美意識ともいえる。

西行はひたすら仏法のみに身を投じたわけではなく、清廉の人であったわけでもない。頑健な体格と優れた武勇を備え、荒ぶる魂を自制できず多感な煩悩に苦しんだ。

いつの間に長き眠りの夢さめて

驚くことのあらんとすらむ

いつになれば長い迷いから覚めて、万事に不動の心を持つことができるのだろうと思い悩み、迷いや心の弱さを高野山の修行を通して悟りに至ろうとした。

しかし、高野山に腰を据えてはいたが、折々に京へ歌会などに出かけ、西国や四国にも旅をしている。そうした風雅を解す数寄人としての一面が世俗的な西行という人間の魅力といえる。

そんな西行が高野山で友としたのが「月」である。

深き山に心の月し澄みぬれば

鏡に四方のさとりをぞ見る

世の中の憂きを知らで澄む月の

影は我が身の心地こそすれ

群青色の夜空に映える月を仰ぎ、山上の庵で過ごす西行の寂寞たる思いが伝わってくる。西行には月は我が身の心の内を映し出す鏡であったのだろう。

|

|

|

|

|

|

| 壇上伽藍内にある三昧堂。西行堂とも呼ばれ、御堂の前には西行手植えと伝わる桜の樹がある。 |

|

|

|

| 壇上伽藍から道を隔て、閑静な杉林に囲まれて佇む桜池院。後嵯峨院が庭前の池のほとりの桜を見て「桜咲く木の間もれくる月影に心も澄める庭の池水」と歌を詠んだ。 |

|

|

|

| 創建は819(弘仁10)年で、壇上伽藍の中で空海が最も早く建てた金堂。創建当時は講堂と呼ばれていた。一山の総本堂。 |

|

|

|

| 壇上伽藍の西に鎮座する御社(みやしろ)。弘法大師が高野山を開創する際に、地主神である丹生明神と出会い、神域である高野山に道場を開くことを許される。それに感謝し、高野山の守護神として伽藍内に丹生明神、高野明神を祀る社を建立した。現在の建物は1522(大永2)年の再建。 |

|

|

|

|

|

|

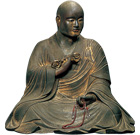

「弘法大師座像」。高野山は空海が真言密教の根本道場として開創したことから始まる。座像は首を少しひねり前を見据え、その姿は賢明さと慈愛に満ちている。(金剛峯寺蔵/高野山霊宝館) |

|

標高約800mの地にある伽藍は、山上の浄土世界を思わせる。 |

|