|

いまに受け継がれる金沢が誇る文化はさまざまあるが、とりわけ美術工芸がその代表だ。それは多彩でどれもが高度に洗練されている。人間国宝を多く輩出しているのも「工芸王国」の一面だ。これも加賀藩の文化政策によるところが大きい。幕府の警戒心を解くためという説もあるが、金沢が大消費都市であったこともあるだろう。3代藩主利常は京都から優れた工芸家を招いて美術工芸を奨励し、職人を育成した。

金沢城内には早くから御細工所[おさくいしょ]という工房があり、手先の器用な家中の武士が武器や具足の管理、修理を行っていた。やがて藩主のさまざまな道具類も細工するようになる。具足のほかに絵細工、漆工、象眼、鍛冶、各種金具など。5代藩主綱紀はこの御細工所を拡充、整備し、職種を20種類ほどに区分して技術を研鑽させ、向上に応じ技術者を優遇した。その数は100人を超え、奉行を設けて政策的に振興した。綱紀は町方の職人も登用し、御細工所で磨かれた高度な技術が、もともと領内で育まれていた工芸生産を伸ばすことにもつながった。

綱紀は工芸の技術や技法を比較検討するために、全国から多種多様の工芸品を取り寄せて収集し、それを「百工比照[ひゃっこうひしょう]」と称して研究したという。

また、綱紀は財を惜しまず、ありとあらゆる書籍、資料を集めた。長崎に入港したオランダ船の積み荷をまるごと買い取って海外の書物を手に入れたという逸話もある。新井白石が「加賀は天下の書府なり」と形容したのは有名な話だ。書府とは今でいう図書館のことだ。このような綱紀の好奇心、向学心が加賀藩の工芸文化、あるいは教育に大きな進歩をもたらしたのである。

加賀藩御細工所の伝統をいまに引き継ぐ「金沢卯辰山工芸工房」は、新しい時代の工芸家を育てる総合機関として、市制100周年を記念して設立された。ここでは、制作から流通までを学ぶ。研修生は国内にとどまらず海外からも集まってくる。これまでに175人が巣立ち、半数以上が金沢に残って創作活動に励んでいるという。伝統を継ぎながら新しい金沢の工芸文化を内外に発信する拠点の一つである。

金沢を代表する大樋焼[おおひやき]、加賀象嵌[そうがん]も京都から匠を招いて、金沢独自の工芸として発展し根付いた芸術だ。加賀友禅もしかり。京友禅、江戸友禅とは異なるやさしい風合いの加賀友禅は、加賀地方にもともとあったお国染めが素地になっている。それを京都から移り住んだ友禅斎が今日の加賀友禅に発展させた。写生的な絵画調の柄で、多彩で濃い色調とぼかしの技法を用いて、加賀友禅ならではの優美な趣と味わいをもっている。

金沢では「空から謡[うたい]が降ってくる」という表現がある。利家以来、歴代藩主の能好きの影響で、金沢では職種や年齢に関わらず普通に謡を口ずさみ、能楽を観賞する。能楽は風土に浸透した金沢の伝承文化だ。「加賀宝生[かがほうしょう]」という無形の文化が今日も世代から世代へと受け継がれている。風土に培われた気質と伝統文化が残る金沢。文化を守り育て、それを大切に継ぐ人がいる。次代へと伝える人がいるからこそ、金沢はいまも伝統文化の輝きを失わないでいる。 |

|

|

|

|

|

| 「濃茶地蜀江文袷狩衣」〈江戸時代〉。前田家の旧蔵品で蜀江文様は八角形と四角形をつなぎ合わせた幾何学文様。将軍家斉からの拝領品で、宝生弥五郎が「翁」に最適な装束と進言。翁のみに使われる特別な装束。(金沢能楽美術館蔵) |

|

|

金胎蒔絵水指「湖畔」〈平成2年〉。重要無形文化財「蒔絵」保持者であった寺井直次(1912〜1998年)の作。本体にジュラルミンを用いる金胎漆器で、文様に卵殻を用いた。(金沢卯辰山工芸工房蔵) |

|

|

|

|

| 長町友禅館の寺西家には藩政期の家紋や加賀友禅の図柄が残っている。寺西家の祖先は信長の家臣で江州石部城の城主。加賀藩では御馬廻を務め、1828(文政11)年に紺屋を開業。加賀友禅を伝承する老舗。 |

|

|

|

| 京友禅の図案的な絵柄に対して、加賀友禅は絵画的で花鳥風月などが多く描かれる。赤(えんじ)、黄、緑、青(藍)の「加賀五彩」と呼ばれる基調色に、見た目にもやさしい風合いのぼかしが特長。(寺西一紘作/長町友禅館蔵) |

|

|

|

|

|

|

|

|

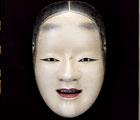

能面「節木増[ふしきぞう]」〈江戸時代中期〉。宝生流を代表する面の一つ。若い女面の一種で鼻陵の付根に節によるしみがある。宝生宗家蔵の本面に従い、この写し面は忠実にしみやはけ目も写している。小面よりも理性的で上品な美しさを表わしている。(金沢能楽美術館蔵) |

|

「色絵ざくろ文鉢」〈江戸時代後期〉卯辰山の民山窯(1822〜1844年)。卯辰山にあった民山窯で焼かれたもの。当時の新案である赤描手と呼ばれる赤絵九谷を起こした窯で、その功績は大きい。(金沢卯辰山工芸工房蔵) |

|

おしどりを描いた加賀友禅の「花嫁のれん」。伝統的な風習として、加賀地方では嫁入り道具におめでたい図柄をあしらった花嫁のれんを持たせる。親が娘に「のれんのように従順あれ」と心構えを説くのと、嫁ぎ先の仏間に掛けてご先祖様に嫁入りを報告する意味があるという。(寺西一紘作/長町友禅館蔵) |

|