|

|

|

大聖寺藩といえば九谷焼である。大聖寺川上流の九谷村が発祥の地だ。江戸時代の初期、鉱山を開発中に良質な陶土が発見された。藩の殖産を考えた藩主利治は錬金役の後藤才次郎を九州の有田に派遣し、製陶技術の習得にあたらせる。そうして、九谷の地に窯を築き、色絵磁器を焼いたのが九谷焼のはじまりである。

この時代に焼かれたものを「古九谷[こくたに]」という。それは大胆、重厚、かつ奔放さを兼ね備え、紫、緑、黄を主に補色に紺青、赤を使い、絵の具を分厚く盛り上げているのが技法の特徴だという。とりわけ赤を用いない「青手古九谷」と呼ばれるものは見る者に強烈な印象を与える。ところが、古九谷はわずか数十年で歴史上から忽然と消えてしまう。藩の財政難という説もあるが、原因は謎である。

しかし約100年の空白の後に再び復活する。金沢の春日山窯で再興されたのを機に、大聖寺でも豪商の吉田屋伝右衛門が莫大な私財を投じて発祥の窯跡地で九谷焼を再興する(後に山代に移った)。「古九谷」と区別して、これを「再興九谷」もしくは「吉田屋窯」と呼んでいる。吉田屋窯の特徴は、赤を使わず紫、緑、黄の塗り埋め手にある。そうして伝統は受け継がれ、今日も九谷焼は産業の担い手になっている。

大聖寺には九谷焼専門の美術館があり、貴重な古九谷や吉田屋窯のほか、明治から今日に至る名陶工の九谷焼の数々が展示されている。それらは大聖寺藩が育んだ文化でもある。 |

|

| 「青手土坡ニ牡丹図大平鉢[あおてどはにぼたんずおおひらばち] 古九谷」

〈17世紀/江戸時代〉 (石川県九谷焼美術館蔵) |

|

|

| 石川県九谷焼美術館では、古九谷を中心とし、吉田屋窯や現代に至るまでの色彩豊かな九谷焼を展示している。

|

|

|

|

|

|

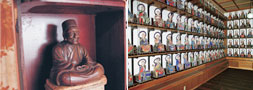

九谷焼の美術館から少し行くと、「山の下[やまのした]寺院群」と呼ばれる界隈に出る。宗派の異なる七つの寺がずらっと通りに並んでいる。曹洞宗の実性院[じっしょういん]は、大聖寺藩前田家の菩提寺。全昌寺は、芭蕉が弟子の曽良と「奥の細道」の帰路に逗留したことで知られ、「庭掃いて 出でばや寺に 散る柳」と一句を残している。杉風[さんぷう]作の芭蕉の木造座像もある。杉風とは芭蕉の有力な支援者。本堂の517体の五百羅漢像も有名だ。

本光寺には、深田久弥[きゅうや]が永眠している。『日本百名山』の著者、深田が生まれたのは大聖寺中町。小林秀雄と親交の深かった文学者にして登山家の深田は、日本の山岳界の先駆者である。旧大聖寺川畔の「深田久弥 山の文化館」は深田の人と業績、そして「山の文化が分かるミュージアム」である。建物は明治時代に絹工場として建てられたもので、門や事務棟は国の登録有形文化財、産業遺産でもある。

そこから旧大聖寺川の堤を行くと、川にせり出して建てられた館がある。「長流亭[ちょうりゅうてい]」(国の重要文化財)は、3代藩主利直の休息所で「川端御亭[かわばたおちん]」ともいう。藩主たちはここで茶を嗜み、肘掛け窓から魚釣りを楽しんだという。大聖寺の町は慎ましく、賑やかでも華やかでもない。だからこそ、節度と落ち着きのある町の空気を訪れる者に感じさせるのかもしれない。

|

| 加賀曹洞宗の名刹、実性院は「萩の寺」とも呼ばれ、秋には一面に咲く白萩が美しい。前田利治をはじめ大聖寺藩歴代藩主の墓がある。 |

|

|

|

| 旧大聖寺川のほとりに佇む長流亭は3代藩主前田利直が建てたもで、以降、歴代藩主の休息所だった。 |

|

|

|

|

|

全昌寺は、松尾芭蕉が奥の細道の道中に立ち寄ったとされる寺院。境内には芭蕉と曽良の句碑がある。極彩色の仏像が計517体並ぶ五百羅漢は圧巻。 |

|

|

|

| 「山の文化館」でボランティアガイドを務める真栄隆昭さん。「山を愛し、深田さんの心を敬愛してます。ここは山や森、自然に心を寄せる人たちの交流の場所です。山を通じて自然を愛おしむ文化が育ってくれることを願っています」。 |

|

|

|