|

|

|

金沢の町を地図で見ると、平野部に細長く突き出た、卯辰山[うたつやま]丘陵、小立野[こだつの]台地、寺町台地の3つの台地と、浅野川と犀川の2つの川を中心に成り立っているのがよく分かる。中央の小立野台地の先端に金沢城があり、2つの川が天然の外堀として城を囲み、3つの台地に寺院群を配して、町は同心円状に広がっている。

町づくりは極めて戦略的で、台地と川(用水)と寺院、これが金沢城の城下を構成する基本である。川と河岸段丘である台地はそれ自体が要害であり、坂が多く渡河を強いられるため敵側は攻め倦む。3つの台地に配置された寺院群も戦略的な意図が隠れている。土塀で囲われた寺院は戦では極めて強固な陣地となる。利常の時代に、江戸幕府に気遣いながらも寺院群は一気につくられた。寺町には100を超える寺院を集中させ、しかも一向一揆の中心だった真宗寺院は謀反に備えて城下の膝元に分散して置いた。このようなところにも町づくりへの細心の配慮がうかがえる。

町の縦横に張り巡らされた用水網も金沢を特徴づけている。市内には現在54もの用水が流れ、総延長は約150kmにも及ぶ。それぞれが人びとの暮らしと深く結びついている。日本の三大用水の一つにあげられる辰巳用水は全長11kmあり、4kmの地下トンネルを通じて金沢城内に水を運んだ。寛永年間の大火で城も町の多くも焼失したことから、主に防火用水として犀川上流から水を引いたことに始まる辰巳用水は、370年を経た現在も現役である。用水の多くは灌漑用だが、友禅染などの伝統産業や、生活用水としても欠かせない。また、今日では坂道と同様に金沢の景観をさらに魅力的にしている。

町割りは計画的につくられた武家屋敷と、自然発生的な町並みとが混在している。城の膝元には年寄衆八家[はっか]と呼ばれた家老の屋敷町。現本多町は筆頭家老本多家の屋敷地で、家中の280戸の屋敷があった。横山町、旧備中町も家老の屋敷地で、上級武士はほかに60家を数えた。長町は3万3千石の家老長屋の上屋敷、下屋敷があった武家地で、大野庄用水に沿って長い土塀が連なる光景は藩政時代の佇まいを今に伝える。足軽の居宅は主に犀川の両岸に集中しているか、城下の端に分散して配置した。

武家屋敷が城を囲み、町家は主に街道筋に居を構えた。北国街道に面した尾張町はその代表的な例で、利家の出身地である尾張から商人を呼び寄せて築城時に設けられた最初の町家地区である。藩政時代にはこの尾張町が経済の中心となり、いまでも古い看板を掲げた老舗店が並ぶ。そして茶屋街は浅野川近くのひがし茶屋街、主計[かずえまち]町、犀川畔のにし茶屋街。これらの佇まいも藩政時代のままの建屋と雰囲気を残している。

『森田家 延宝金沢図』には、城下町の初期のようすが克明に描かれている。それを見ると、城を二重に囲った惣構[そうがまえ](堀)の内側には上級武士や家来衆の屋敷が配置され、「町家」と朱で記されているのは商人や職人町で、城下の随所に商店街があったことを示している。当時の活気あふれる町の賑わいが想像できるのだが、驚くことに町の姿や道路網は、330年後の現在とあまり変わっていない。

|

|

|

|

|

|

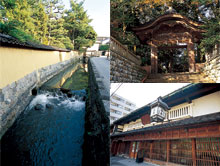

写真左、長町武家屋敷を流れる大野庄用水。金沢ではもっとも古い用水。

写真右上、尾山神社の東神門。この神門は金沢城二ノ丸御殿の入り口にあった唐門を移築した。

写真右下、尾張町の古い商家・福久屋石黒傅六商店。利家は城下町を整備するにあたり出身地の尾張国から商人を呼び寄せた。 |

|

|

|

| 兼六園の池水景観も辰巳用水で運ばれた。池を潤した水はさらに逆サイフォンの原理で二ノ丸へと導かれる。 |

|

|

|

| 天然の外堀であった犀川と寺町台地。台地には、長い土塀で囲われた寺院が密集している。 |

|

|

|

|

|

| 『森田家 延宝金沢図』。6m四方もある大きな絵図。延宝年間(1673〜1680年)に製作されたもので、現在の地図と比べても誤差が少なく非常に精度が高いという。(石川県立図書館蔵) |

|

|

|

|

|

|

|

卯辰山の西麓、浅野川近くに「ひがし茶屋街」が1820(文政3)年に設けられた。金沢でもっとも格式の高い茶屋街。「卯辰茶屋町」とも「浅野川茶屋町」とも呼ばれた。近世後期の茶屋のようすを残す建物が数多く残る。 |

|

浅野川と卯辰山。 |

|

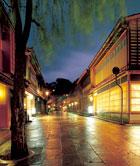

浅野河畔の茶屋街、主計町[かずえまち]の夜景。 |

|

卯辰山寺院群の一角。細く曲がりくねった坂道に、50あまりの寺院が点在している。 |

|

尾山神社は金沢のシンボル。金沢は古くは「尾山」「御山」ともいわれ、尾山神社には加賀藩藩祖の前田利家と正室まつが祀られている。灯台の役目を果したこともある神門は和漢洋3様式をあわせ持つ珍しい建築で、設計したのは金沢の大工、津田吉之助。 |

|

|