城下町の佇まいを色濃く残す兵庫県丹波篠山市。町割は藩政期のままで篠山城跡を中心に武家屋敷群や、古い商家群が旧街道筋に軒を連ね江戸時代の姿を今に留めている。その街道沿いに白壁土蔵造りの「丹波古陶館」があり、ここには古丹波と呼ばれる古い丹波焼の数々の名品が展示してある。

食糧や飲料水を貯蔵するのに用いられたであろう甕[かめ]や壺など、どれも飾り気がなく素朴で姿形はいびつだが、存在感があり堂々として大らかだ。窯の中で薪木の灰が溶けてビードロ状の自然釉[しぜんゆう]となって肩から流れ落ちる。土の風合いと滴る釉[うわぐすり]が溶け合って美しい。無名の陶工がことさら手を加えることもなく、何にもおもねず、無心に土と炎と向き合った古丹波は人を魅了する。

125年前に築かれた現存する丹波焼最古の割竹式登窯。窯の全長47m、焼成室は9室。山の斜面を這う蛇に似たところから「蛇窯(じゃがま)」とも呼ばれる。兵庫県指定の有形民俗文化財。この登窯は立杭地区のシンボルだ。

丹波篠山市内にある白壁土蔵造りの「丹波古陶館」。平安末期から江戸末期までの丹波焼、いわゆる“古丹波”の名品コレクションが常設展示されている。

鎌倉時代の古丹波の壺。高さ46.8cm、口径14.8cm、胴径36.0cm、底径16.5cm。いびつな形だが溶けた自然釉が土面を覆い、独特の味わいを生み出している。力強く、堂々としている。

まさに土と炎の芸術だ。民藝運動を提唱した柳宗悦[やなぎむねよし]は丹波焼を「最も日本らしき品、渋さの極みを語る品」と讃えた。起源は12世紀後半、平安時代末期に遡る。2017(平成29)年には常滑、瀬戸、信楽、備前、越前と並ぶ「日本六古窯」の一つとして日本遺産に認定された。六古窯とは、その草創の中世から窯[かま]の火が消えることなく伝統と手仕事を現代まで受け継いでいる焼物の産地のことである。

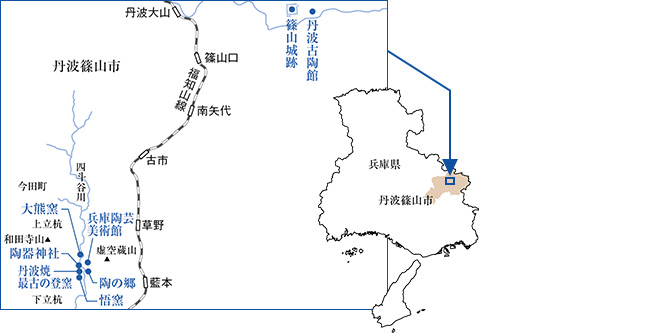

丹波焼の中心地は、篠山市街の西南約20kmほどの今田町立杭地区で、丹波焼は立杭焼とも呼ばれている。東側を虚空蔵山[こくぞうさん]、西側を和田寺山[わでんじやま]に挟まれ、その間を四斗谷川[しとだにがわ]が南北に流れている。約2kmほどの谷筋は明るく、南側が下[しも]立杭、その北側は上[かみ]立杭と区分され、その風景はのどかである。川の端には小さな田畑が作られ、山の麓に家々が肩を寄せ合っている。その多くが代々続く窯元だ。

立杭のほぼ真ん中辺りに鎮座している「陶器神社」。丹波焼の陶祖が祀られ、立杭の陶工らの尊崇を集めている。

立杭にある「兵庫陶芸美術館」。丹波焼の展示室には、中世から近世、近代の丹波焼の名品の数々が展示されている。左側手前の古丹波の壺は「猩々(しょうじょう)」の銘を持つ逸品。

加飾された趣はまさに渋い。写真は灰釉手桶形水指「久左」銘

江戸時代前期〔17世紀〕(兵庫陶芸美術館所蔵)

この古窯の郷の景観は、昔も今もそう変わりないに違いない。豊かな自然に包まれた癒しの風景がここにある。先人の陶工たちもこの同じ風景の中で日々黙々と土を練り、成形し窯で焚いた。中世には山の斜面を掘った半地下の窖窯[あながま]、近世には登窯がもたらされ、その後、窯の構造が改良されると短い焼成時間で一度に多くを焼くことが可能になったといわれ、丹波焼を大いに躍進させる。

登窯とともにロクロが導入され、施釉などの技術の進化に伴い、丹波焼は古丹波に見られる甕や壺、すり鉢や徳利のほか、茶器や花器などもつくる多様さを持った。しかし、丹波焼の伝統はあくまで暮らしの生活雑器が基本だ。江戸時代には京や大坂の大消費地に近いという立地の良さも繁栄を支え、大坂商人などの大資本や、篠山藩の経営によって丹波焼は全国へと広がっていった。

加古川の上流にあたり、舟運で高砂港、兵庫津を経て遠くは江戸にも運ばれたほか、全国に流通したという。そんな丹波の繁栄も時代が移ってやがて低迷する。柳宗悦が立杭を訪れたのは昭和の初期で、素朴な佇まいの中に伝統的な手仕事や窯場が残る様を見て高く評価し、あらためて世に見出した。後にバーナード・リーチや河井 次郎も訪れて民藝の美を教示した。立杭にはそれを受け継ぐ窯元もある。

次郎も訪れて民藝の美を教示した。立杭にはそれを受け継ぐ窯元もある。

「陶の郷」に併設されている「窯元横丁」。名前のとおり、立杭地区の窯元が一堂に集まり、いろいろな丹波焼を楽しめて観光客に人気。

「陶の郷」には古丹波や現代作家の作品も展示してある。写真は江戸時代の白丹波「卵色ローソク徳利」。

四斗谷川を挟んだ虚空蔵山の麓には「陶[すえ]の郷[さと]」があり、ここには現代の立杭の作家たちの展示ブースがあり、即売もしている。その同じ山懐に、新緑に埋もれるように「兵庫陶芸美術館」がある。古丹波の名品をはじめ各時代の丹波焼が展示されている。各時代の作品を通して、丹波焼の変遷の歴史が見渡せるのだが、その特徴は「丹波七化け」だという。学芸員の話によるとこうだ。

「丹波七化けとは、時代時代の暮らしの変化に合わせて変幻で自在に応えるという意味があります。伝統に凝り固まらず進取性を意識して時代と向き合い、新しいものを作り出していくスピリッツ、これが丹波焼の伝統であり特徴です」。