![]()

千利休が残した『利休百首』にこういう一首がある。「釜ひとつあれば茶の湯はなるものを、数の道具を持つは愚かな」。釜は、茶会において最初から最後まで茶室にとどまる唯一の点前道具だ。利休が詠むように、茶会では亭主の代役を務める存在である。

大西家は「千家十職」の釜師として千家好みの釜を鋳造し続けている。「千家十職」は、三千家(表千家、裏千家、武者小路千家)に茶道具を納める家で、現在の当主、大西清右衛門氏は数えて16代目。その工房は、京都の真ん中、御池通と釜座[かまんざ]通の交差点を南に下り、三条通りを突きあたった釜座町[かまんざちょう]にある。 平安時代から鋳物師の集まる座がおかれていたことが伝わり、釜座には釜師が多く軒を連ねていたことが町名の由来である。

「江戸時代の初めには約90人の座人がいたようです。京都では釜座以外で鋳物を鋳造することは許されず、いろいろな特権を与えられた独自の組織で、規模は全国で例のないものでした。先祖たちはここで、茶人の注文を受けて独創的な茶の湯釜をつくっていった。有名なのは、利休の釜師であった辻与次郎。大西家では2代目の浄清[じょうせい]が当代随一の名人と言われました。私の目標もこの浄清の釜です」と大西氏は話す。

浄清は、利休後の古田織部や小堀遠州の釜師を務め大西家の作風を確立した。そして6代目浄元の時代から本格的に千家出入りの釜師となった。以後、千家に伝わる伝統的な形式の釜や、一方で装飾性の高い釜も手がける。釜師、大西氏に茶の湯釜の精神を問うと、「朽ちゆくものの美」と、一言で答えた。「湯を沸かす機能以上に釜師は、茶人が求める数寄にどう応えるかが重要です」。

千家十職の釜師、大西家の16代大西清右衛門氏。幻の技法とされた「挽き中子技法」の再現に成功。また、歴代中の名手・二代浄清作「夜学釜」を復元するなど、過去の技法や名品を手本とし、次々に新たな創造に挑戦している。京都市芸術新人賞受賞、京都府文化賞奨励賞受賞。著書に『茶の湯の釜』がある。

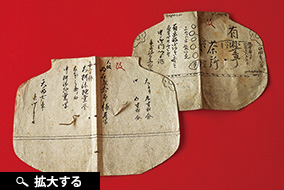

大西家には数々の古釜や古文書、木型や鐶付(かんつき)の原型など1,000点以上もの資料が伝わり、各時代の作風や歴代の釜師の美意識を垣間見ることできる。(大西清右衛門美術館蔵)

千利休の釜師として名声をはせた辻与次郎作の銘品「阿弥陀堂釜」。釜肌について、利休が与次郎に「地をくわつくわつとあらし候へ」(釜の肌を荒々しくしてくれ)と命じたと伝えられる。写真上は、大西家に伝わる「阿弥陀堂釜」を製作する際の紙形。(大西清右衛門美術館蔵)

「鉄でできた釜はやがて錆び、いずれは朽ちます。そこに茶人は美を見いだしてきました。その繊細で曖昧な美を、釜師の精緻な技によって表現する。荒れた地肌や、敢えてほどこす破面。その釜を求める亭主の思いである、形や季節までも具現化する。茶会では亭主の代役として、目立たず、しかし威厳をもってそこに存在する。そういうところに釜の面白みと、見どころがあるのです」と大西氏。

釜座町には往時の釜座のにぎわいはないが、大西家と三千家との結びつきは変わることがない。元旦と八朔[はっさく](8月1日)には三千家に儀式として挨拶に伺い、毎月一日には表千家に出仕し、新しい釜の好みを伺うのだそうだ。粛々として繰り返される営みによって、利休の「わび茶」の精神は形として次の代に継がれている。そういう継承が、外からは容易に伺えない京都ならではの伝統の凄さなのだ。それは今日も京都で受け継がれている、天心が訴えた「日本の美」の心でもある。

当代大西清右衛門作の「源氏香透八角釜(げんじこうずかしはっかくがま)」(個人蔵)。釜の形状、口、地紋など、釜の造形は多くの種類があるが、釜師として大切なのは「亭主の好み」に応じて、「それ以上に美しく味わい深い釜をつくることです」と話す。