|

神戸の山手を歩いている。周辺は「異人館街」と呼ばれ、明治以来さまざまな外国人が住居を構えた。それらの洋館はエキゾチックな空気を醸し、なかでも尖った三角屋根に風見鶏をいただいた洋館は、神戸のシンボル的な存在となっていいる。

館の2階の窓から神戸港が見える。東隣の鳥居は北野天満神社だ。平安時代の末期、福原遷都の折、平清盛が鬼門を守護するのに京都の北野天満宮から分祀して創建したと伝えられ、北野町の名の由来にもなっている。この和と洋が違和感なく共生する光景は、神戸という都市の原像のようにも見える。

今日の神戸は、日本の近代化とともに誕生した。時は幕末、日米和親条約に続いて幕府は1858(安政5)年に日米修好通商条約を締結する。その条約の3条に、神奈川、長崎、新潟、兵庫の開港が取り決められ、開港場には居留地を設け、外国人が居住し自由に貿易を行うことができることと定められた。条約は治外法権、関税自主権の放棄などを押し付けた不平等な条約で、朝廷はこれに勅許を与えず、国論は開国か攘夷かで二分した。

この条約上の開港場は兵庫を指し、公文書に神戸の地名はどこにも登場しない。和田岬を隔てた西の兵庫津は古代から「大輪田泊[おおわだのとまり]」の名で知られる要港で、平安時代末期には平家一門が対宋貿易を、室町時代には足利義満が対明貿易をさかんに行った港である。秀吉は全国統一のための軍港の拠点とし、江戸時代には西廻り航路の北前船などの発着場として活況を呈し、多くの海商を生んだ。人口は約2万人、西国街道の要所でもあった街は海路・陸路の交易を通じてたいそうな繁栄ぶりだった。

兵庫の活気に比べ、神戸は砂浜が続くだけの一寒村に過ぎなかった。『神戸開港30年史』(明治31年刊)には「砂灘一帯波浪の洗うに任せ…神のまにまになる風情を示し、汐風寒く、萩の枯葉を動かすのみ」と記されている。とはいえ、兵庫津に居留地を設けるには土地は手狭に過ぎ、人口も多く、新たに外国人が住むには治安上の問題もあった。そこで、湊川の東側、神戸浦の走人[はしうど]と二茶屋[ふたつちゃや]、神戸村の3カ所が候補地として検討された。

神戸村は、清少納言が「森は生田」と讃えた生田神社の封子(神社に属し労務を行う家)である神戸[かむべ]が住む小さな集落であった。寒村ではあったが、西国街道が通り、小さいながら船入り場もあり、なにより人家と離れて居留地を造成するに足る敷地があった。江戸時代末期には半年間の運営ではあったが、勝海舟が海軍操練所を設置した場所でもあった。そうしたことなどから、居留地を神戸村に設けることが決まった。

条約では当初、開港は1863(文久3)年の取り決めだった。しかし、朝廷の勅許がなかなか得られず、1868(慶応3)年1月1日に開港となった。勅許を得たのは開港の半年前で、開港場も居留地の工事も未完成のままの状態で開港したという。当日は日章旗を掲げた外国艦船が祝砲を打ち、港は祝賀ムードに包まれた。その3日後に「王政復古」により、事実上幕府は消滅し、以後、明治新政府のもと日本は近代化へと突き進む。同時にそれは、神戸港を核とした国際都市神戸への幕開けでもあった。

|

|

|

|

|

|

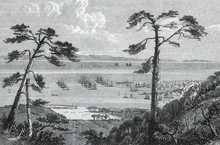

| 開港当日の神戸港のようすを伝えた「イラストレイテッド・ロンドン・ニューズ」の銅版画。沖合に外国船が多数停泊している。これらの外国船は祝砲21発を撃って開港を祝った。(神戸市立博物館蔵) |

|

|

|

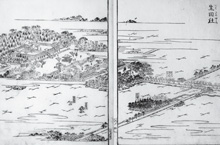

| 『摂津名所図会』生田社。生田神社の境内を中心に生田の森が描かれている。左下に描かれているのが神戸村の家並みで、現在の元町・栄町あたり。そこから延びる道が西国街道。(大阪市立中央図書館蔵) |

|

|

|

| 諏訪山のビーナスブリッジから眺めた現在の神戸市街地と神戸の夜景。 |

|

|

|

|

|

|

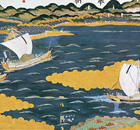

『摂州兵庫図絵馬』(複製)。1831(天保2)年、加賀の豪商木谷氏が地元の粟崎八幡神社(金沢市)に奉納したもので、海上をゆく北前船の向こうに兵庫津と人家が密集する街のようすを描いている。(原資料:粟崎八幡神社〈金沢市有形文化財指定〉/神戸市立博物館蔵) |

|

京都から分祀された北野天神社の建立が1180(治承4)年といわれ、旧トーマス邸(風見鶏の館)が建てられたのが1909(明治42)年。以来、和と洋が溶け合うこの風景は、国際都市神戸を象徴する一つとなっている。 |

|

居留地の一角にある海軍操練所跡の碑。開港より先に、勝海舟は海軍力の充実のために神戸村小野浜に海軍操練所を開設。陸奥宗光らが学んだが半年で閉鎖された。 |

|