|

錦帯橋は木造アーチ橋としては世界最長(現代工法を除く)で、木組構造は錦帯橋だけの形式である。力学を分かりやすく弓にたとえると、弧の両端を固定して上から押さえつけると全体が締まって強固になる。つまり、「外側に跳ねようとする力と、橋体の自重とがやじろべえのようなバランスで支え合っているのです」と海老崎さんは言う。しかもアーチ形状は、真っ直ぐの部材をずらしてつなぎ重ねてつくりだしている。

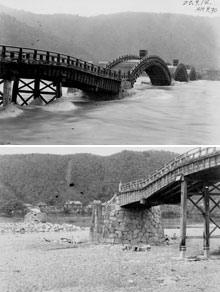

「巧みというほかありません。木を知り尽くしているからこそできる技です」。海老崎さんの祖父も父も、1951(昭和26)年の錦帯橋再建に関わり、当時7歳だった海老崎少年は工事を身近に見ていた。その再建は、276年間不落であった錦帯橋が台風によって流失してしまったことによる。市はその翌日に再建を決定し、市民あげてこれを支援した。

それから約半世紀を経た「平成の架け替え」(2004年3月完成)では、海老崎さんは作事の棟梁を務めて工事を采配した。そこで感嘆したのは、精巧にして頑丈な技術の見事さである。

錦帯橋を守るのは岩国大工の冥利。町中の大工が招集された。その中の一人、中村雅一さんは棟梁の右腕として施工図面の作成を担当し、現場をとりまとめた。そして、工事を通じて痛感したことは、「先人たちの、木を見る、木を生かす技術のすごさです」と話す。集まった大工は宮大工ではなく、普段は住宅を建てている。橋梁の経験は皆無の上、手がかりは残された古い図面だけである。勉強会を繰り返し工事に備えた。大工としては難題の山だった。そして、それまで日常の風景でしかなかった錦帯橋の素晴らしさを知る。

調べるほどに「驚きでした」と中村さんは言う。架け替え作業の一つひとつが謎と疑問と発見の連続だった。桁尻をはめ込む橋脚の隔石や振留石の働き、巧みな木組みも先人の驚くべき知恵と工夫が随所に施されていた。工芸的な美しさとともに細部にわたり力学的な根拠がある。「古い図面は大まかで、現場では図面通りにはいかない。首をかしげることが多かったけれど、作業をするうちに分かってくるんです。ひと言でいうと、図面の空白を埋めるのは大工の経験と技です。苦労しましたが、大工として貴重な経験となりました」と中村さんは話す。

あらためて錦帯橋の五連アーチを見ると、錦川の流れの中央部を外して橋台が左右に振り分けられている。これも川の中央部の水勢が最も急で強いせいだという。河岸部は緩流域なので桁構造。全長を巧みに分割し、錦帯橋の美しい均整を生みだしている。全国各地から材木が集められ、3年3期に及ぶ工事となった。棟梁の海老崎さんは「行き詰まると児玉九郎衛門に立ち返って考えた」と言い、中村さんは「この経験を次の世代に伝えたい」と話す。木造の性質上、腐朽により橋は架け替えねばならないが、架け替えには技術の継承という大きな意味がある。創建時から架け替えを繰り返して技は伝えつづけられ、今日の錦帯橋がある。それが伝統というものである。

早朝、ランドセルを背負った子どもたちが賑やかに錦帯橋を渡って小学校へと急ぐ。伝統が時を超えて現代の日常に自然にとけ込んでいる風景だ。岩国の歴史遺産であるとともに錦帯橋は大切な生活の橋でもある。

|

|

|

|

|

|

| 1898(明治31)年2月1日の通行式。第二橋、第四橋の架け替え、第五橋の板敷替を行った際の貴重な写真。架け替えはほぼ20〜35年毎に行われた。 |

|

|

|

| 錦川の川床は地盤が弱いため敷石を敷き詰め、第一橋と第五橋の桁の下部はコンクリートで強化している。現代工法も必要に応じて採り入れている。 |

|

|

|

| 昭和25年9月14日、岩国を直撃したキジア台風による錦川の洪水が錦帯橋を襲った。午前9時30分撮影の写真では欄干を残して橋は水没してしまっている。その後、橋台が崩れ橋は流出した。その瞬間を目撃した人たちはみな号泣したと当時の新聞は報じている。 |

|

|

|

|

|

|

|

橋の欄干の下部と橋板の間には隙間をつくって、雨水が溜まらない工夫を施し、木が腐朽するのを防いでいる。 |

|

橋の下から桁梁を見ると、橋の構造がよく分かる。無数の木が寸分の違いもなく精巧に組まれ、複雑で幾何学的な造形美を見せる。これは高度な木組みの技術がないとできない。 |

|

錦帯橋の構造と技術的なポイントを説明する中村さん。平成の架け替えでは「謎の解明に没頭しました」と話す。 |

|

錦帯橋を渡って学校に通う小学生。岩国の人にとって、錦帯橋は生活の橋でもある。 |

|