|

|

【熊野本宮大社】

熊野本宮大社は「熊野坐神社」ともいう。社伝によると創始は崇神年間。主神は家津美御子大神で、本地仏は阿弥陀如来。 |

|

|

|

| 熊野側の中州にある熊野本宮大社の旧社地、大斎原と大鳥居。現在の本宮大社より500mほど離れている。 |

|

|

|

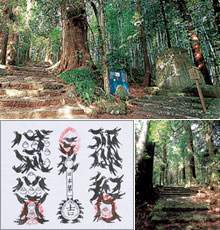

(左)本宮大社の祈りの護符、「熊野牛玉法印[ごおうほういん]」。熊野権現の神の使いである八咫烏を用いて絵図のように文字が描かれている。御師や先達はこの神札を配って全国を行脚し、熊野信仰を広めた。三山それぞれ烏の数など意匠が異なる。

(右)本宮大社の参道の長い石段。近くを国道が走るが、緑濃い木々の森の中にあり、辺りはしんと静まりかえる。 |

|

|

|

【熊野那智大社】

熊野那智大社は、古くから修験者の滝修行の聖地だった。平安時代、17才で即位した花山天皇が「千日行」を行ったことでも知られる。神武天皇東征にゆかりの那智大社の主神は熊野夫須美大神で、本地仏は千手観音。 |

|

|

|

| (上・右下)那智大社に向かう途中の大門坂。樹齢800年の杉の巨木が並ぶ間を苔むした石畳の坂道がつづく。傍らには最後の王子となる多富気王子がある。 |

|

|

|

【熊野速玉大社】

熊野速玉大社は、現在の地に新しく祭祀の場を移したことに因んで「新宮[にいみや]」ともいい、「しんぐう」と呼ばれるようになった。熊野速玉大神と熊野夫須美大神の二神で、本地仏は薬師如来。 |

|

|

|

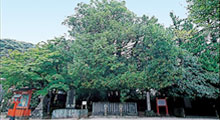

| 樹齢800年といわれる、境内にある梛[なぎ]のご神木。なぎは凪、平穏に通じる。 |

|

|

|

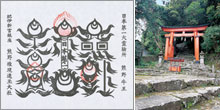

| (右)熊野速玉大社の元宮である神倉神社の鳥居。山上の巨大なゴトビキ岩(ヒキガエルの方言)がご神体で、鳥居の向こうは壁のように迫る538段の急傾斜の石段がつづく。勇壮な火祭りで有名。 |

|