|

紀伊半島南端の海岸部をのぞくと熊野はすべて山の中だ。果無[はてなし]山脈や熊野三千六百峰の峰々が雲をからめて広大無辺に連なる。古代の気が漂う山々の鬱蒼とした森の間を縫ってつづく険しい山道を、あまたの巡礼者が息をはずませ汗を流して辿った。難路の先には浄土がある。世塵を払い清め、救いを求めて熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)をめざした巡礼道が、熊野古道として残っている。

熊野は記紀の神話に深く関わる古い土地だ。神武天皇が八咫烏[やたがらす]に導かれて大和国に進軍する折に上陸したのが熊野の海岸だと『古事記』は記し、『日本書紀』では天照大神の母、伊邪那美命[いざなみのみこと]が隠れたところだと伝えている。熊野の熊とは「隈(クマ)」に通じて奥に秘められた所、隠[こも]るの意で神々が隠れこもる所、あるいはアイヌの言葉で連山の峰を意味するクマネに由来するともいわれる。定説はないが、いずれも深い山々に閉ざされた辺境の地を指している。

俗界と隔てた異界の熊野は、古代から人知を超えた神威のある聖域とされてきた。日本では古来、自然物に神が宿ると考え自然を崇拝した。険しい崖や深い谷、滝や奇岩怪石などが原始のままにあるのが熊野である。温暖で多湿の気候は常緑照葉樹の深く濃密な森林をつくり、驚くほどの巨木を育て、多様な生態系を育む。そこは力強い生命があふれ、生命が再生される場所だ。山岳信仰の修験者はこうした自然に身をさらし、肉体の限界に挑む難行苦行の修行を通して神威を得ようとした。

自然崇拝の神道はやがて修験者によって伝来した仏教と結ばれ、神仏習合という独自の熊野権現信仰が生まれる。神は普段は目に見えない存在だが、仏の姿となって現れ衆生を救うという信仰で、権現[ごんげん]とはその仮の姿で現れることをいう。それゆえに熊野三山は熊野三所[さんしょ]権現とも呼ばれ、熊野は神仏習合によって神々と仏がともにおわす浄土だと考えられたのだ。そして御師[おし]という修験者たちが各地を歩いて三山の神札を配り、全国に信仰を広めた。

熊野信仰が盛んになるのは平安時代中期からだが、信仰の熱狂ぶりを象徴しているのが朝廷人の数限りない「熊野御幸[ごこう]」だ。907(延喜7)年の宇多上皇に始まり、花山法皇、白川院9回、鳥羽院21回、後白河院34回、後鳥羽院28回そして亀山天皇の鎌倉時代中期まで御幸は続いた。女院の御幸はのべ35回。1118(元永元)年の白河院の御幸は、総勢814人(1,000人以上におよぶこともあったという)、伝馬185疋[ひき]が尾根道に列をなしたというから、まさに「蟻の熊野詣」である。信仰は武士や大衆にも浸透し、巡礼をはじめる。そうして人びとは、全国津々浦々から熊野をめざした。

表面がすり減って丸くなった石畳。中世以来、数限りない巡礼者が通ったせいなのだろう。石畳を一歩一歩踏むごとに、巡礼者の荒い息づかいが聞こえてきそうである。 |

|

|

|

|

|

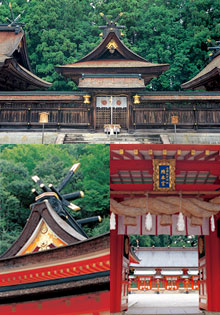

| 熊野三山とは、熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の総称で別に熊野大社、熊野権現とも呼ばれる。写真上は三社のなかでもっとも古いといわれる本宮大社の第三殿証誠殿[しょうじょうでん]。写真左下は那智大社の第一殿瀧宮[たきのみや]、右下は速玉大社神門と上三殿。 |

|

|

|

| 那智大社に残る「熊野権現那智宮曼荼羅」。中世以降、熊野信仰を全国に広めた修験道の御師[おし]、先達[せんだつ]、比丘尼[びくに]はこうした曼荼羅などの絵図を使って信仰を説いて回った。 |

|

|

|

|

|

| 紀伊半島は全体が巨大な山塊。海岸部を除いて熊野は険しい山々に閉ざされ、古代より豊かな自然のなかに神々が隠る聖地として崇拝されてきた。 |

|

|

|

|

|

|

|

那智大社本殿には、神武天皇を導いた三本足の八咫烏が姿を変えたと伝えられる「からす石」があり、後白河上皇が「熊野御幸」の折に自ら手植えしたと伝わる枝垂れ桜がいまも花を咲かせる。 |

|

神倉神社は、『古事記』や『日本書紀』では神武天皇東征の折に登った「天盤盾[あまのいわたて]」の山と記される。また熊野三所大神が最初に降臨したとも伝えられる。 |

|

熊野川と本宮旧社地。本宮はもともと現在地より熊野川の500mほど下流の熊野川、音無川、岩田川が合流する中洲、大斎原[おおゆのはら]にあった。巡礼者は川を徒歩で渡り水垢離(禊)をして本宮に参詣した。1889(明治22)年の大洪水以後、現在ある高台に移された。 |

|

新宮市熊野川河口の王子ケ浜の夕景。本宮大社、速玉大社を参拝したあと、巡礼者は王子ケ浜を辿って那智大社へと向かった。弓なりの王子ケ浜から望む熊野灘の沖あいには浄土があると考えられた。 |

|

|