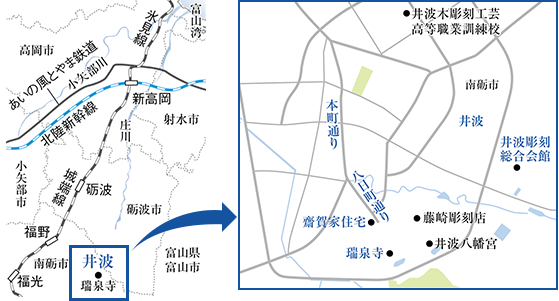

まるで大海に浮かぶ島々のように点在するのは、防風のための「カイニョ(垣入)」という屋敷林に囲まれた家々だ。この砺波平野特有の景観は散居村と呼ばれ、四季折々に幻想的な景色を見せてくれる。そんな砺波平野の南端、八乙女山(752m)の山麓に名刹 瑞泉寺があり、山門には250年を経た見事な欄間彫刻、雲水一疋龍がある。

真宗大谷派(東本願寺)瑞泉寺、井波別院ともいう。450畳もある本堂は北陸最大の木造建築物で、国内でも有数の大伽藍を誇る。総欅造り、重層の山門は堂々たる風格だ。見上げる頭上に、雲を抱いて雄飛する龍の欄間彫刻がある。まさに生きているような躍動感と凄みのあるこの龍こそ、今日の井波彫刻の原点といわれている。

瑞泉寺の山門と「雲水一疋龍」。京都本願寺から招かれた御用彫刻師の前川三四郎の作。まるで生きているかのような躍動感がある。井波彫刻250年余の伝統の原点といわれる秀逸な作品。

井波は瑞泉寺の門前町である。開基は約600年前の室町時代。京都本願寺の5代綽如上人[しゃくにょしょうにん]がこの地を訪れた折に乗馬していた馬が脚でしきりに地面をかく。すると泉が湧き出た。寺の縁起を記した重要文化財の勧進状には「此地に霊水あり、故に瑞泉寺と称す」とあり、一説には「井の南」に由来して井波という。

瑞泉寺は北陸における浄土真宗信仰の中心で、天災と飢饉[ききん]が相次いだ戦国時代には一向一揆の一大拠点であった。往時の勢力は近郷370カ寺を擁し、「町屋三千軒」といわれる一大勢力を誇ったが、織田信長軍の兵火で寺も町ももろとも焼き払われた。その後、加賀藩領となり、藩主 前田利長によって寺は復興された。

瑞泉寺本堂は木造建築としては北陸随一。井波大工の棟梁、松井角平恒広を中心に多くの大工、彫刻師が約10年の歳月をかけて完成させた。

加賀藩は井波の宮大工10人に屋敷地を与え、御用大工として寺を再建する。が、1762(宝暦12)年の井波大火で寺も町も再び灰燼[かいじん]と化し、1774(安永3)年に新たに再建される。この時、より立派な建築彫刻で伽藍を加飾するために、京都本願寺の御用彫刻師であった前川三四郎が井波に遣わされたのである。

北陸屈指の名刹で現在の本堂は1885(明治18)年に再建。建物は45m四方、高さ29m。本堂横には太子堂が佇む。

瑞泉寺の常本哲生輪番は「本堂修復はすでに終えました。大正期の再建で傷みが目立ち始めた太子堂の修復が課題です」と話す。

前川三四郎は地元の宮大工4人に、本格的な彫刻の技と極意を伝授する。その三四郎の作が山門の雲水一疋龍で、名人技にはこんな逸話がある。明治時代の大火の折、山門もあわや類焼という時に、その龍が抜け出し近くの井戸の水を吸い上げ、水を噴きかけて山門を焼失から救ったというのである。

瑞泉寺 常本[つねもと]哲生輪番[りんばん]はこう話す。「瑞泉寺は3度焼失し、再建の都度、立派に作り直されてきました。信仰心のあつい井波の人々によって、心のよりどころとして大切に扱われてきた寺です。瑞泉寺は井波の町を支え、井波の町に支えられています」。輪番とは浄土真宗では別院を統轄する役職をいう。

境内は約1万余坪もあり、本堂を中心に伽藍はどれも精緻を極めた彫刻が施されている。とりわけ、大正時代に井波彫刻の粋を集めて再建された太子堂は「井波彫刻の博物館」ともいわれる。巨大な伽藍の内外、柱や欄間など随所に名工たちが心血を注いで彫り上げた、無数の彫刻で飾られている。

瑞泉寺勅使門の「獅子の子落とし」。前川三四郎から彫刻を教わった地元宮大工の一人、番匠屋七左衛門の作で、日本の木彫刻史上の傑作中の傑作といわれている。

その数、その迫力に息をのみ、大胆で精緻な鑿使いに言葉を失ってしまう。これぞ井波彫刻の真髄だ。前川三四郎が江戸末期に井波にもたらした建築彫刻の技は、各時代の名工に受け継がれ、井波彫刻の名声を全国に知らしめた。さらに門流の弟子たちが技を磨き、腕を競いながら井波伝統の木彫文化を育んだ。

瑞泉寺の門前で彫刻師が木と対峙し、槌をふるい、鑿を打つ。昔と変わらぬ寡黙な井波の風景である。