|

正子の旅は近江各所に及んでいるが、その旅は「石」と「木」と対話し、日本の美を再確認することではなかっただろうか。そうして、石の文化を訪ねた先が、比叡山の麓にある日吉大社だった。

比叡山は最澄の開山で知られるが、日吉大社の縁起はそれよりもずっと古い。大社に向かう長い坂道の参道を上っていくと、美しい姿の山が正面に見える。八王子山、または比叡山に対して小比叡[おびえ]とも呼ばれる。日吉大社の日吉は、「ひえ」と読むのが正しいようだ。山上には古代より神が降臨するといわれ、信仰を集める巨岩「磐座[いわくら]」が鎮座する。『古事記』には、大山咋神[おおやまくいのかみ]と鴨玉依姫[かもたまよりびめ]をまつると記され、日吉大社の境内全体が古代信仰の霊地とされ、周囲には古墳も多い。最澄はこの神体山の麓で生まれ、小さい頃より古代信仰に触れたことが、天台密教を開く助けになったといわれている。日吉大社境内の岩や巨樹にはしめ縄が飾られ、石と木それ自体が今も信仰の対象である。

その境内に、見事な石橋が架かっている。奉納したのは豊臣秀吉だ。構築はおそらく穴太衆[あのうしゅう]の手によるものだろう。麓にある穴太地区はその石工集団の故郷で、戦国時代の築城に大きな役割を果たした。正子は、穴太衆の優れた石造技術は、巨石を加工し墳墓を築いた古代から受け継がれたものではないかと推理する。

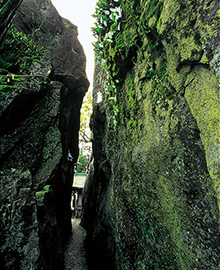

石の文化を訪ねる正子の足は、湖東に広がる蒲生野[がもうの]に向かう。そこには、巨大な花崗岩が剥き出しの赤神山[あかがみやま]がそそり立っている。中腹には太郎坊宮[たろうぼうぐう](阿賀神社)がある。太郎坊とは神社を守護する天狗の名前で、ここも岩山全体が古代からの信仰の聖地。中腹にある本殿に至る急な階段は、垂直に近い岸壁を登るような心地である。創祀は約千四百年前といい、社伝では巨大な自然岩に神が宿るという磐境[いわさか]信仰の発祥の地ということだ。

太郎坊宮から遠くない東の丘陵地帯で、正子は美しい石の塔と出合う。石塔寺[いしどうじ]の三重の石塔を見た印象を、「あの端正な白鳳の塔を見て、私ははじめて石の美しさを知った」といい、「私は日本一の石造だと信じている」と深く感銘を受けている。開基は聖徳太子とされ、塔の建造には種々の説があるが、いつ誰によって建てられたかは定かではなく、未だに謎めいた不思議な塔である。

正子は、愛知川上流の深い山中にある小椋谷[おぐらだに]の君ヶ畑という木地師発祥の集落にも訪れている。木地師とは、ろくろを使って椀や盆などの日用雑器を作る匠だ。この集落の巨樹の森のなかに大皇器地祖[おおきみじそ]神社があり、平安時代の前期、天皇の第一子ながら皇位につけず出家し、この地に身を寄せた惟喬親王[これたかのみこ]が(844897年)がまつられている。そして、親王は里人にろくろの技術を伝えたというのだ。むろん伝説だが、正子はあえて、「これが集落の歴史なのだ」という。

古代からつづく近江各地に残る信仰、石と木の文化のどれもが日本史に彩りをほどこしてきた。そんな近江の風土の奥深さに、正子の好奇心は尽きることがなかったのである。

|

|

|

|

|

|

| 赤神山の太郎坊宮。花崗岩の山肌は圧倒的な迫力がある。 |

|

|

|

| 太郎坊宮の巨大な岩が二つに割れた夫婦岩。 |

|

|

|

| 君ヶ畑の大皇器地祖神社。この木地師発祥の地、小椋谷から木地師達は技術を携えて全国各地へと移り住んだ。 |

|

|

|

|

|

|

白洲正子が「日本一の石造」と絶賛した石塔寺の三重の石塔。 |

|

小椋谷の蛭谷にある筒井神社の奉納舞いで使われていた古面。この地の木地師が打ったもので、木地師資料館に保存されている。 |

|