|

|

|

若狭の歴史は古い。「わかさ」とは、朝鮮語の「往来」を意味する「ワカソ」が語源ともいわれ、古代から日本海を通じて、大陸や朝鮮半島と奈良や京の都とをつなぐ交流、交易の重要な中継地であったほか、朝廷や天皇に御贄[みにえ](食材)を献納する「御食国」とも呼ばれた。

そんな歴史を秘めた若狭路を、小浜線の普通列車はのんびりと走る。起点は敦賀駅。単線で、北陸本線としばらく並走した列車はやがて西へと進路を変え、敦賀半島の付け根の山中を走る。トンネルを抜けると、車窓に水平線が見えた。青々とした若狭の海だ。まもなく美浜駅である。

この辺りから変化に富んだ風景が次々に現れる。美浜駅を過ぎて気山駅、三方駅の間は電車が進むに従い、次々に三方五湖が湖面を見せてくれる。「若狭なる三方の海の浜清み…」と万葉歌にも詠まれる三方五湖は若狭の代表的な景勝地で、五湖を眼下に一望する梅丈岳からの眺めは格別の絶景だ。 |

|

|

| 梅丈岳の山頂から見下ろす三方五湖 |

|

|

| 三方五湖の夕景 |

|

海岸線を離れて内陸へと向かう。周囲には田園風景がつづく。上中駅から南東に足を向け、南にひかえる山を越えると琵琶湖畔の高島市。街道は「鯖街道」の一つで、道中の熊川宿は江戸時代の宿場の景観がそのまま残っている。

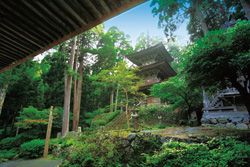

その先の新平野駅から松永川を辿ると、深い樹林の中に明通寺の国宝伽藍がある。若狭には名刹や重要文化財が数多く、寺社は130余もあって国宝を巡る古刹散策コースが人気なのだそうだ。敦賀駅を出発しておよそ1時間、電車は小浜駅に到着した。 |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| 気比の松原は敦賀の代表的な景勝地。約1万7千本の松原は、日本三大松原の一つとして知られる。 |

|

|

| 「けいさん」の愛称で親しまれる氣比神宮は702(大宝2)年の建立といわれ、北陸道の総鎮守。高さ11mの鳥居は重要文化財で、日本三大木造鳥居の一つ。 |

|

|

| 熊川宿は若狭から京都を結ぶ重要な宿場。街を通る道筋は鯖街道の一つ。江戸時代の面影を残す街並みは上、中、下の街区に分かれている。 |

|

|

| 小浜の明通寺。坂上田村麻呂が806年に創建したと伝えられている古刹。本堂、三重塔は国宝。 |

|

|

|

若狭と奈良をつなぐ鵜の瀬。奈良東大寺二月堂の「お水取り」神事の水は、鵜の瀬から10日かけて二月堂の「若狭井」に湧出すると言い伝えられている。今も若狭では毎年「お水送り」神事が行われている。 |

|

|

|

|

|

|