|

|

|

ビルが建ち並び、車が途切れなく往来する京都の東西の目抜き通り、四条通西洞院[にしのとういん]に典型的な京町家が残っている。ふくらみのある独特のむくり屋根に壁には虫籠窓、表には出格子に駒寄[こまよ]せ…、内を覗くと暖簾の向こうに通りがずっと家の奥までつづいている。間口は狭いが奥に長い「うなぎの寝床」だ。現在は京都市伝統産業振興館「四条京町家」として使われている。1910(明治43)年に建てられたこの家は「表屋造[おもてやづくり]」と呼ばれる町家建築を代表する様式を残している。

京の町家の起源は平安時代に端を発するが、現在残っている洗練された町家の原形は大工道具の発達とともに江戸時代中期に確立された。表屋造は通りに面した店と、その奥に住居が連なったもので、ほかに塀を設けた「大塀造[だいべいづくり]」、住居専用の「仕舞屋[しもたや]」などがある。江戸の様式を残すのは軒高の低い厨子[つし]型の中二階の造で、明治中期以降に建てられたものは、たいていが軒高の高い総2階造だ。そして職人、工人が多い京都では、格子の意匠も同じ業種が集まる町ごとに異なり、一口に町家といってもさまざまだが、どの家も京都独特の風土に寄り添い、限られた土地に建てる上での知恵と創意工夫が施されている。

「家の作りようは夏をむねとすべし…暑き比[ころ]わろき住居[すまひ]は堪へがたき事なり」と吉田兼好は『徒然草』に記している。盆地である京都の暑さは堪え難く、それゆえに町家は少しでも暑さを和らげるような構造になっている。町家の特長として、表通りから家の中を通って敷地の奥までつづく三和土[たたき]の通り庭、天井まで吹き抜けの構造や天窓は、家の中を風が通り抜けるようにするのと、採光をよくするためだ。夏には、通り庭に打ち水をすれば気化熱が温度を下げて風を生む。中庭や奥に前栽[せんざい](奥庭)を設けているのも、風の対流を促す働きを考慮した上での設計で、庇を深くとり表を格子戸にしてあるのもまた、「夏をむね」とした工夫だ。さらに京の人は目で涼を得る。夏には襖や障子を葭戸[よしど]や御簾[みす]に代え、床には籐莚[とうむしろ]が敷かれ、座布団、衝立[ついたて]、掛け軸も夏用に衣替えする。

しかし、町家にはそういう機能面の知恵だけでなく、伝統と文化に根ざした奥深い意味が間取りの一つひとつに隠れている。都市生活者が心得とすべき公と私の住み分けのルールだ。

四条京町家の間取りも約束事に則っている。表通りに面した一階部分は順に、見世[みせ](店)、玄関、台所、奥の間、前栽、蔵。2階の通り側に2つの厨子(屋根裏部屋)と、棟違いの母屋の2階につぎの間(控の間)と座敷。そして、一階部分は各部屋と並行に三和土の通り庭が貫き、見世庭と走り庭に区分されている。見世と見世庭は表通りの延長と考え、誰でも気軽に入れるが、そこから先は訪問客だけ。さらにその奥の走り庭や台所に立ち入りできるのは身内だけである。家族、訪問客、使用人、お客さんと、人間関係の距離の取り方を玄関のしつらえや暖簾、敷居によって「拒むのでなく境界を示している」のだ。表通りに見られる駒寄せや犬矢来[いぬやらい]も、公と私の境界を示す工夫だ。

むくり屋根にも雨漏りを防ぐ目的があり、天井の火袋は火災を最小限におさえる工夫である。京町家は隙間なく建てるので、雨水を前後に振り分けるため平入りとなるが、隣家の2階の屋根の高さを変えて建物を雨水から守るのも協調の形である。そして整然と統一された町並みは、町掟によって個人の見栄や華美を慎み、町全体の調和を考えた都市生活者の公共の精神が生んだ美観である。表の質素さとは一転して、家の奥には趣味と贅を凝らした空間が存在する。天井、襖や障子の引き手、窓、欄間…建具の意匠の細部に及んで、時代を超えて継がれる都人の趣味性と粋を目の当たりにする。それが京町家の奥深さなのである。 |

|

|

|

|

|

| 「四条京町家」は店と住居を兼ねた京町家の典型で、表屋造りの代表建築。表に面して2階が低くなっている厨子二階は江戸中期から明治時代にかけて建てられた。 |

|

|

|

| 玄関庭と玄関。見世庭と暖簾で仕切られた住居の玄関で訪問客用。坪庭がしつらえてあるのも玄関を示している。右手奥が台所で、そこから奥は家族の空間。 |

|

|

|

| 玄関の奥は台所でここで食事をする。家族は畳の間、使用人は板の間というように居場所を区切りけじめをつけた。 |

|

|

|

| 台所の奥が奥の間と呼ばれる座敷。ハレの間であり、家の主がくつろぐ場所。数寄風のこしらえで床の間がしつらえられ、仏壇も据えてある。縁側の向こうは広い前栽で水琴窟やツクバイが配してある。家の奥に隠された仙境であり、風通しをよくする機能もある。 |

|

|

|

| 虫籠窓は明治期までの町家の中2階に設けられた通風と採光用の窓。 |

|

|

|

| 表通りに面して設けられた駒寄せは、元は荷物を運ぶ牛馬をつなぎとめておく柵だが、通りと家の境界を示すサインでもあり、防犯の役目を果たした。 |

|

|

|

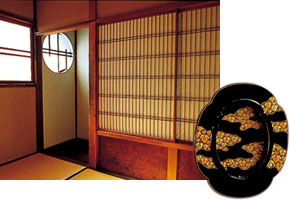

| 2階の控の間には丸い下地窓が設えられ、明障子の桟は細く繊細。建具から引き戸の引き手に至るまで、主人の洗練された美意識と趣味性が反映されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

炊事場から玄関側を見る。手前が炊事場である走り庭で、家事をする家人が往ったり来たりすることから名付けられた。 |

|

表に見える駒寄せは、公と私、通りと家の境界の役を果たしている。 |

|

台所[ダイドコ]から奥の間[オク]、その向こうには広い前栽と蔵がある。 |

|

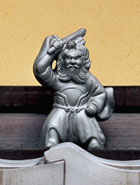

京都独特の一文字瓦と庇上の鍾馗[しょうき]さん。鍾馗さんは中国の故事にちなむ魔除け。 |

|

走り庭[ハシリ]から見上げた吹き抜けは火袋[ひぶくろ]と呼ばれ、2階・屋根裏部分にあたる吹き抜け空間。壁に見える柱は天井まで一本の柱が使われるのが町家建築の特長。 |

|

2階 |

|

1階 |

|

|