|

八坂の塔から北へ歩くと、ねねの道と下河原通の間に、屈曲した路地がある。通りから路地をのぞいても、路地が折れ曲がっているので、先が行き止まりのように見える。路地を囲む家々が高い位置に建っているので、建物の基礎の石積みがそのまま石塀になっている。「石塀[いしべ]小路」の名の由来である。ここ周辺には由緒あるお茶屋や料亭が多く、夕暮れともなると数寄屋風の町家にはやわらかな灯がともり、静寂の中に京風情が漂う。

坂本龍馬は三年坂を「赤埴輪[あかはにわ]の壺を見るように赤い」と言った。二年坂を通り三年坂を見上げると、いまも明保野亭[あけぼのてい]を名乗る看板がある(現在は料理屋・お土産屋)。明保野亭は土佐藩家老息女・お田鶴[たづ]と龍馬が密会した場所だ。郷士の息子・龍馬とは身分違いの悲恋に終わったが、二人はこの場所で逢瀬を重ね、また龍馬はしばしば志士たちと談合した。2階からは京の町並みが一望できる。つまり、追っ手の動きが見えやすい。高みから見下ろすという居場所を選ぶあたりは、いかにも龍馬だ。「清水の舞台から飛び降りるような」大胆な秘策を練っていたのだろうか。

幕末、佐幕派の刃にかかって憤死した尊王攘夷の志士たちの葬儀が、東山の霊明[りょうめい]神社で行われた。彼らは仏教よりも神道に共感を寄せていたからだ。霊明神社は尊攘の志士の聖地となった。明治政府は霊明神社を官営の護国神社とし、戊辰戦争における官軍戦死者の合同の墓地とした。東山通から護国神社にすすむ道が「維新の道」と名づけられ、坂本龍馬や中岡慎太郎の墓に参る参道となっている。

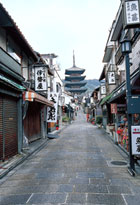

東山を歩けば八坂の塔(五重塔)が、小路を曲がるたびに見え隠れし、独特の美しい景観を形づくっている。聖徳太子が如意輪観音[にょいりんかんのん]の教示によって五重塔を建て、仏舎利を納めたのが始まりと伝えられるから、飛鳥時代の創建である。建立当初は隆盛を極めたが、現在は八坂の塔、太子堂、薬師堂を残すのみ。現存する高さ46メートルの塔は1440(永享12)年、足利義教[あしかがよしのり]によって再建されたものであり、内部には本尊の五智如来[ごちにょらい]像五体が安置されている。

京都は三方を山に囲まれた盆地である。が、山々の稜線が低いこともあって閉塞感は感じない。人びとは東山と鴨川を一体ものとして眺める時、大路や小路、そして奥まった路地を歩くにつけ、京都に来たと実感するのではないだろうか。

東山の祇園さんから清水さんへの八坂の道は、かつて「都の都たるところ」といわれたように、千年を経た今も変わらない。 |

|

|

|

|

|

| 坂本龍馬と中岡慎太郎が眠る「京都霊山護国神社」の墓所。 |

|

| |

|

|

| 「京都霊山護国神社」に至る維新の道。 |

|

|

|

|

|

|

|

石塀小路。京都では珍しい石積みの小路。 |

|

|

|

料亭が建ち並び静寂に包まれる石塀小路。 |

|

二年坂から東へ入った道で、急峻な石段の龍馬坂。 |

|

三年坂に建つ明保野亭。坂本龍馬が泊まった当時は京の町のようすがよく見渡せたという。 |

|

東山地区のシンボル、八坂の塔(法観寺)。 |

|

|