『放浪記』は当時ベストセラーになった作品で、林芙美子の出世作であり代表作だ。1922(大正11)年から5年の間に書きとめた雑記帳から選んでまとめたもので、自伝的な日記風の作品である。内容は尾道から上京した後の話となっているものの、尾道が芙美子にとって心の故郷であることが感じとれる。

芙美子がより鮮やかに尾道を描いているのが、短編『風琴と魚の町』。そこには小学生の「私(芙美子)」が尾道で暮らすようになった経緯も書かれている。行商で各地を転々とする親子が汽車で大阪に向かう途中、日の丸の旗をにぎやかに掲げた町が目にとまった。

尾道駅近くの商店街入り口付近に芙美子の像がある。バスケットと傘を傍らに、手を頬にあてて思案気な芙美子。5年ぶりの帰郷をイメージしたものだろうか。

戦渦を免れた尾道には古い家や商店が多く残っている。写真中央は風呂屋だったビルを活用した土産物店。

「この町は、祭りでもあるらしい、降りてみんかやのう」。養父の言葉に母親は立ち上がり、「ほんとに、綺麗な町じゃ、まだ陽が高いけに、降りて弁当の代でも稼ぎまっせ」。そうして「私達三人は、各々の荷物を背負って、日の丸の旗のヒラヒラした海辺の町へ降りた」。

海岸近くの“芙美子通り”と呼ばれる商店街を入ってすぐのところに「レストラン・カフェおのみち芙美子」がある。その奥には、芙美子親子が間借りした2階の部屋が残っている。古い木造の家で、梯子のような階段を上がったところにある5畳ほどの部屋に親子3人が暮らした。一家はここで1917(大正6)年から1年間ほど過ごした。

風琴(アコーディオン)の上手な養父は怪しげな化粧水を行商し、母ももの売りに歩いた。海岸に近い町を散策すると、あちこちに芙美子の足跡がある。商店街から国道に架かる「うずしお橋」を渡り、長い石段を上ると、芙美子が通った土堂小学校。うずしお橋は『放浪記』にも登場する初恋の人、軍一と出会った場所だ。

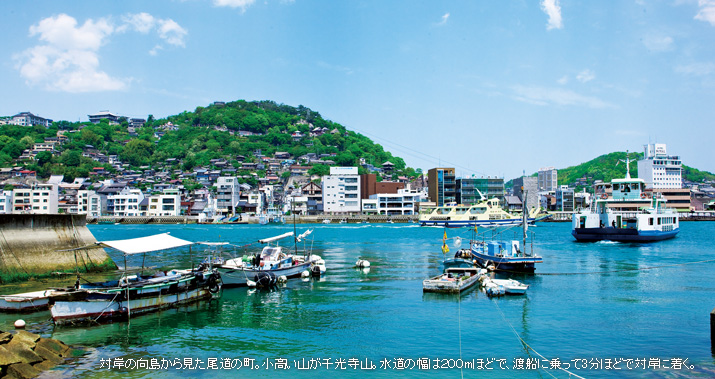

『風琴と魚の町』では、海辺の町の生活が「私」の素直な目線で描かれている。「鱗まびれになった若い男達が、ヒュッ、ヒュッ、と口笛に合わせて魚の骨を叩いていた」、「山の朱い寺の塔に灯がとぼった。島の背中から鰯雲が湧いて、私は唄をうたいながら、波止場の方へ歩いた」。どの風景も鮮やかに目に浮かぶ。そして描かれた風景は今も変わっていない。海岸に立てば「真珠色に光った海の色が、チカチカ眼をさした」と芙美子がうたった光景も見ることができる。

「浜には小さい船着場がたくさんあった」。狭い水道を渡船が行き交う。突堤でのんびり語らう漁師たち。フェリーから自転車を押した学生たちが降りてくる。商店街を歩いていると懐かしい気分になる。かまぼこ店、露店で魚を売る「晩よりさん」、大きな鯛の看板…ふと、おかっぱ髪の元気な少女が飛び出してきそうだ。

芙美子は「生きることが苦しくなると故郷というものを考える」と書いている。その故郷とは、小説家・芙美子の原点となった尾道にほかならない。

商店街にある「レストラン・カフェおのみち芙美子」の奥には、芙美子親子が間借りした家がある。この店では芙美子に関するさまざまなイベントや企画展を行っている。店内には、芙美子の写真や作品が飾られている。

商店街で見かけた「晩よりさん」。露店で鮮魚を商う。『風琴と魚の町』には、“頭の上に平たい桶を乗せた魚売りの女達が、「ばんより! ばんよりはいりゃせんか」と呼び売りしながら通って行く”と描かれている。昔は大勢の晩よりさんがいたそうだ。

浄土寺奥之院のある山頂付近から眺めた尾道の夕景。対岸は向島でその奥には因島など瀬戸内海の島々が浮かぶ。