錫の歴史は古く、紀元前3000年頃に錫と銅との合金である青銅(ブロンズ)が中東地域で造られたことに始まる。錫器としての歴史は、紀元前1500年前にエジプト王朝の古代遺跡から錫製の水壺が発見されている。錫は希少性が高く、金や銀に次ぐ高価な金属で、酸化しにくく錆びにくいという特徴がある。融点は約230度と低く、加工のしやすい金属で、人体への影響がなく、熱伝導にも優れる。酒を入れると雑味を抑え、口あたりがまろやかになるという。

日本における錫の歴史は、弥生時代最大の環濠集落であった佐賀県の吉野ヶ里遺跡で錫を溶かした跡が見つかっている。また、遣隋使や遣唐使によって錫の加工技術が伝わり、正倉院の宝物として錫製の薬壷や水瓶などが数点保存されている。

錫器が文献上に初めて登場するのは、宮中に仕える代々の女官[にょかん]が書き付けた中世の日記『御湯殿上日記[おゆどののうえのにっき]』。その中には、酒を注ぐために錫器が使われたと記されている。宮中では酒のことを「おすず」と呼びならわし、錫器の主な用途が酒器であったことが伺える。

奉納された大阪錫器(株)の瓶子

(御神酒徳利)。

正倉院宝物の「錫薬壷(すずのやっこ)」。薬を入れたとされる錫製の壷。畿内で工芸品の材料に錫が使用され始めたのは8世紀頃からといわれる。

(写真:正倉院ホームページより)

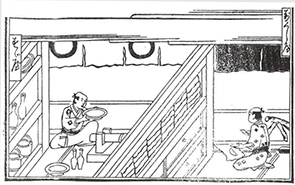

1665(寛文5)年刊行の※『京雀』。京都五條橋通の「すず屋」の様子。錫師がロクロを使って大きな皿を成形し、仕上がりを確認している。足元や棚には、数々の錫製品が確認できる。

※『新編稀書複製會叢書』第32巻、中村幸彦・日野龍夫(臨川書店)から転載

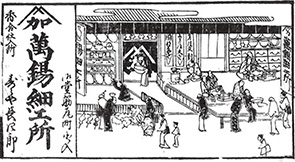

『増補浪花買物獨案内』には、大坂御堂筋瓦町の香合仕入所「寿すや長四郎」が絵入りで紹介され、ロクロを挽く2組の職人や店先で大皿や鉢を売る姿が描かれている。

(関西大学図書館蔵)

写真左は、大正時代の長堀に架かる心斎橋。かつての心斎橋筋周辺には錫器製造業者がいくつも点在していた。(大阪市立図書館CC0コンテンツ)

写真右は、錫半が1996(平成8)年に廃業するまで営業していた「せんば 心斎橋」の現在の風景。商店街口の右側のビル内にあった。

日本屈指の錫鉱山だった明延鉱山(兵庫県養父市)。1987(昭和62)年の閉山まで国内90%以上の錫を産出していた。坑道の総延長は約550km、深さは地下約1,000mに及ぶ。閉山したが、現在でも日本一の埋蔵量といわれる錫の鉱脈が残るという。(写真:養父市提供)

(4月〜11月第1週の毎週日曜日に予約不要の見学会が実施される。日曜日以外の見学には予約が必要)

明延鉱山の錫鉱石。褐色で鈍い金属光沢がある。明延鉱山では1909(明治42)年に錫鉱脈が発見され、海外の最新技術の導入により近代化がはかられた。

(写真:養父市提供)

阪和線の南田辺駅よりほどなく行くと、閑静な住宅地に佇む社がある。大阪市東住吉区山坂に鎮座する山阪[やまさか]神社だ。田辺神社とも呼ばれ、古くは田辺と呼ばれたこの地で崇敬を集める古社で知られる。本殿には錫製の神具である御神酒[おみき]を入れる瓶子[へいし]が奉納されている。錫は金や銀と並ぶ貴重な金属で、宮中での食器や神社仏閣の神仏具に使用され、中世の特権階級であった公家社会や神社仏閣の中で発展した。

錫器製造業の起こりは京都とされている。近世には寺社や貴族、武家階級にとどまらず、一般の富裕層にも錫器は広まった。17世紀中頃には、五条通りや新町通二条北周辺に「すず屋」、「錫道具師」、「錫師」などと呼ばれる錫器製造業者が居住した。1665(寛文5)年発刊の京都の地誌・観光案内の『京雀[きょうすずめ]』には、当時の「すず屋」の様子が描かれている。

時代は下り、錫の製造拠点が物流の集積地であった大坂に移ると、江戸時代中期には心斎橋や天神橋、天王寺で生産され、大坂は錫器の一大生産地になる。その大坂で興隆を誇ったのが、1714(正徳4)年創業の「錫半[すずはん]」だ。京都の錫師に師事した初代半兵衛が心斎橋で開業し、後に京都の流れを汲んだ錫器製造業者が大坂に集まることで特産品としての地位が確立された。ただ、1679(延宝7)年刊行の大坂の地理・名所案内『難波雀[なにわすずめ]』には、「錫引 堺すぢ」との記載があり、錫半創業以前にも大坂に錫挽屋が存在していたとされている。1867(慶応3)年刊行の『増補浪花買物獨[なにわかいものひとり]案内』では、「萬錫細工所[よろずすずさいくどころ]」が大きく記載されている。当時は他に江戸や薩摩でも錫器製造が行われたという。

原材料の錫は、江戸時代には、薩摩産出などの錫が使用されていたようだ。近代に入り、かつて日本屈指の錫鉱山だった明延鉱山[あけのべこうざん]など、全国に錫鉱山が点在していたが、その多くは主に工業製品に用いられ、錫器用は、昔からそのほとんどを輸入に頼っていたという。現在ではインドネシアやマレーシア、タイなどの海外産を主に使用している。