![]()

毛利氏が新天地に定めたのは瀬戸内海に面した太田川河口のデルタ地帯だ。河川は無数に分かれ「島のように広い」一つの州に「広島」と名付け、1589(天正17)年に築城に取りかかったのは輝元だ。若い城主を父・隆元の弟である二人の叔父、吉川元春と小早川隆景が補佐した。「毛利の両川[りょうせん]」である。

「一本の矢はすぐに折れるが三本の矢を束ねると容易には折れない」。世に有名な元就の教え「三矢の訓」を守って、二人の叔父は若い輝元を盛り立て、元就の遺志でもあった「広島城」を築城する。「それは大変な難工事で、完成に10年を費やしました」と、広島城学芸員の前野やよいさんは話す。

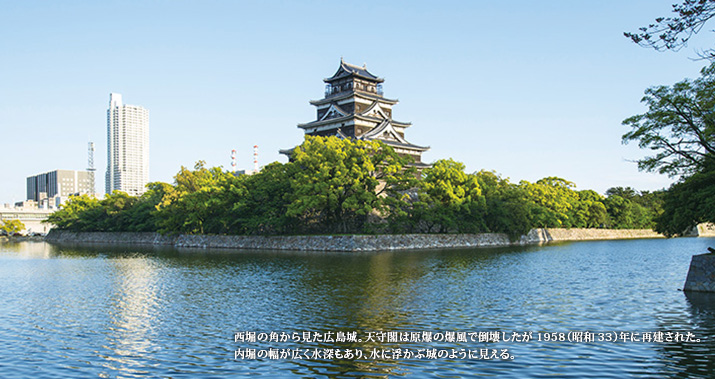

干満差が4メートルもある中州にまず堤防を築き、干拓して地盤を固め、大規模な土地造成を行うという工事で、城の西側を流れる太田川を天然の堀とし、二重三重の堀で本丸を護った。その中心に5層の天守がそびえる。海に浮かぶように見えた姿は壮観でさぞ美しかったことだろう。強力な瀬戸内水軍を率いる毛利氏は瀬戸内海の覇者でもあり、広島城はその拠点でもあった。

吉田郡山の麓に建てられた三矢の訓跡碑

元就が三人の子、隆元、元春、隆景に一致団結することの大切さを説いた『三子教訓』が、その元となっている。「毛利両川体制」の礎になった。

ところが城の完成後まもなく、関ヶ原の戦いの西軍総大将の責めを負い、輝元は防長二国に封じられ、萩に追われる。代わって福島正則が城主となったが、石垣の改修が幕府に咎められて城を召し上げられ、その後は浅野家が幕末まで治めた。

元安川からの風景

川の先に見えるのは原爆ドーム。江戸時代には藩の米蔵があった所で2つの雁木を利用して蔵前に舟で運ばれてきた米を荷揚げしていた。

「楠木の大雁木」

本川(旧太田川)にある最大級の雁木。その昔、大きな楠があったことからこう呼ばれている。

しかし、歴代の藩風を遺した城下町の景観は、あの夏の日、一瞬にして焦土と化した。今や中国地方最大の広島市の賑わいの中に、城下町の歴史の面影をどれだけ見い出せるのだろう。「注意して歩くと、史跡や遺構はたくさん残っているんです」と、前野さんは話す。

その例で、毛利時代は波打ち際で海岸だった痕跡が残っており、「雁木[がんぎ]」も歴史的な遺構だ。雁木とは荷役などのために海や川の水辺に設けられた階段状の舟着場で、城の周囲の川や堀に400以上の雁木が残っているそうだ。水運、海運に雁木の整備が不可欠で、その数の多さは広島城下の特長でもある。その雁木を街づくりに生かそうと活動しているのがNPO法人雁木組で、「雁木タクシー」を運営する。

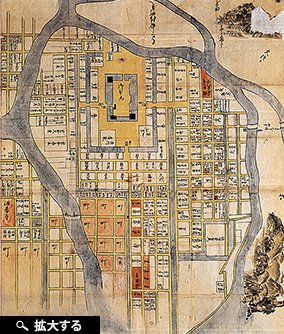

『芸州広嶋城町割之図』

毛利輝元時代の広島城が描かれている。本丸を中心とした城下町がすでに整備されている。(山口県文書館蔵)

いわば水上のタクシーで、理事の山﨑学さんは「城下町の歴史は原爆で絶えたわけではない。毛利の時代から何層にも重なって今日がある。その遺産をこれからの広島の魅力づくりに生かしたい」と話す。船に乗り込み本川や元安川をゆくと、広島が美しい水都であることにあらためて気づかされる。

中国山地の山深い安芸吉田、瀬戸内に開けた水の都広島で出会った人々は、今も毛利氏を敬愛し、その思いを大切に語り、未来に伝え継ごうとしている。

「雁木タクシー」でリバークルーズを楽しませてくれた地現さん。各所見所の解説も的確だ。

NPO法人「雁木組」の理事、山﨑学さん。「船で街中を行き来する楽しさを市民や多くの人に知ってもらいたい」と、広島の新しい魅力づくりに取り組んでいる。

平和大通りにある白神社に残る岩礁

毛利輝元が築城の際、この土地の守神として建立した白神社。今も当時の海岸線の岩礁が残る。