![]()

小山ながら、安芸吉田の郡山城は多くの尾根を従え、ことごとくに防御陣地や館が建つ壇状の郭[くるわ]が築かれ、全山要塞と化していた。「郭の数は270以上で、戦国期最大級の山城と言えます」と話すのは安芸高田市歴史民俗博物館の秋本哲治さん。町から仰ぐ山は樹林に覆われ、かつての威容はうかがえない。

東側の山裾を江[ごう]の川[かわ](可愛川[えのかわ])、南の麓を多治比川が流れている。この2つの川と山に挟まれた平地につくられた城下町が今日の安芸吉田だが、往時の面影は旧街道や山麓の清[すが]神社にわずかに毛利時代が偲ばれるだけだ。

町の中心を江の川が取り巻くように流れる安芸吉田。姿のよい中央の山が郡山。

安芸吉田の小盆地は、広島県の北部の山間部にある。「日本100名城」に選ばれたこともあり、城跡を訪れる人は多い。山道をしばらく辿ると、樹林の中に毛利氏の墓所があった。覆うような梢を透かして、そこだけに光が射し込んでいるのが印象的で、尾根道をさらに進むと不意に視界が開けた。

安芸吉田の町を眼下に見渡す。毛利氏はこの小盆地の吉田荘を預かる小領主に過ぎず、常に出雲の尼子氏 、周防の大内氏という二大勢力に脅かされていた。そんな弱小豪族が尼子、大内を破り、やがて中国地方の盟主、さらには西国の覇者にまで上り詰める。その拠点となったのがここ安芸吉田だ。

勢力の拡大を図って武略、計略をつくす元就。ゆえに策略家の印象が強いが、温情があつく領民をことのほか大切にする領主でもあった。尼子の大軍が来襲すると、身分の分け隔てなく領民ことごとくを城内に入れ、全員が籠城し尼子軍を退けたという逸話が残る。墓所横に建つ「百万一心[ひゃくまんいっしん]」の石碑も、元就の人柄を語る伝説として、安芸吉田では親から子へと語り継がれている。

その言い伝えは、吉田郡山城の築城に際し、人柱に代えて元就は「百万一心」の文字を刻んだ大石を土中に鎮めたというもので、世に広く知られる「三矢[みつや]の訓[おしえ]」同様、互いに仲良く協力し団結することの大切さを説いている。それは家臣はむろん領民すべての精神的支柱であり、戦国時代を二分する大勢力へと駆け上がる毛利の最大の原動力でもあったに違いない。

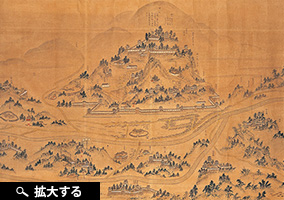

『吉田城ト其附近城塞図』

中央の吉田郡山城は、石垣や白壁の近世城郭風に描かれている。また、家臣たちの居城も描かれ、左下には安芸吉田への行程や家臣団の配置に関することなどが記載されている。(広島城蔵)

吉田小学校の卒業劇「百万一心劇」

6年生が卒業する前に全員で「百万一心劇」を在校生や父兄の前で披露するのが伝統になっている。稽古を通じて、全員が協力し、心を一つにすることの大切さを身につけるそうだ。(写真提供:吉田小学校)

城下は「吉田千軒」とも「西の京」とも呼ばれて大いに賑わったが、元就の孫、輝元の時代には安芸吉田はもはや手狭で不便であった。そこで家臣、領民を引き連れてここを去ることになる。でも、「百万一心は受け継がれています。 今でも、小学校の卒業生全員が百万一心劇をするのが伝統です。生徒たちは一致団結の精神を胸に刻んで巣立っていくのです」と、安芸高田市教育委員会の川尻真さんは話す。「百万一心」は吉田中学校の校訓にもなっている。

そして、清神社の例祭「市入祭[いちいりさい]」も古くからの安芸吉田の伝統だ。牛馬の市が立ったことに由来するこの祭りは、京都祗園祭の山車を真似た2台の山車の上で吉田中学校の生徒たちが「子供歌舞伎」を披露する習わしで、ここでも元就の教えである助け合いと団結心が、今も受け継がれている。

清神社[すがじんじゃ]

郡山山麓にある毛利氏歴代に尊崇された、郡山の鎮守社。神代からの鎮座とも言われ、創建は少なくとも鎌倉時代までさかのぼる。境内の杉の巨木は樹齢800年余を数える。

清神社の宮司、波多野邦彦さん。「元就は出陣前には必ず清神社に詣り、戦勝祈願を行ったそうです」。最近ではサッカーJリーグのサンフレッチェ広島の必勝祈願所としても知られる。