|

|

|

日本海に突きだした能登半島。そのつけ根、深く入り込んだ富山湾には北前船の母港が点在する。伏木[ふしき]、新湊[しんみなと]、富山市内を流れる神通川[じんづうがわ]河口の岩瀬などだ。加賀藩の直轄港だった北陸浜街道沿いの東岩瀬の町並みは、北前船交易の華やかなりし頃の面影を残している。森家、馬場家、米田家など海運で莫大な財を得、全国から取り寄せた最高の建材で普請した豪奢な屋敷や土蔵が軒を並べる。裏口は以前は川に通じていて、神通川には幾艘もの北前船が停泊していたという。

北前航路は「昆布ロード」という別名がある。その大きな担い手だったのが岩瀬をはじめとする越中の廻船問屋で、そこには富山の薬売りが深く関与していた。薬業で財を成し北前船の船主になった例は珍しくない。彼らによって昆布は大坂に運ばれただけでなく、そのルートは九州まで延び薩摩藩にも大量にもたらされた。江戸時代、薩摩藩の財政は逼迫。その対策に、自由に藩内への立ち入りを許していた富山の薬売りの集団「薩摩組」を通じて、蝦夷から昆布を取り寄せ、琉球王朝(沖縄)に運ばせた。昆布の採れない沖縄に、昆布を使った郷土料理があるのはこのためだ。さらに密かに琉球から中国・清王朝にも薬として昆布を運んだ。薩摩組は中国からの帰りには麝香[じゃこう]などの貴重な漢方薬の原料を積み込んで富山に持ち帰った。薩摩藩はこの交易で財政を建て直し、その資力で明治維新へと歴史を動かしたともいわれる。

そして何よりも、昆布を巡るこの長大な航路ががもたらしたものは、日本の食革命だ。日本人の食味の原点といえば今日でこそ昆布出汁の印象が強いが、北前航路が本格化する江戸前期までは塩、味噌、醤油による調理が主だった。そこに昆布が加わる。やがて昆布で出汁をとる調理法が大坂で確立され、全国に広まり、料理もより多彩でより繊細なものになっていく。関東では土佐の鰹節でとる鰹出汁が主流だが、それは昆布ロードの到達時期が遅かったためという説がある。いずれにせよ、昆布は日本の食文化を一変させた食材であることに間違いない。昆布といえば大阪を連想する人が多いだろうが、実は全国一の昆布の消費地は富山県なのだ。

富山の食生活に昆布は欠かせない。塩昆布や佃煮昆布を食する文化はないが、むしろ関西以上にいろいろな方法で昆布を使い、郷土の味覚として深く浸透している。

「昆布を使わない料理はない」と富山の人々はいう。出汁はもちろん、昆布を小さくチップ状に切ったものを袋に入れて持ち歩き、おやつとして気軽に食べる。

富山湾で獲れる新鮮な海の幸も昆布が介在する。魚の刺身も昆布締が富山の家庭料理の流儀のようで、初めてそれを見た人は刺身に昆布の糸が引いているのを腐っていると勘違いすることもあるという。しかし、昆布で締めることで魚の身が熟成し旨味が増す。魚の生臭さも消え、風味が豊かになると富山ではどの料理店、どこの家庭でも昆布を使った郷土の味を今も受け継いでいる。嫁いだ娘の里帰りの折、母親は昆布締を持たせて帰らせるそうだ。

昆布巻きかまぼこも、ほかの地では見られない富山の味だ。おにぎりも海苔巻きでなく、とろろ昆布やおぼろ昆布をまぶしたものが主流。出汁昆布、煮昆布、おぼろ、とろろ、刻み昆布、酢昆布…、最近では昆布ヌードルまで登場した。昆布の卸加工会社が何軒もあり、昆布の種類も多い。

北前船の母港、昆布ロードの中継拠点であった富山。北前船が蝦夷から持ち帰った昆布を、創意と工夫を凝らして、さまざまな料理に活かした先人の知恵が、昆布文化として色濃く残り、しっかりと定着している。 |

|

|

|

|

|

明治期の東岩瀬・神通川沿いの風景。河岸には幾艘もの北前船が繋留されている。

(森家/富山市東岩瀬) |

|

|

|

| 神通川河口の北前船の母港・東岩瀬には廻船問屋の豪壮な屋敷・森家が残る。大船主だった森家の財力の限りを尽くして建てられた。吹き抜け天井には黒松の梁桁、座敷天井には桜杢、土蔵の扉にはコテで描かれた装飾が施してあり、その普請ぶりが往時の栄華を物語る。 |

|

|

|

(1)煮〆用昆布/歯舞諸島産で、軟らかく、煮ても身崩れがしない。おでんや昆布巻などに利用。

(2)羅臼昆布/出汁が少し濁るが、香りがよく濃厚でコクがある。

(3)日高昆布/軟らかく煮えやすく、味もよい。煮昆布、昆布巻などに利用。

(4)利尻昆布/甘味があり、味が濃く、香りも高い澄んだ高級出汁がとれる。 |

|

|

|

(5)白おぼろ昆布/酢に漬けた昆布の表面を薄く帯状に削ったもの。

(6)黒とろろ昆布(7)羅臼とろろ昆布/酢に漬けた昆布の表面を櫛状の刃で糸状に削ったもの。 |

|

|

|

|

|

|

昆布締刺身。富山では、富山湾で獲れた新鮮な魚も昆布で締める。昆布の旨みがほどよくまわり、魚本来の味を引き出す。地元では醤油を付けずに食する。写真は、上から時計回りに、鱈の鱈子まぶし、白海老おぼろ昆布巻き、煮昆布、キス、写真中央は地元ではサスと呼ぶカジキマグロ。

〈撮影協力/割烹小川(富山市新富町)〉 |

|

富山名産の昆布巻きかまぼこ。幅広の昆布を広げた上にスケソウダラなどのすり身を伸ばし、渦巻き型に巻いて蒸し上げる。昆布の旨みが絡まり、風味が一層高まる。

〈撮影協力/梅かま(富山市水橋)〉 |

|

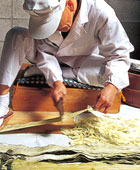

手作業で昆布を削る。昆布を薄く繊細に削るには熟練を要する。板谷勝喜さん(61歳)は富山市でも数少ない昆布職人で、素早く動く手もとからは上質のおぼろ昆布ができ上がる。

〈撮影協力/富田昆布店(富山市茶屋町)〉 |

|

|