|

|

|

坂のある町は、寺のある町でもある。

時が移り、豊臣秀吉の時代となる。

1583(天正11)年、秀吉は大坂築城に取りかかる。同時に城下の町づくりにも乗り出す。秀吉の描いた都市計画のポリシーは、大坂城から四天王寺、堺に向かう南北方向を重視することに置かれた。そのなかに上町台地周辺に寺院を集める寺町街区の形成があった。

秀吉が寺町を誕生させた理由はふたつ。ひとつは墓所の整備が目的、もうひとつは軍事戦略的な側面である。大坂城からみると防衛の際、南側が特に弱点とされた。寺院統制とともに、広い境内を戦時の最前線に活用しようとした意図がみえる。

大坂城を巡る攻防のあとにも寺町は残った。「大坂夏・冬の陣」を経て、江戸期の大坂には生玉寺町、生玉筋中寺町など11の「寺町」ができ、寺院は185を数えた。平和な時代を迎え、庶民の間では寺院の巡礼が流行し出した。「大坂三十三所観音廻り」「天満宮二十五社めぐり」など35種類にのぼっている。寺社文化の彩りと、大都市の貴重な空間となった歴史的景観は、上町台地の懐の深さを語り継ぐ素地となっている。

愛染坂を下り、松屋町筋から口縄坂へ。坂のそばにある「善龍寺」の案内板は、なかなか気がきいている。「口縄とは蛇の古称である。坂の右の丘に夕陽丘高女(いまの府立夕陽丘高校)があり、織田作之助(作家)は女高生に淡い恋情を抱き、青春の光と影を宿して、こよなく愛するこの坂道を幾度となく登り降りした」。ここは織田作の一文を借りて、案内してもらおう。

「(坂を)登り詰めたところは路地である。路地を突き抜けて、南へ折れると四天王寺、北へ折れると生国魂神社、神社と仏閣を結ぶこの往来にはさすがに伝統の匂いが黴のように漂うて仏師の店の『作家』とのみ書いた浮彫りの看板も依怙地なまでにここでは似合い、不思議に移り変わりの少ない町であることが、10年ぶりの私の眼にもうなづけた」。1944(昭和19)年に著した『木の都』の一節にはこうある。生玉小学校を卒業し、京都の三高在学中に両親を亡くし、自宅をたたんで天涯孤独となった作之助が、再訪の際に綴った近況はどこか切ない。

彼のいうように北へ折れてみた。一帯は咲き競う「寺社文化」の趣が感じとれる。江戸時代、寺町界隈に点在した185の寺院は現在、60ほどに減っている。戦災とその後の区画整理などが大きな理由だ。寺町には江戸前、中、後期の寺院建築様式が一体として保存され、その山門をくぐれば、千手観音、阿弥陀如来像の古仏はゆったりとした時空のなかにある。秀吉、利家といった武将たちもこの界隈を安息の場に選び、新選組は屯所にしていた。尾上菊五郎、植村文楽軒、緒方洪庵ら文人、芸人らの墓所には、上方文化の粋と力量が凝縮している。

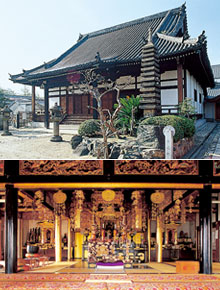

「銀山寺私道」という標識を見つけた。銀山寺は江戸時代中期の建築で寺町では最大級の本堂を持ち、本尊は阿弥陀様。秀吉とのつながりの深い名刹も、町人や武士たちの菩提寺の役目を果たしていたことがわかる。寺院の前に残る巡礼札所を示す石標は、そうした証しのひとつである。 |

|

|

|

|

|

| 口縄坂は、坂の下から眺めると長く緩やかに蛇行し、石段が蛇腹のように見えることから名付けられたという。 |

|

|

|

| 銀山寺。1591(天正19)年の創建で、太閤秀吉によって命名された。寺町では最大級の本堂に本尊阿弥陀如来像が祀られ、秀吉は頻繁にここを訪れたという。 |

|

|

|

|

|

|

生玉寺町にある月江寺。山門をくぐれば、緑多い庭が都心の喧騒を忘れさせる。 |

|

月江寺は、1796(寛政8)年に刊行された『摂津名所図会』に桜や藤の名所として登場する。 |

|

四天王寺の子院である清光院の「玉出の滝」。この滝の水は、四天王寺の亀井堂から流れて来るといわれる。「大阪の清水寺」とも称される。 |

|

清光院 清水寺に沿って延びる石段の清水坂。晴れた日には、坂の上から美しい夕焼けが見られる。 |

|

|