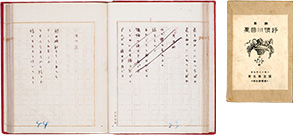

犀星29歳の時に刊行した第二詩集『抒情小曲集』の直筆原稿。23歳から25歳頃の詩で、郷里金沢の犀川べり、金石海岸、東京での青春放浪時代の思いを感傷的に謳いあげた作品。

(写真提供:室生犀星記念館)

2つの詩集を世に出し、小説の執筆を始める30歳頃の犀星。1919(大正8)年に処女作『幼年時代』が中央公論に掲載された。

(写真提供:室生犀星記念館)

1913(大正2)年、犀星は再び上京する。『朱欒』主宰の北原白秋に認められた犀星の詩は、当時の若い詩人たちを驚かせた。斎藤茂吉は『アララギ』でその詩を絶賛し、後に生涯の友となる萩原朔太郎[はぎわらさくたろう]は感激のあまり、犀星に長文の手紙を送っている。感傷的で抒情的な犀星の詩には、不遇を極めた幼少時代や思春期の揺れ動く孤独な感情が凝縮されている。犀星は萩原とともに詩誌『卓上噴水』や『感情』を発行し、互いに詩人としての地位を確立していく。

1918(大正7)年1月、犀星は28歳で初めての詩集『愛の詩集』を刊行。その8カ月後に、第二詩集『抒情小曲集[じょじょうしょうきょくしゅう]』を刊行する。この詩集は、主に23歳から25歳頃に詠まれた金沢の犀川や金石[かないわ]海岸、そして自らが“暗黒時代”と称した東京放浪時代の心中を綴っている。若き日の痛切な思いを詠んだこの詩は、当時の若者たちに大きな反響を呼び、日本の近代詩史上に大きな足跡を残した。

兼六園の瓢池(ひさごいけ)と夕顔亭。随筆『名園の落水』には、一人でゆっくりと兼六園を見て回り、夕顔亭や瓢池の水辺や曲水など、水の美しさの印象を描いている。犀星が長じて目にした兼六園は、独自の審美眼を育む上で大きな存在であった。

1863(文久3)年に前田家の奥方のために建てられた成巽閣の飛鶴庭(ひかくてい)。苔むした平庭に辰巳用水から分流された曲水が流れ、手水鉢、燈籠、捨石が配される。その間を飛び石や石段が敷かれ、五葉松、赤松、熊野槇などの灌木が点植されている。

(写真提供:成巽閣)

自宅で団欒する犀星親子。右が長女の朝子、中央が次男の朝巳。

(写真提供:室生犀星記念館)

第一短編集『性に眼覚める頃』。「幼年時代」、「抒情詩時代」、「性に眼覚める頃」などの短編7篇が収められている。(写真提供:室生犀星記念館)

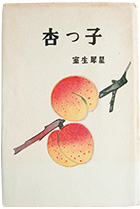

娘の朝子をモデルにした小説『杏つ子』。1956(昭和31)年から東京新聞夕刊に連載され、ベストセラーとなった。この作品で、「読売文学賞」を受賞。

(写真提供:室生犀星記念館)

妻のとみ子は金沢市の尋常学校の教員で、文学好きな女性であった。犀星とは文通を通して結婚した。

(写真提供:室生犀星記念館)

犀星は猫をはじめ、金魚など、さまざまな小動物を飼っていた。写真は68歳の犀星と火鉢にあたる愛猫のジイノ。(写真提供:室生犀星記念館)

館内の壁面に展示される犀星作品の数々。展示室には、犀星直筆の原稿や帽子、ステッキなどの遺品が展示されている。

犀星の生家跡に立つ室生犀星記念館。館内には犀星にまつわる多くの展示物を所蔵する。

「犀星が8歳の頃に実父は亡くなりましたが、葬儀には参列したようです」と話すのは、学芸員の嶋田さん。自分の生家の場所の認識は養母を通じてあったという。

「ふるさとは遠きにありて思ふもの そして悲しくうたふもの よしや うらぶれて異土の乞食[かたい]となるとても 帰るところにあるまじや」(「小景異情 その二」)。大志を抱いて上京したものの夢破れ、窮乏による放浪生活から都落ちした自身を憂いながら、故郷への愛憎半ばする哀切を歌い上げた。同年、浅川とみ子と結婚する。「家族」に特別な思いがあったであろう犀星は翌年、一家の主としての重責を全うするように初めての小説『幼年時代』を発表。『中央公論』に掲載され、小説家としての新境地を開いた。

1923(大正12)年には長女の朝子が誕生するが、その5日後に関東大震災に見舞われる。犀星一家は生活のすべてを金沢に移し、犀川に臨む川岸町に落ち着いた。1年を越す金沢暮らしであったが、文学の中心から離れた状況を不安に思い、再び東京に居を移す。

1932(昭和7)年、犀星は念願の家を東京南馬込に建てる。終の住処には犀星のこだわりが注がれ、特に「庭」にかける思いは特別だった。一枚の石を打ち、一本の木を植え替える。犀星の庭への愛着は、この自宅を建てる前にも金沢の天徳院の寺領や軽井沢の別荘の庭にも注がれていた。晩年に書かれた随筆『わが庭の記』には、「孤独の友達であつたはずの庭」とある。孤独な幼少期を過ごした犀星は、毎日のように犀川の河原で、小さな流れを引き入れ、そこに橋をかけたり家を建てたりして一人遊んだという。この庭作りの遊びの喜びは、乾いた犀星の心をたびたび癒やした小宇宙であっただろう。

「成巽閣[せいそんかく]も兼六公園も何となく古九谷[こくたに]の感じだと思えた。古び侘[わ]びてもどこかに美しい栄えがあった」(「故郷を辞す」)。

犀星の審美眼を育んだ名勝「兼六園」の廻遊式庭園には大小の池や曲水、四季折々の樹木が植栽され、さまざまな時代の庭園手法が凝らされている。隣接する加賀前田家の奥方御殿「成巽閣」でも苔むした枯淡な庭園が管理され、風趣に富んだ空間に心が安らぐ。犀星はこの趣の奥に加賀の美意識を感じ取り、五彩鮮やかで深い渋みを持つ古九谷に例えた。金沢の風土、文化が犀星の文学に強く影響している。

犀星の生家跡には、「室生犀星記念館」が立つ。エントランスをくぐると、壁一面が犀星の作品で彩られていた。「初版本161冊です。犀星は、装丁にもこだわりがありました」と話すのは、学芸員の嶋田亜砂子さん。初期の装丁は版画家の恩地孝四郎[おんちこうしろう]で、新聞や雑誌に掲載した犀星作品の挿絵なども担当した。

記念館を後に、犀川大橋から桜橋まで続く「犀星のみち」を歩くと、子供たちが土手で遊んでいる。河原に目をやると、庭遊びに夢中な幼き日の犀星の姿がふと思い浮かんだ。

参考文献/『加賀金沢・故郷を辞す』(講談社 文芸文庫)、『室生犀星詩集 福永武彦編』(新潮文庫)、『犀星』(室生犀星記念館 図録)