|

児島半島の突端近くに三頂山という山がある。その頂きに登ると、児島湾を挟み岡山の市街地が真向かいに見える。旭川が児島湾に注ぎ、吉井川流域の耕地が平坦に延々と続いている。それは瀬戸内の陽光に映えた岡山平野の豊饒で広大な風景だ。

だが、今日目にする岡山平野は近世に入るまで、その多くが海であった。戦国時代に描かれた古地図を見ると児島半島は「島」で、周辺には小さな島がいくつも点在している。この辺りは「瀬戸の穴海」とも「吉備の穴海」とも呼ばれる浅海があったところで、現在の倉敷市にあたる。倉敷市藤戸という地区は、源氏と平氏が「藤戸海峡」を挟んで対峙したという海上の古戦場だ。早島、玉島、箕島など、島とつく地名が今も残っているのも、海であったことを物語っている。

日本の都市の多くは河川の沖積作用でできた土地につくられている。岡山もその一つで、西から高梁川、旭川、吉井川という3つの大河川が海に注いでおり、それぞれの河川は上流から大量の土砂を河口に運んだ。とりわけ吉備の国はタタラ製鉄の大産地で、大量の薪炭を必要とし、山々の木は次々に伐採され続けた背景がある。それゆえに運ばれる土砂は多く、さらに「穴海」と呼ばれた地域は潮の干満の差が大きく、長い時間とともに土砂の堆積が進んで河口は沖へ沖へと進み、浅海はやがて干潟と化していく。

平安時代、すでに干潟をわずかな規模で干拓したようだが、本格的に農地化を目的に干拓が始まったのは戦国時代以降である。干拓を技術的に高めたのは築城の土木技術だった。備前の戦国大名・宇喜多秀家が現在の倉敷市北東部一帯を干拓したという記録が残る。江戸時代初期には備中松山藩の干拓によって児島は陸続きとなり、児島湾と水島灘が完全に分かたれたという。しかし、岡山を拓き、その風土や文化に多大な功績を今日に残したのは、岡山藩藩祖の池田光政であろう。

光政は「西国将軍」と呼ばれた初代姫路城主、池田輝政の嫡孫で、稀代の名君といわれた。剛毅にして無類の勉学家。参勤交代の際には40kgほどの書物をたずさえたというほど向学心が強く、全国から名だたる学者を招いて学んだという。その学問の師は当代一の陽明学者で経世学の先駆者である熊沢蕃山。蕃山の経世学とは、現実に応じた実践を重んじ、農本主義を唱えた治水・治山の政策による国づくりである。

戦乱の世も終わり、力による統治に代わって何よりも国を富ませ、政治や教育によって人心を安堵させることが肝要であった。光政が心血を注いだのは仁と徳による領民の啓蒙と、農業政策の振興による豊かな国づくりであった。それゆえ、家臣の間には「領民を大切にしすぎる」という不満の声もあったという。他藩に先駆けて藩校を建て、領民も学問できる場をつくったのも、光政の並々ならぬ学問、教育への情熱だった。

干拓による新田開発も、光政の考えはただ陸地化すればよいという単純なものではない。水が通わなければ生きた土地にはならない。水田は利水と排水が自在でなければならないのだ。それは干拓における大きな課題であったが、光政は一人の英才にその思いを託した。「その才、国中に双ぶものなし」と光政にいわしめた津田永忠である。永忠は2代藩主・綱政にも仕えて、近世岡山の盤石の体制を築くこととなる。

|

|

|

|

|

|

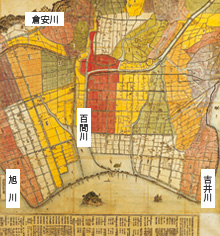

| 1818(文政元)年に描かれた「沖新田東西之図」。絵図の中央が沖新田を潤す百間川、河口部分に水門が描かれている。潮止め堤防は9の地区に分けて築かれた。(岡山市立中央図書館蔵) |

|

|

|

| 芥子山から眺める岡山平野の夕景。遠く左に霞む山並みが児島半島で、夕陽に映えて横切る一筋が百間川。 |

|

|

|

旧岡山藩藩学(現市立岡山中央中学校)。池田光政が藩士の子弟の教育を目的に創立。全国で最も古い藩校とされている。建物は焼失したが石桁橋が架かる 池(はんち)は当時のままの姿で残っている。(岡山市蕃山町) 池(はんち)は当時のままの姿で残っている。(岡山市蕃山町) |

|

|

|

|

|

|

沖新田の一角、沖田神社の境内に鎮座する備前焼で造られた津田永忠の像。永忠は岡山藩きっての英才で教育、財政、土木事業など多方面で活躍した。(沖田神社蔵) |

|

百間川がすぐ側を流れる岡山市沖元にある、永忠を祀る沖田神社は沖新田全土の産土神(うぶすながみ)。沖新田の各地区の氏神として信仰を集めている。 |

|