|

焼き物の伝統のない出西の地に新しい窯を興したのは、幼なじみの仲良し5人組。みな農家の次男・三男で、しかも戦後の荒廃した時代に彼らは自立の道を模索し、田んぼの土で瓦をつくり村の復興をめざそうとした。ウィリアム・モリスの工藝思想、自然主義に共鳴していた彼らは共同体の仕事として窯を発足させた。1947(昭和22)年のことだ。

窯が産声をあげて間もなく、若い彼らは柳が提唱する民藝思想にふれる。無名の職人がつくる無名の実用雑器に宿る「美」の教えは、彼らをどんなにか興奮させただろう。河井寛次郎の元を訪ね、そこで諭された「出雲の風土と暮らし、実用一筋の仕事に宿る美」の摂理は、彼らの進む道に光と希望を与えた。それは、伝統はないが新しい実用陶器創作への道しるべであった。

以来、柳や民藝運動の指導者たちとの交流がはじまる。バーナード・リーチは若い陶工の姿を『バーナードリーチ日本絵日記』にこう描いている。「若い仏教徒たちは、(田畑で)働いているときも、陶工として粘土を扱っているときも、すべて働くことが自分たちの使命の一端であると考えている。彼らは自分たちを出西同志会と呼び、美術家ぶったりなどしない。私は、彼らの熱心さと、直面している問題に対して示す真摯さとに、深く打たれた」。

5人組はすでに現役を退き、窯は若い世代に引き継がれている。共同組織もそのままで名刺には「企業組合」とある。多々納真[たたのしん]さんは創業メンバーの長男。「陶土も、釉薬も、薪もすべてこの土地のものを使っています。教えを守り、個人の顔が見えない、実用の食器一筋です」。ただ、「用」は時代の暮らしの変化につれて変わり、現在の出西窯の若き匠たちは、柳の長男である柳宗理[そうり](日本民藝館館長)氏のデザインする食器の製作にも携わっている。

出雲にはもう一つ、柳らの民藝運動と関わりの深い手仕事と場所がある。「出雲民藝紙」。松江市の南、八雲村を流れる渓流沿いの小さな集落、岩坂で漉かれる和紙を手にとった柳は「これぞ日本の紙だ」と激賞した。和紙を漉いたのは阿部榮四郎。衰退したこの地の製紙業の苦境を独力で再興し、新しい道を拓いた人である。

彼に大きな転機を与えたのが、柳をはじめとする民藝運動の面々との出会いで、榮四郎は「柳宗悦との出会いは天から与えられた助け」だと語った。河井、濱田、リーチと深く交じわったが、とりわけ版画家の棟方志功は榮四郎の紙を「神に通じる紙だ」と激励し、出会い以来、棟方の版画に使う楮紙は榮四郎が漉いたという。

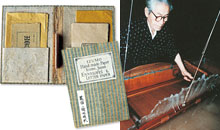

現在の東岩坂にある「阿部榮四郎記念館」には、柳らゆかりのものが数多く展示されている。「これは柳さんが榮四郎につくらせたレターセットです。装丁はご自身ですが、紙の色や風合いなどの指示は、閉口するほど細部にまでそうとう厳しかったようです」と館長の阿部己図枝さん。レターセットには、柳の直筆で細かな指示が書き込まれてあった。非常に貴重なものだ。「出雲民藝和紙」は榮四郎亡きあと、孫兄弟に継がれて今も岩坂の谷あいで漉かれている。

「出雲は旅するとまだ色々のものが眼につきます」(『手仕事の日本』より)。しかし、柳が歩いた時代から時を経て、今では絶えてなくなったものも少なくない。「出雲民藝館」にはそんな無名の職人の手仕事でつくられた出雲地方の民藝の数々が大切に残されている。

柳が「団扇としては日本随一でありましょう」と讚えた「日出団扇[ひのでうちわ]」は斐伊川流域の浄音寺でつくられていた。大瓶や風呂敷、酒徳利、手焙り…館内に静かに佇む民藝の品々はどれもが、出雲地方の民衆の暮らしの歴史をしっかりと刻みつけている。

質素を重んじ、虚飾をいましめ、趣味的な改造など一切せずに家を守りつづけた歴代当主の志が出雲の風土と伝統を守る。さまざまな分野の匠たちが残した出雲の形と技…それこそ、柳が唱えた民藝の心ではなかっただろうか。 |

|

|

|

出西窯を開いた幼なじみ5人組。左から2人目は多々納弘光さん(現代表・多々納真さんの父)で第一線を退いた後も民藝思想の継承者として指導的立場にある。現在は創業時のメンバーの息子、娘ほか若い世代が柳の教えを継いで出西窯を運営している。 |

|

出雲地方の豪農の蔵を改装した「出雲民藝館」。館内には生活雑器、衣類など出雲地方の無名の職人たちの手仕事が保存されている。 |

|

柳が自ら装丁を手がけ、何度も何度も細かい指示を与えて阿部榮四郎に紙を漉かせてつくったレターセット。写真(右):紙を漉く安倍榮四郎。 |

|

柳が日本随一と讚えた「日出団扇」。柄の部分は竹の根の部分が使われ、自立する。 |

|

柳宗悦は日本は素晴らしい手仕事の国であること、世界でも比類のない手仕事の国であることを誇りとし、その証しに日本中を歩き、自らの眼で職人の手仕事を見届けた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

柳宗悦が自著『手仕事の日本』で特筆した出雲・斐伊川近くにある出西窯[しゅっさいがま]。登り窯に火が入り、土と炎の饗宴がはじまる。 |

|

ろくろに向かって作陶する出西窯の現代表・多々納真さん。近年は柳宗悦の長男、柳宗理デザインの「用の美」も製作している。 |

|

出西窯の作業場。かつてここで、柳や河井寛次郎、濱田庄司、バーナード・リーチらが若い工人たちを指導した。 |

|

実用だけを考えてつくられた出西窯の食器。意匠の随所に柳やリーチらのアイデアが受け継がれている。 |

|

|