みすゞの詩の多くはふるさとの仙崎をモチーフにしているが、実は詩作を始めた場所は20歳の春に仙崎から移り住んだ下関だ。そうなったのには少し複雑な家の事情がある。下関の上山家に嫁いでいた母ミチの妹が急死し、ミチは上山家に後添えとして嫁ぐ。また、それ以前にみすゞの実弟は子どものいない上山夫婦の養子となっていた。

当時の下関は国際貿易港として、「小東京」と呼ばれるほど華やかな大都市だった。「上山文英堂」は一番の繁華街に店を構え、清国の大連や青島のほか、いくつもの支店を持つ大きな書店だった。みすゞは支店の一つである商品館を任されていた。現在の唐戸市場のすぐ近くだ。その書店の店番をしながら、みすゞは次々に詩を作り、『童話』や『婦人倶楽部』『婦人画報』『金の星』といった雑誌に投稿し、すべてに選出され掲載された。

そんなみすゞの才能に目をとめたのが詩人、西條八十[さいじょうやそ]。みすゞもまた西條の作品世界に強く憧れていた。西條に認められ『童話』に載ったのが「お魚」という詩で、西條はみすゞを「若き童謡詩人の巨星」とまで讃えた。しかし、みすゞは結婚後、家庭の不和から夫に詩の創作、手紙を書くことを一切止められてしまう。みすゞは九州に赴く途中の西條と、下関駅で最初にして最後の出会いをする。時間はわずか5分。その時のみすゞを西條はこう書き記している。

「とりつくろわぬ蓬髪[ほうはつ]に不断着[ふだんぎ]の儘[まま]、背には一二[いちに]歳の我児[わがこ]を負っていた。…しかし彼女の容貌は端麗で、その眼は黒燿石のやうに深く輝いていた」。だが、その後、突然みすゞは26歳という若さでこの世を去ってしまう。詩を創作したのはわずか5年だった。しかし詩には永遠の命が吹き込まれた。死後、みすゞの名は忘れられたが、再び命を甦らせたのが「金子みすゞ記念館」の館長である矢崎節夫氏だ。

1936(昭和11)年に撮影された旧下関駅。駅を中心に銀行や商社、ホテルが林立していた。

(写真提供:下関市)

「小東京」と呼ばれた下関の賑わいを今に伝える洋館

(旧秋田商会ビル:現下関観光情報センター)。

3冊のダイアリーにみすゞ自身が書きとめた512編の童謡集。一組は、実弟の上山雅輔(正祐)に、もう一組は西條八十に託された。左から『美しい町』『空のかあさま』『さみしい王女』。

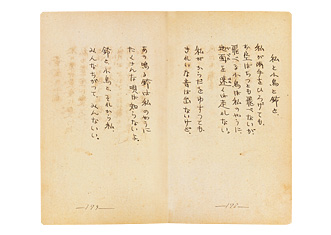

みすゞ自筆の『私と小鳥と鈴と』。みすゞの母校である仙崎小学校の第二校歌になっている。

(写真提供:金子みすゞ著作保存会)

矢崎氏は512編の詩を書きとめた3冊の遺稿ノートの存在を突き止め、詩集を出版した。詩集が世に出るまで、生誕地の仙崎でも金子みすゞを知る人はほぼ皆無だったという。しかし、今は仙崎の小学生にみすゞさんを知っているかと尋ねると、誰からも「はい」と答えが返ってくる。みすゞについて特別の授業で習うのだそうだ。それは命へのまなざしと他者への思いやりや優しさの理解であり、童謡詩を通して郷土の風土や風景の素晴らしさを知ることでもある。

そんなみすゞの詩の中から、一編の詩を記念館の草場さんに選んでもらった。題は「浜の石」。とくに終わりのくだりが、いかにもみすゞらしい。「…浜辺の石は偉い石、皆して海をかかえてる」。浜辺の石の一つひとつは小さな石ころにすぎないが、その小さな石ころが皆で大きな大きな海を抱え、支えているとみすゞは歌う。

人々が淋しさや悲しみ、困難に直面した時、みすゞのまなざしに忘れていた何か大切なものを発見する。だからこそ、その時々にみすゞの詩は甦り、人々に共感を覚えさせ、いつの時代にも響きあうのだろう。

下関にあった上山文英堂本店近くにある「寿公園」のみすゞ顕彰碑。20歳の肖像写真とともに『はちと神さま』の童謡詩が刻まれている。