- 1977年、イランのテヘラン生まれ。小説家。エジプトのカイロ、大阪府和泉市で育つ。2004年に『あおい』でデビュー。翌年、1匹の犬と5人の家族の暮らしを描いた『さくら』を発表、20万部を超えるベストセラーとなる。2007年『通天閣』で織田作之助賞を受賞。2013年『ふくわらい』で河合隼雄物語賞受賞。2014年『サラバ!』で第152回直木賞受賞。その他の小説に『窓の魚』『きいろいゾウ』『うつくしい人』『きりこについて』『炎上する君』『円卓』『漁港の肉子ちゃん』『地下の鳩』『ふる』など多数。

鹿児島出身の友人に屋久島のことを聞いたら「行ったことがないから分からない」と言われて、驚いたことがある。

そんなことは実は他にもあって、マンハッタン生まれの友人はエンパイアステートビルに登ったことがなかったし、友達のおじさんは瀬戸内海の島育ちなのにカナヅチで、エジプトに住んでいるときには、ピラミッドを見たことのないエジプシャンのおばあさんに遭遇したこともある(!)

近くに、それも小さな頃から「そこ」が当たり前にあると、ありがたみというか尊さみたいなものがなくなるのかもしれない。エンパイアステートビルも綺麗な海もピラミッドも「いつか行くだろう」と思っていて、だからこそ「今行かなくてもいいか」と思っている人もいるだろうし、そもそも「そこ」に行く、ということ自体思いもしない人もいる(エジプシャンのおばあさんがそうだった、彼女いわく「なんで知らない人の墓になんて行かなきゃなんないのよ」だそうだ)。

そう言いながら自分にも思い当たるふしはあって、というより、「そこ」に行かなかったことが大きな大きな過失と言ってもいいことがあって、なんと私は30歳を過ぎるまで高野山に興味がなかったのだった。

私の実家は大阪の南の端にある。高野山には、車だと数十分で行ける。

私の母は、よく、本当によく参っていたようだ。彼女いわく、祖母の代からの「ごりごりの弘法さんびいき」ということで、友達と誘いあって楽しそうに(まるでピクニックに行くように)出かけていく姿を、私もよく見た。

そんな環境だから、実は私は幼い頃、高野山に連れて行ってもらっていた。でもほとんど覚えていないのでカウントしていない。つまり面白くなかったのだろう。小さな子供が寺や空海に興味を持つことは珍しいから仕方ないのかもしれないけれど、26歳まで大阪にいたのだし、それもそんなに近くに住んでいたのだから一度でも「行こう」と思っても良さそうなものだ。なんてことだ!

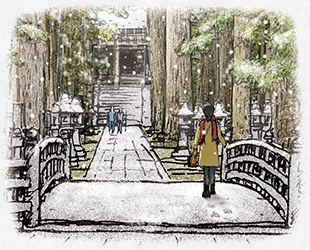

訪れたのは冬だった。高野山に続くロープウェイから、それは始まっていた。とてつもなく大切な何かに触れるような気配は、そこが神聖な場所だから、というだけではないような気がした。

雪が降っていた。雪は音を吸い取る。ただでさえ静かな場所なのに、雪が積もったそこは静かな宇宙だった。すべてがあって、無かった。

産まれて初めて宿坊に泊まった。滋味深い精進料理を食べ、写経をし、朝の読経にも参加した。すべてのことがなめらかに、そしてやっぱり静かに行われ、誰もが何かを丁寧に扱っていた。決してぞんざいにはしなかった。

白眉は奥の院だ。自然と涙が溢れた。エジプシャンのおばさんが来たら「知らない人の墓ばかり」で憤慨しそうな場所のように思うけれど、宗教観とかそんなのもう全然関係なく、弘法大師は、今も生きておられる。それを心から信じられる場所だった。あの静けさ。あの美しさ。

「いつか行くだろう」と思っていて、だからこそ「今行かなくてもいいか」と思っていた場所、に、改めて訪れると、失われた時間が加わって「ありがたみ」が跳ね上がる。来ようとしなかった自分をなじりたい気持ちはもちろんあるけれど、それは「来れてよかった」に変わる。「そこ」がずっと変わらずあり続けてくれたことに感謝する。

そして今は「次はいつ行けるだろう」と思っている。高野山に行きたい。もう、すごく行きたい。高野山はずっとそこにある、それが嬉しい。